本研究会は、「自由で開かれたインド太平洋」の実体化に向けて、中国が国際社会にもたらしうるリスクを最小化し機会を最大化するための日米間の対中政策協調について探るプロジェクトであるが、「日米」「中国」の切り口に加え、戦略的パートナーとしての欧州、インド太平洋地域にも注目し、掘り下げるものである。

以上の目的を達成するために、本研究会は「日米班」「欧州班」「中国班」「インド太平洋諸国班」の4つの班から組織される日本側チーム(神谷万丈主査、川島真副査、細谷雄一副査、兼原信克顧問)と米国側チーム(ジェームズ・ショフ主査)からなる共同研究活動を実施している。

メンバー構成

【日本側研究チーム】

- 主査

神谷 万丈

JFIR副理事長・上席研究員(日米班班長)/防衛大学校教授

- 副査

川島 真

JFIR上席研究員(中国班班長)/東京大学教授

- 副査

細谷 雄一

JFIR上席研究員(欧州班班長)/慶應義塾大学教授

- 顧問

兼原 信克

JFIR上席研究員(日米班アドバイザー)/前国家安全保障局次長

●日米班

- 班長

神谷 万丈

本研究会主査・JFIR副理事長・上席研究員/防衛大学校教授

- アドバイザー

兼原 信克

JFIR上席研究員/前国家安全保障局次長

- メンバー

小谷 哲男

明海大学教授

佐橋 亮

東京大学准教授

中西 寛

京都大学教授

森 聡

慶應義塾大学教授

- JRSPメンバー

石田 智範

防衛研究所主任研究官

越野 結花

英国国際問題戦略研究所リサーチ・フェロー(安全保障と技術担当)

寺岡 亜由美

テキサス大学オースティン校研究員

中村 長史

東京大学特任助教

村野 将

ハドソン研究所研究員

●欧州班

- 班長

細谷 雄一

本研究会副査・JFIR上席研究員/慶應義塾大学教授

- アドバイザー

岩間 陽子

政策研究大学院大学教授

- メンバー

鶴岡 路人

慶應義塾大学准教授

ギブール・ドラモット

JFIR上席研究員/仏国立東洋言語文化大学(INALCO)准教授

ヴァレリー・ニケ

JFIR上席研究員/仏戦略研究財団アジア研究主任・上席研究員

東野 篤子

筑波大学教授

- JRSPメンバー

合六 強

二松学舎大学准教授

越野 結花

英国国際問題戦略研究所リサーチ・フェロー(安全保障と技術担当)

田中 亮佑

防衛研究所研究員

中村 優介

千葉商科大学国際教養学部助教

●中国班

- 班長

川島 真

本研究会副査・JFIR上席研究員/東京大学教授

- アドバイザー

高原 明生

JFIR上席研究員・評議員/東京大学教授

- メンバー

飯田 将史

防衛研究所地域研究部米欧ロシア研究室長

伊藤 亜聖

東京大学准教授

福田 円

法政大学教授

- JRSPメンバー

熊倉 潤

法政大学准教授

鶴園 裕基

香川大学准教授

内藤 寛子

日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員

●インド太平洋諸国班

- 班長

大庭 三枝

神奈川大学教授

- メンバー

佐竹 知彦

防衛研究所主任研究官

- JRSPメンバー

相澤 伸広

九州大学准教授

高木 佑輔

政策研究大学院大学准教授

溜 和敏

中京大学准教授

本研究会リサーチアシスタント

ハナ・アンダーソン

JFIR海外特別研究員

佐藤 光

JFIR特別研究員

岩間 慶乃亮

JFIR特任研究助手/慶應義塾大学大学院

大林 憲司・マテイ

JFIR特任研究助手/慶應義塾大学大学院

矢部 美咲

JFIR特任研究助手/慶應義塾大学

ジョージ・レミソフスキー

JFIR特任研究助手/イェール大学大学院

【米国側研究チーム】

- 主査

ザック・クーパー

(Zack Cooper)アメリカン・エンタープライズ研究所シニア・フェロー/ “Alliance for Securing Democracy”共同ディレクター

- アドバイザー

ジェームズ・L・ショフ

(Jim Schoff)笹川平和財団米国シニア・ディレクター

- メンバー

クリスティーナ・L・ガラフォラ

(Cristina L. Garafola)ランド研究所准政策研究員

クリスティ・ゴヴェラ

(Kristi Govella)ジャーマン・マーシャル・ファンド(GMF)アジア・プログラム副ディレクター、シニアフェロー

パトリシア・M・キム

(Patricia Kim)ブルッキングス研究所ジョン・ソーントン中国センター/東アジア政策研究センター・デビッド・M・ルーベンスタイン・フェロー

エイミー・シーライト

(Amy Searight)元米国防次官補代理

アダム・シーガル

(Adam Segal)外交評議会チェア(新興技術・国家安全保障担当)

ランドール・G・シュライバー

(Randall G. Schriver)前米国防次官補

ニコラス・セイチェーニ

(Nick Szechenyi)戦略国際問題研究所(CSIS)日本部上席研究員/アジア担当副部長

- ※なお、メンバーであったリンジー・フォード氏(Lindsey Ford、前ブルッキングス研究所フェロー)、マイケル・S・チェイス氏(Michael S. Chase、前ランド研究所上級政治学者)、ならびに、スコット・W・ハロルド氏(Scott W. Harold、ランド研究所上級政治学者)は、米バイデン政権において、それぞれ国防次官補代理(南/東南アジア担当)、同代理(中国担当)、同代理(東アジア担当)シニアアドバイザーとして着任したため、メンバーより離籍。

クローズアップ

本研究会の紹介

なぜ、いまチャイナリスクとチャイナオポチュニティなのか

~連立方程式で読み解く世界~

「インド太平洋時代のチャイナリスクとチャイナオポチュニティ」研究会の神谷万丈主査、川島真副査、細谷雄一副査より、 研究会の問題意識、さらには、「国際社会は中国とどう向き合うか」 「欧州からみた中国」等について解説いただきます。

コメンタリー

【2022年度】

【2021年度】

【2020年度】

活動日誌

【2022年度】

2023年3月14日

第4回日米合同ワークショップ

政策提言作成のために、日米双方のメンバーが一同に会して、活発な意見交換が行われた。

2023年2月24日

第3回日米合同ワークショップ

日米双方のメンバーが一同に会して、「ナラティヴ」をテーマに、日本側より川島真副査および外部講師の中尾武彦みずほリサーチ&テクノロジーズ理事長が、米国側よりクリスティ・ゴヴェラメンバーおよびパトリシア・M・キムメンバーがそれぞれ報告を行った。4名の報告を受けて、出席者27名との間で活発な意見交換が行われた。

2023年2月22日

日米班 第3回定例研究会合

会合テーマ「日米の新安全保障戦略における中国のリスクと機会の位置づけ」のもと、中西寛京都大学教授より「急旋回する日本の安全保障政策-安保3文書を中心に」をテーマに、小谷哲男明海大学教授より「バイデン政権の国家安全保障戦略: 戦略指針からの継続と変化」をテーマにそれぞれ報告がなされ、参加者との自由討議が行われた。

2023年2月3日

欧州班 第3回定例研究会合

外部講師の齋藤敦外務省欧州局政策課長および鶴岡路人メンバーより「NATOと日本」をテーマに話題提供がなされ、参加者との自由討議が行われた。

2023年1月24日

第2回日米合同ワークショップ

日米双方のメンバーが一同に会して、「経済安全保障めぐるチャイナ・リスクと日米同盟の対応」をテーマに、日本側より兼原信克顧問および寺岡亜由美メンバーが、米国側よりジェームズ・L・ショフアドバイザーおよびアダム・シーガルメンバーがそれぞれ報告を行った。4名の報告を受けて、出席者25名との間で活発な意見交換が行われた。

2022年12月21日

欧州班・中国班 第1回定例研究会合

外部講師のジュリオ・プリエセ・オックスフォード大学講師より「『一石三鳥』のインド太平洋における欧州の海洋安全保障上の関与」のテーマで報告がなされ、川島真中国班班長による討論、および参加者との自由討議が行われた。

2022年10月19日

中国班・インド太平洋諸国班 第3回定例研究会合

外部講師の三浦秀之杏林大学准教授より「インド太平洋におけるデジタル貿易をめぐるルール形成の展望と課題」をテーマに報告され、参加者との自由討議が行われた。

2022年10月12日

第1回日米合同ワークショップ

日米双方のメンバーが一同に会して、「台湾有事をめぐるチャイナ・リスクと日米同盟の対応」をテーマに、日本側より川島真副査および福田円メンバーが、米国側よりクリスティーナ・L・ガラフォラメンバーおよびランドール・G・シュライバーメンバーがそれぞれ報告を行った。4名の報告を受けて、出席者28名との間で活発な意見交換が行われた。

2022年8月31日

中国班・インド太平洋諸国班 第1回定例研究会合

川島中国班班長および大庭インド太平洋諸国班班長よりASEAN外相会議について報告され、参加者との自由討議が行われた。

2022年8月29日

日米班 第2回定例研究会合

神谷万丈主査より「もし台湾が中国の手に落ちたら日本にいかなる影響が及ぶか」をテーマに報告され、森聡メンバーによるコメント、および参加者との自由討議が行われた。

【2021年度】

2022年2月4日

第3回日米合同ワークショップ

日米双方のメンバーが一同に会して、「台湾」をテーマに、日本側より佐橋亮メンバーおよび福田円メンバーが、米国側よりスコット・ハロルド・メンバーがそれぞれ報告を行った。3名の報告を受けて、出席者29名との間で活発な意見交換が行われた。

2022年1月13日

第2回日米合同ワークショップ

日米双方のメンバーが一同に会して、「経済安全保障」をテーマに、日本側より森聡メンバーおよび伊藤亜聖メンバーが、米国側よりアダム・シーガル・メンバーがそれぞれ報告を行った。3名の報告を受けて、出席者31名との間で活発な意見交換が行われた。

2021年12月8日

日米班第4回会合兼第2回日米合同ワークショップ事前勉強会

経済安全保障をめぐる諸問題について、ワークショップ登壇予定者および出席した研究会メンバー間で意見交換を行った。

2021年11月5日

公開ウェビナー「EU のインド太平洋戦略と ⽇欧協⼒の将来」

ガブリエレ・ヴィセンティンEUインド太平洋特使による基調講演「EUのインド太平洋戦略」が⾏われた後、それを受けて吉武将吾外務省欧州局政策課⻑、ルイス・シモン・ブリュッセル⾃由⼤学(VUB)安全保障・外交・戦略研究所(CSDS)所⻑、エヴァ・プソヴァ同シニア・フェロー、細⾕雄⼀当フォーラム上席研究員・慶應義塾⼤学教授、鶴岡路⼈慶應義塾⼤学准教授によるパネル討論がなされた。

2021年9月30日

欧州班・日米班合同研究会合(欧州班第4回会合、日米班第3回会合)

小谷哲男メンバーより「英国空母打撃群、インド太平洋展開の意味」をテーマに報告がされ、その後出席者の間で意見交換が行われた。

2021年9月17日

日本側「中国班・インド太平洋諸国班」第3回研究会合

福田円メンバーより「台湾海峡情勢の緊張と日本」をテーマに報告が行われ、その後出席者の間で意見交換が行われた。

2021年9月16日

日本側「日米班」第2回研究会合

小谷哲男メンバーより「バイデン政権のインド太平洋戦略」をテーマに報告がなされ、その後出席者の間で意見交換が行われた。

2021年7月30日

日本側「中国班・インド太平洋諸国班」

第2回研究会合

相澤伸広メンバーより「インドネシア・ジョコウィ政権の外交戦略」をテーマに報告が行われ、出席者の間で意見交換がなされた。

2021年7月27日

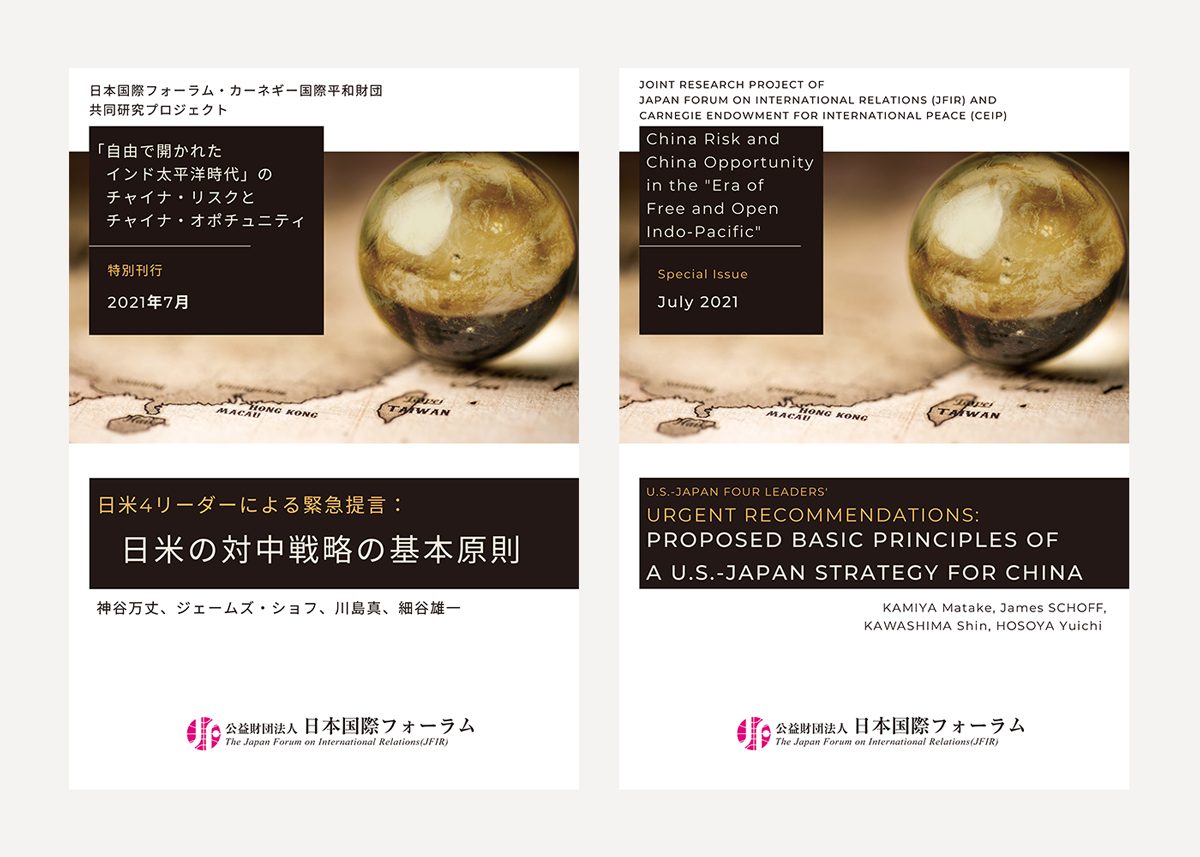

「『自由で開かれたインド太平洋』時代のチャイナ・リスクとチャイナ・オポチュニティ」研究会

日本側第1回全体会合

冒頭、神谷主査・米国班班長および川島副査・中国班班長、細谷副査・欧州班班長、大庭インド太平洋諸国班班長から本研究会の主旨および2年目の活動について説明が行われた後、大庭班長より「リベラル国際秩序の『動揺』と ASEAN 諸国」と題する報告が行われ、その後出席者間で意見交換が行われた。

2021年6月4日

日本側「欧州班」第1回研究会合

外部講師の仏戦略研究財団アジア研究主任・上席研究員ヴァレリー・ニケ氏より 「China’s offensive strategy towards France and Europe」をテーマに報告が行われ、その後出席者との間で質疑応答、意見交換がなされた。

2021年5月27日

日本側「中国班・インド太平洋諸国班」第1回研究会合

大庭班長より「インド太平洋における対立とグローバル化:論点整理」をテーマに報告が行われ、その後出席者との間で自由討論がなされた。また、2年度目の活動に関する議論も行われた。

【2020年度】

2021年3月31日

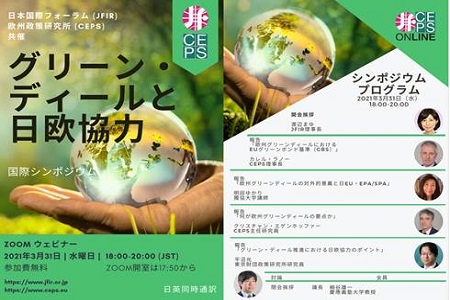

国際シンポジウム「グリーンディールと日欧協力」

欧州政策研究所(CEPS)と共催で、国際シンポジウム「グリーンディールと日欧協力」をオンライン開催し、細谷雄一メンバーの議長のもと、CEPSからカレル・ラノー理事長およびクリスチャン・エゲンホッファー研究員、日本側から明田ゆかり獨協大学講師および平沼光東京財団政策研究所研究員などから報告をいただき、脱炭素化社会に向けた日欧協力について徹底討論した。

2021年3月30日

日韓セミナー「ポストコロナ時代の日韓関係」

韓国アサン政策研究所(AIPS)と共催で、日韓セミナー「ポストコロナ時代の日韓関係」をオンライン開催し、川島真メンバーおよびCHA Du-Hyeogn AIPSプリンシパルフェローの議長のもと、「米中関係の視点から見た東アジア情勢」および「東アジア地域協力における日韓関係」の2つのセッションにて、日韓の専門家が徹底討論した。

2021年3月29日、31日

日米ワークショップ

日米双方のメンバーが一同に会して、29日は「バイデン政権による対中防衛見直し」、30日は「貿易と対外政策における日米同盟」をテーマに、日本側より鶴園裕基および田中亮佑メンバー、米国側よりザック・クーパー・メンバーおよびAdam Segal外交問題評議会シニア・フェロー等が報告を行い、出席者約40名との間で意見交換がなされた。

2021年3月22日

セミナー「バイデン・菅時代の日米と中国」―COVID-19後を展望して―

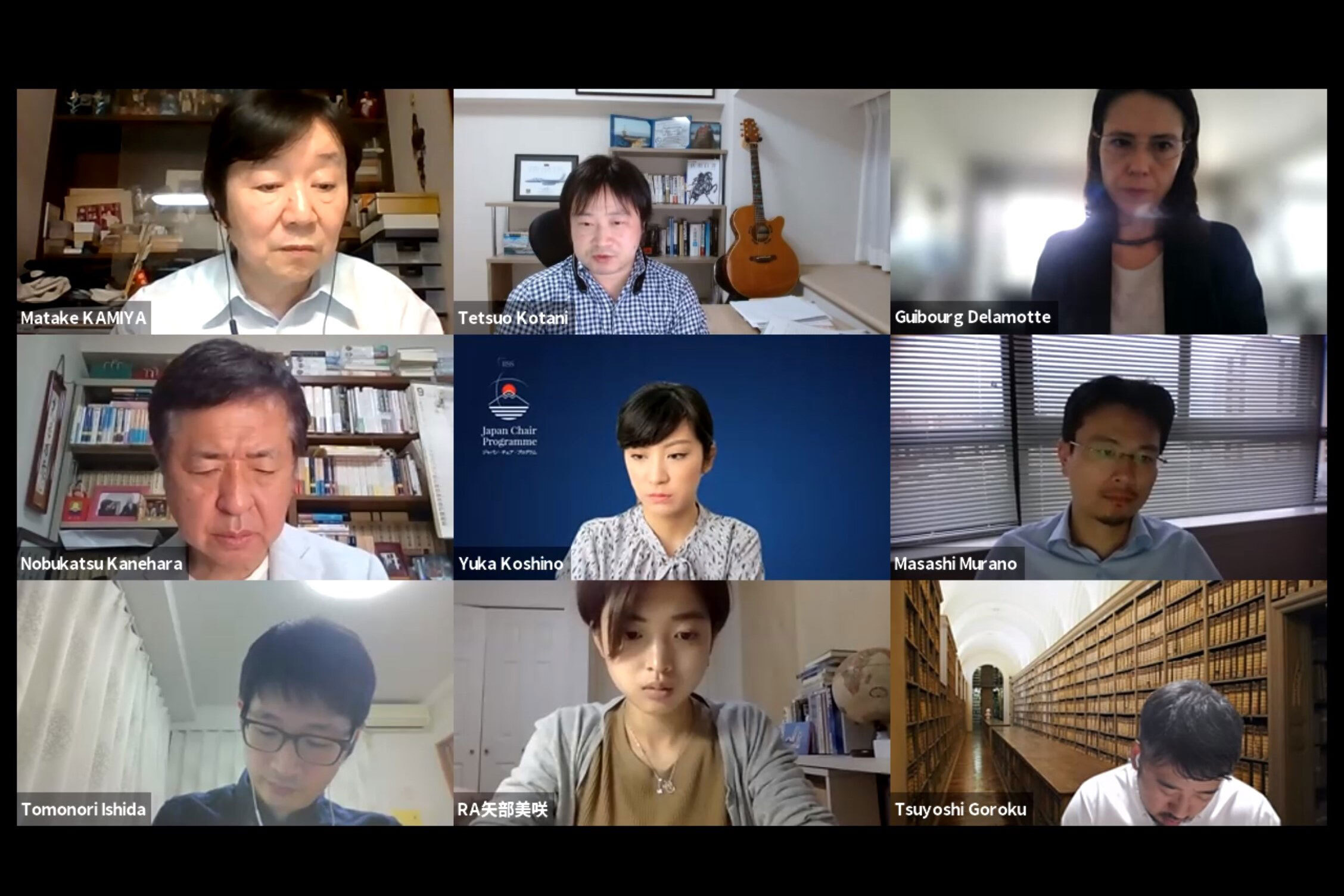

日本側「日米班」の研究会合の一環として、セミナー「バイデン・菅時代の日米と中国―COVID-19後を展望して」を開催し、石田智範、中村長史、越野結花、村野将の4名のメンバーから日米両国の対中姿勢に関する報告を受け、コロナ禍による日米の中国リスクとオポチュニティに対する姿勢の変化、それが日米関係に与え得る影響について徹底討論した。

2021年3月12日

セミナー「新型コロナ肺炎拡大以降の中国とインド太平洋諸国関係」

日本側「中国・インド太平洋諸国班」の研究会合の一環として、セミナー「新型コロナ肺炎拡大以降の中国とインド太平洋諸国関係」を開催し、川島真および大庭三枝班長、飯田将史、伊藤亜聖、佐竹知彦メンバーの間で、新型コロナ肺炎拡大以降、中国とインド太平洋諸国の間で何が起こったのかを振り返り、今後の展望を徹底討論した。

2021年2月18日

日本側「中国・インド太平洋諸国班」第5回研究会合

溜和敏メンバーより「印中国境ガルワン危機を振りかえる」、鶴園裕基メンバーより「香港国安法の導入と『人の移動』をめぐる関係各国の政策動向」をテーマに報告が行われ、出席者21名との間で意見交換がなされた。

2021年1月14日

日本側「日米班」第5回研究会合

石田智範メンバーより「新型コロナウイルスパンデミックの下での日本の対中認識・姿勢――外交・安全保障分野を中心に」をテーマに報告が行われ、出席者12名との間で意見交換がなされた。

2020年12月21日

日本側「中国班・インド太平洋諸国班」第4回研究会合

飯田将史メンバーより「南シナ海問題の現状と展望」、高木佑輔メンバーより「浮かび上がる対中対峙路線の可能性と限界―連合政治から見るフィリピン外交」をテーマに報告が行われ、出席者12名との間で意見交換がなされた。

2020年11月6日、17日

日米ワークショップ

日米双方のメンバーが一同に会して、6日は「日米の中国認識と日中・米中関係の行方」をテーマに、日本側より川島真副査、米国側よりパトリシア・キム・メンバーが、17日は「日本の対中戦略-米国の視点とインド太平洋」をテーマに、日本側より飯田将史防衛研究所地域研究部米欧ロシア研究室長、米国側よりザック・クーパー・メンバーがそれぞれ報告を行い、出席者約40名との間で意見交換がなされた。

2020年10月7日

日本側「欧州班」第3回研究会合

外部講師の松田康博東京大学教授より「コロナ禍と中国の対欧州関与 ―関係悪化はなぜ加速したか?―」をテーマに報告が行われ、出席者12名との間で意見交換がなされた。

2020年7月18日

日本側「日米班」第1回研究会合

神谷万丈主査による概要説明などが行われ、出席者16名との間で意見交換がなされた。

2020年7月4日

日本側「中国班・インド太平洋諸国班」第1回研究会合

川島真中国班班長、大庭三枝インド太平洋諸国班班長による各班概要説明などが行われ、出席者14名との間で意見交換がなされた。