バイデン政権の発足を、米国外で最も心待ちにしていたのは欧州だろう。トランプ時代の米欧関係は荒波続きだったからである。傷跡が深ければ深いほど、それを癒すことは容易ではないし、「古き良き時代」が戻らないことも、さらにいえば、「古き良き時代」と思われているものが、実は対立と危機の歴史だったことも、米欧関係の現実である。米欧関係はこれまでも変動してきたし、これからも変動していく。

そこで以下では、そうした流れを念頭にトランプ時代を振り返り、バイデン政権下での米欧関係修復の課題と道筋を考えることにしたい。欧州各国と米国との関係については、本研究プロジェクトの別のコメンタリーで扱われるため、ここではNATO(北大西洋条約機構)とEU(欧州連合)に着目する。それぞれについて、まずはトランプ時代における、従来からの継続性と変化を抽出する。そのうえで、バイデン政権における米欧関係を展望したい。

トランプ政権下のNATO[1]

NATOに関するトランプ政権を経ての継続性として第1に挙げるべきは、NATOが存続した事実だろう。2016年の大統領選挙戦中から、NATOは「時代遅れ」という批判を繰り返したトランプは、大統領就任後も、同盟の根幹である集団防衛を定めた北大西洋条約第5条へのコミットメントを意図的に明言しない姿勢をとったり、NATOからの脱退を幾度となく口にしたりと、NATOを大きく揺るがした。そのめ、「トランプからNATOをいかに守るか」がNATOにとっては課題となる事態に陥った。結果として同盟が存続した裏には、トランプ大統領の下でNATOの重要性を理解し、同盟維持に尽力したマティス国防長官(当時)などの存在があった。他方で、存続自体がいわば成果として捉えられること自体、いかに事態が深刻だったかを物語っている。

第2は、NATOにとっての最大の任務である対ロシアの抑止・防衛態勢強化の継続である。これは、2014年のロシアによるウクライナのクリミア半島併合、そして同国東部ドンバスへの介入を受けたNATOの措置である。特に、オバマ政権末期の2016年7月のワルシャワNATO首脳会合で決定された、バルト3国とポーランドへの「強化された前方プレゼンス(enhanced Forward Presence: eFP)」と称されるNATO部隊派遣(ローテーションによる駐留)計画は、トランプ政権下でも維持された。この枠組みで、米軍はポーランドにおけるeFP部隊を主導している。加えて、米国独自の取り組みとして、「欧州抑止イニシアティブ(European Deterrence Initiative)」を展開した。これは、オバマ時代の同種のプログラムを発展させたもので、予算規模も大幅に増額された。

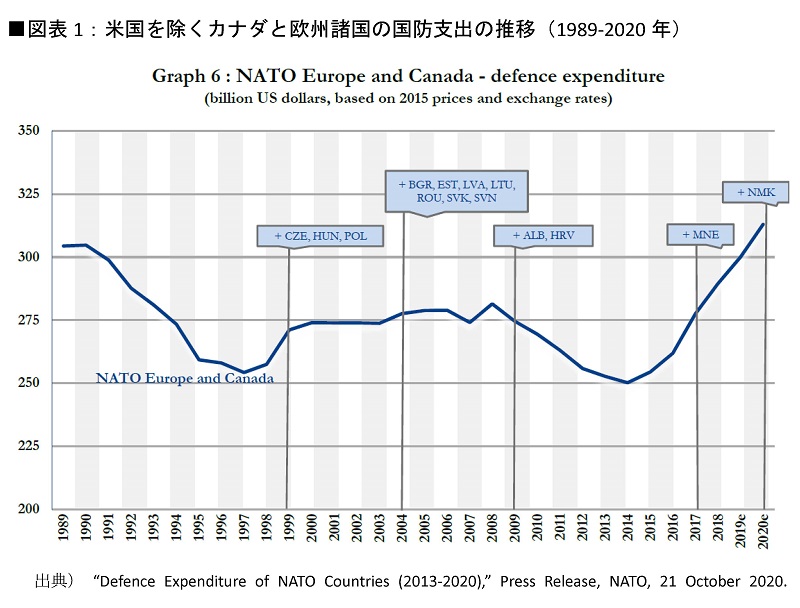

第3は、欧州における防衛努力の継続である。欧州各国の国防支出については、トランプ大統領がGDP(国内総生産)比2%を求める姿が印象的だったかもしれない。しかし、GDP比2%という基準は従来からNATOにおいて用いられてきたものであり、ウクライナ危機を受けた2014年9月の英ウェールズでのNATO首脳会合で、10年以内の達成に向けた努力が合意されていた。そして、ロシアに対する警戒の強まりや、リーマンショック後の緊縮財政が終焉を迎えたことなどを受けて、欧州各国における国防支出は、2014年に底を打った後、トランプ政権発足前からすでに上昇傾向に転じていた。下図のとおりである[2]。

したがって、近年の欧州における国防支出増加が、全てトランプによる働きかけの成果だというのは正しくない。それでも、ストルテンベルグNATO事務総長は、トランプとの関係を維持する観点から、「トランプの指導力の成果」であると繰り返し強調した。事実関係はともあれ、政治的には極めて巧みな戦術だった。

他方で、やはり変化の部分が見逃せない。第1は、同盟の盟主である米国への信頼の低下である。「米国に頼れなくなった」と繰り返し指摘したのはドイツのメルケル首相だったが、同じ認識は、欧州において広く共有されるようになった。EUにおいて外交・安全保障面の「戦略的自律(strategic autonomy)」が模索されるようになった最大の背景も、米国の信頼性への疑義だったといってよい。いわゆる「プランB」を模索しなければならないとの認識もこの文脈に位置付けられる。これこそが、トランプ政権がもたらした、NATOに対する本質的に最も深刻な影響だった。

第2に、上記に関連するが、こうした状況を受けて、トランプ政権に接近を試みる諸国と、距離を置く諸国に欧州内が分裂することになった。「親トランプ」の筆頭は、自ら右派ポピュリストとしての共通の属性を有するドゥダ大統領のポーランドだった。例えば2019年のPew Research Centerの世論調査で、トランプへの信頼が過半数に達した欧州の国はポーランド(51%)のみだった[3]。そうしたなかでポーランドは、トランプ政権との良好な関係をテコに、在ポーランド米軍の増加を獲得するための努力を重ねてきた。これは同盟の「二国間化(bilateralisation)」とも呼ばれるものである。

各国が米国との二国間関係重視にシフトすればNATOが形骸化し兼ねない危険があったし、各国が米国の歓心を買う競争をすればNATOの結束は損なわれることになる。これらが、トランプ時代のNATOの日常的光景だった。

トランプ政権下のEU

EUに関する継続性の第1は、関係の実務的部分である。米・EU関係は、通商面でも、トランプ政権によるいわゆる「関税戦争」のような、首脳が直接関与する高度に政治的な側面があるものの、多くは経済面での実務的関係であるのも現実であり、その多くは、トランプ政権下においても従来通りに進むことが少なくなかった。

第2に「普通の関係の維持という観点での継続性の確保における、ユンカー欧州委員会委員長(当時)の功績は特記されるべきであろう。ユンカーは、ストルテンベルグNATO事務総長と並んで、トランプとの関係維持に最も成功した欧州の政治指導者だったといってよい。2018年7月の、米EU間の関税戦争の「停戦」合意――米EU間の関税撤廃に向けた交渉の実施で合意し、「そのための交渉が行なわれている間は、この合意の精神に反する行動をとらない」とし、さらなる関税引き上げを回避――は、ユンカーの戦術の成果だった [4]。

他方の変化は、第1に、やはり米国による多国間協定などからの離脱である。特に気候変動に関するパリ協定とイラン核合意(JCPOA)は、EUが深くコミットしてきたものであり、それらからの離脱は、EU外交にとって大きな衝撃であり、反発も極めて大きかった。

第2に、米国が欧州統合を支持しなくなったことは、第2次世界大戦後の米国の基本的立場の変更という、重大な意味を持つものだった。というのも、戦後欧州統合には、米国が出発時点から深く関与しており、むしろ、米国の圧力の下で統合を進めてきた側面すらあった。しかし、トランプにとっての欧州統合は米国の利益に反するものであり、EUについて「中国よりひどい」と繰り返し言及している。英国のEU離脱を強く支持する姿勢を含め、欧州統合への米国の見方は、トランプ政権下で根本的に変化したのである。

バイデン政権下のNATO、EU

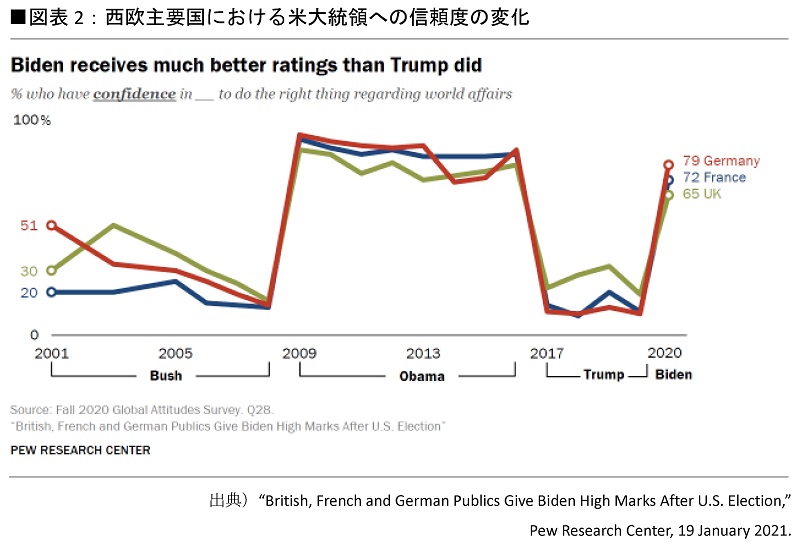

こうしたトランプ時代の米欧関係(NATO、米EU関係)を踏まえれば、独仏を中心とする欧州にとって、トランプ再選は悪夢のシナリオであり、バイデン政権への期待が高いことは、驚くべきことではない。実際、Pew Research Centerの最新の世論調査では、下記図表2のとおり、トランプ時代に比べて、バイデンへの信頼が各国でいっきに上昇している[5]。もっとも、期待が高すぎれば、現実がそれに追いつかない場合の反動を懸念しなければならない。期待が幻滅に変わりかねないからである。

トランプ政権の一方的な行動は、欧州で強く批判された。パリ議定書やイラン核合意からの離脱は好例である。しかし、次世代移動通信網5Gからの中国企業ファーウェイの排除では欧州の追従を強く要求したものの、他の多くのケースにおいてトランプ政権は、同盟国との協議なしに一方的行動をとりつつ、欧州が同様の行動をとることまでは要求しなかった。それに対して、同盟国との協力を前面に打ち出すバイデン政権の基本方針は、オースティン国防長官がいみじくも述べたように、「ともに協議し、ともに決定し、ともに行動する [6]」である。これは、同盟国への配慮と期待であると同時に、(トランプ政権以上に)「ともに行動する」までを求める姿勢だともいえる。つまり、同盟国に求める役割と責任は拡大するのであり、欧州の覚悟はこれまで以上に問われることになる。

それでも、トランプ時代の不確実性が払拭されただけでも大きなことであり、米欧関係の全体的な雰囲気は確実に改善している。例えばバイデン大統領は、同事務総長との電話会談で、北大西洋条約第5条へのコミットメントを言明した[7]。その場面の音声付ビデオまで公開する念の入れようだった[8]。

NATOに関しては、欧州諸国の国防支出を含むバードン・シェアリングの強化は引き続き課題となるが、米欧間の結束の回復が謡われ、同盟の根幹である集団防衛(北大西洋条約第5条)へのコミットメントが確認されるという、本来当たり前の状況がまず戻ってきたなかで再出発できることの意味は大きい。NATOにとって今後は、2021年中に予定されている首脳会合で、戦略概念の改定に向けた作業を正式に開始することが、大きな課題となる。その過程では、ロシアのみならず、中国の台頭にNATOとしていかに対応するのかが焦点の1つになるとみられる[9]。しかし、これは米欧間の調整が容易ではないアジェンダである。

EUは、米国の政権交代に高い期待を寄せ、2020年12月の外務理事会は、バイデン政権への「ラブレター」ともいる新たな米・EU関係に向けた政策文書が採択された[10]。そこでは、米欧協力の再生が掲げられ、新型コロナウイルス対策、気候変動に加え、技術ガバナンス、データ流通、AI(人工知能)等の先端技術、WTO(世界貿易機関)改革などでの協力が言及され、EUと米国との間の貿易技術理事会(EU-US Trade and Technology Council: TTC)設立の提案などがなされた。

焦点となる対中政策での米EU協調に関して同文書は、「EUとEUは、たとえ最善の対処方法に関して常に一致しないとしても、開かれた民主的な社会と市場経済を有する諸国として、中国の国際社会における強硬姿勢の拡大がもたらす戦略的挑戦に関して合意している。中国に関する新たなEU・米国対話は、我々の利益を増進させ相違を管理する重要なメカニズムになる[11]」と述べている。特に中国に関して、いかなる米EU協力が実際に可能であるかは予断を許さないが、2月22日のEU外務理事会(外相会合)にはブリンケン米国務長官が遠隔参加するなど、対話と協力の気運が高まっている[12]。

「戦略的自律」の行方

バイデン政権下、あるいはさらにその先も視野に入れて米欧関係を展望した際の焦点の1つは、トランプ政権に触発された部分の大きい欧州の「戦略的自律」の行方である。これには2つの可能性がある。第1に、バイデン政権の誕生により「戦略的自律」へのモメンタムが消滅する可能性がある。米国がNATOへの強いコミットメントを打ち出し、同盟国としての米国の信頼性が上昇すれば、欧州は、「米国からの自律」、さらにいえばNATOに代わる「プランB」を考えなければならない必要性から逃れられる。欧州による自律にはコストもかかるため、それが必要ないとすれば、好都合だと考えても不思議ではない。

第2に、他方で、「アメリカ第一主義」を含むトランプ現象は、トランプ個人に起因するものではなく米国の潮流であるとの理解に依拠すれば、欧州の自律は引き続き追求されるべきアジェンダになる。バイデン政権のレトリックに油断してはならないということでもある。

前者の立場は、「米国を引き留めるために欧州の自助努力を米国にアピールする」という発想だともいる。つまり欧州の「戦略的自律」も、米国を引き留める「手段」だという位置づけになる。それに対して後者においては、「戦略的自律」自体が「目的」になる。前者を代表するのがドイツ、後者を代表するのがフランスである。

加えて、EUにおいては、外交・安全保障面以外にも、経済・貿易に関して「開かれた戦略的自律(open strategic autonomy)」という概念が確立されつつある。主たる課題の1つであるサプライチェーンの多角化は中国からの自律だが、「デジタル主権」といった方面の議論では、米国からの自律が主眼となる[13]。これが外交・安全保障面の「戦略的自律」といかに連動するのかも見逃せない。

欧州はどちらに向かうのか。欧州自身の選択であると同時に、バイデン政権下においても、やはり米国の出方が及ぼす影響は無視できない。