経済成長にともなう中国の国力の増大は、国際社会における力の分布の変化を牽引している。この変化は、国際政治経済の重心のアジア太平洋地域への移動を促し、秩序が流動する一因となっている。いま「パクス・シニカ」到来をも視野に入れた国際秩序の変化に注目が集まっている。しかし、中国の対外行動決定の構造やそれに影響をあたえる国内要因、外交戦略に対する理解は十分ではない。

本研究会の目的は、力の分布の変化の担い手である中国の対外行動に影響をあたえる国内要素を描き出し、国内政治という文脈を踏まえて、中国の対外行動を観察し理解するための分析枠組みを構築し、日本がとるべき総合的な外交戦略の指針を探ることである。

以上の目的を達成するために、本研究会は、以下のメンバーを中心に、調査・研究活動を実施している。

メンバー構成

- 主査

加茂 具樹

JFIR上席研究員/慶應義塾大学総合政策学部教授

- 顧問

高原 明生

JFIR上席研究員/東京大学法学部教授

- メンバー

飯田 将史

防衛研究所地域研究部米欧ロシア研究室長

伊藤 亜聖

東京大学社会学研究所准教授

林 載桓

青山学院大学国際政治経済学部教授

大澤 武司

福岡大学人文学部教授

熊倉 潤

法政大学法学部准教授

小嶋 華津子

慶應義塾大学法学部教授

下野 寿子

北九州市立大学外国語学部教授

城山 英巳

北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院教授

諏訪 一幸

静岡県立大学国際関係学部教授

内藤 寛子

日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員

真家 陽一

名古屋外国語大学教授

Vida Macikenaite

国際大学国際関係学研究科講師

山﨑 周

東洋大学国際学部講師

- JRSPメンバー

新田 順一

慶應義塾大学特任助教/日本国際フォーラム特別研究員

「感染症と国家能力プロジェクト」

- 主査

加茂 具樹

JFIR上席研究員/慶應義塾大学総合政策学部教授

- メンバー

飯田 将史

防衛研究所地域研究部米欧ロシア研究室長

伊藤 亜聖

東京大学社会学研究所准教授

井上 一郎

関西学院大学総合政策学部教授

林 載桓

青山学院大学国際政治経済学部教授

江口 伸吾

南山大学外国語学部教授

廣野 美和

立命館大学グローバル教養学部准教授

山﨑 周

キヤノングローバル戦略研究所研究員

渡辺 直土

熊本大学文学部准教授

- JRSPメンバー

新田 順一

慶應義塾大学特任助教/日本国際フォーラム特別研究員

本研究会の紹介

大国としての中国とどう向き合うのか

~中国の対外行動分析枠組みの構築に向けて

「中国の対外行動分析枠組みの構築」研究会の加茂具樹主査より、研究会の問題意識、さらには、「なぜ中国の対外行動に影響をあたえる国内要因を理解しなければならないのか」、「日本は中国とどのように付き合うべきなのか」等について解説いただきます。

コメンタリー

【2021年度】

【2020年度】

活動日誌

【2022年度】

2023年3月31日

研究成果としての書籍の出版

本プロジェクトの成果として、一藝社より『感染症と国家能力 中国は新型コロナウイルス感染症とどう向き合ったのか』、中央公論新社より『中国の対外行動を突き動かしているダイナミクスを読む-権威主義体制、個人集権、官僚組織-』を出版する(2023年春刊行予定)。

2023年3月3日

非公開国際セミナー

王広涛復旦大学日本研究センター准教授を講師に迎え、「日本のFOIPと中日関係:中国の視点から」をテーマに報告を受けた。その後、加茂具樹主査をはじめとするメンバーからのコメント、全体での意見交換を行った。

2023年3月1日

外務省での意見交換会

加茂具樹主査他7名が外務省を往訪し、関係者11名と意見交換を行った。当日は、加茂主査のモデレーターのもと、飯田将史メンバー、江口伸吾メンバー、大澤武司メンバーが報告を行い、さらに全体で座談会を行った。

2023年2月6日

2022年度第2回研定例究会合

メンバーの間で、各メンバーが執筆している論考の内容など、本プロジェクトの成果について意見交換がなされた。

2023年2月2日

「感染症と国家能力プロジェクト」

2022年度第2回研究会合

メンバーの間で、各メンバーが執筆している論考の内容など、本プロジェクトの成果について意見交換がなされた。

2023年1月13日

シリーズセミナー「中国を如何に捉え、どう向き合うか 中国の対外行動を突き動かしているダイナミクスを読む」(第10回)

第10回は、「党大会後の中国をどう捉えるのか」をテーマに、飯田将史防衛研究所地域研究部米欧ロシア研究室長より「国家安全に対する危惧を強める習近平政権」、渡邉真理子学習院大学教授より「『国家安全第一』という制約条件付きの『発展』」をテーマに報告、伊藤信悟国際経済研究所主席研究員よりコメントを受け、徹底討論した。

2022年9月15日

シリーズセミナー「中国を如何に捉え、どう向き合うか 中国の対外行動を突き動かしているダイナミクスを読む」(第9回)

第9回は、「中国共産党第20回党大会をどう捉えるのか」をテーマに、城山英巳・北海道大学大学院教授より「共産党人事を決める人的政策要因」をテーマに報告をいただき、徹底討論した。

2022年7月29日

「感染症と国家能力プロジェクト」2022年度第1回研究会合

メンバーの間で、本プロジェクトの成果の取りまとめについて意見交換がなされた。

2022年7月15日

シリーズセミナー「中国を如何に捉え、どう向き合うか 中国の対外行動を突き動かしているダイナミクスを読む」(第7回)

第7回は、「ロシアによるウクライナ侵攻後の中ロ関係をどう捉えるのか」をテーマに、飯田将史・防衛研究所米欧ロシア研究室長より「ロシアとの共闘を目指す中国」、大串敦・慶應義塾大学教授より「ロシアの構想する国際秩序と中国」をテーマに報告をいただき、徹底討論した。

【2021年度】

2022年3月29日

2021年度第13回定例研究会合

城山英巳メンバー、井上一郎メンバー、山﨑周メンバー、内藤 寛子メンバーより、それぞれ本プロジェクトのテーマに関して報告が行われ、意見交換がなされた。

2022年3月1日

2021年度第12回定例研究会合

小嶋華津子メンバー、Vida Macikenaiteメンバー、山﨑周メンバー、江口伸吾メンバーより、それぞれ本プロジェクトのテーマに関して報告が行われ、意見交換がなされた。

2022年2月15日

シリーズセミナー「中国を如何に捉え、どう向き合うか 中国の対外行動を突き動かしているダイナミクスを読む」(第6回)

第6回は、「習近平の歴史決議をどう捉えるのか」をテーマに、大澤武司・福岡大学教授より「中国共産党史の視点からみる第三の『歴史決議』」、加茂具樹・慶應義塾大学教授より「流動する国際秩序と第三の『歴史決議』」をテーマに報告をいただき、徹底討論した。

2022年2月14日

2021年度第11回定例研究会合

真家陽一メンバー、下野寿子メンバー、諏訪一幸メンバー、廣野美和メンバーより、それぞれ本プロジェクトのテーマに関して報告が行われ、意見交換がなされた。

2022年2月10日

2021年度第10回定例研究会合

宮本雄二・宮本アジア研究所代表(元中国大使)より対中分析枠組みなどについて報告が行われ、出席者41名との間で意見交換がなされた。

2022年2月8日

2021年度第9回定例研究会合

飯田将史メンバー、林載桓メンバー、大澤武司メンバー、熊倉潤メンバーより、それぞれ本プロジェクトのテーマに関して報告が行われ、意見交換がなされた。

2021年12月20日

シリーズセミナー「中国を如何に捉え、どう向き合うか 中国の対外行動を突き動かしているダイナミクスを読む」(第5回)

第5回は、「米中間の対立と相互依存をどう捉えるのか」をテーマに、真家陽一・名古屋外国語大学教授より「中国の産業政策の再構築」、山﨑周・キヤノングローバル戦略研究所研究員より「中国の対中東エネルギー外交と米国への依存」をテーマに報告をいただき、徹底討論した。

2021年12月16日

2021年度第7回定例研究会合

各メンバーより、それぞれ本プロジェクトの成果として執筆している論考の中間報告が行われ、意見交換がなされた。

2021年11月25日

シリーズセミナー「中国を如何に捉え、どう向き合うか 中国の対外行動を突き動かしているダイナミクスを読む」(第4回)

第4回は、「習近平の『新しい政策』をどう捉えるのか」をテーマに、林載桓・青山学院大学教授より「習近平の政策革新:軍民融合戦略」、廣野美和・立命館大学准教授より「国際人道支援としての中国コロナ対応」をテーマに報告をいただき、徹底討論した。

2021年11月5日

日中座談会「米国の対アフガニスタン政策」

北京大学および慶應義塾大学SFC研究所日本研究プラットフォームと共催にて、日中座談会「米国の対アフガニスタン政策」を開催し、超明昊・復旦大学、田中浩一郎・慶應義塾大学教授兼日本エネルギー経済研究所理事より報告をいただき、徹底討論した。

2021年9月27日

シリーズセミナー「中国を如何に捉え、どう向き合うかー中国の対外行動を突き動かしているダイナミクスを読む」(第2回)

第2回は、「中国の地方の動きをどう捉えるのか」をテーマに、下野寿子・北九州市立大学教授より「中国の地方政府と台湾」、熊倉潤・法政大学法学部准教授より「中国の新疆政策における政策課題の変化」をテーマに報告をいただき、徹底討論した。

2021年8月30日

日中座談会「東アジアの経済秩序」

北京大学および慶應義塾大学SFC研究所日本研究プラットフォームと共催にて、日中座談会「東アジアの経済秩序」を開催し、伊藤信悟・国際経済研究所主席研究員、鐘飛騰・中国社会科学院アジア太平洋・グローバル研究院大国関係研究室主任より報告をいただき、徹底討論した。

2021年7月29日

「感染症と国家能力プロジェクト」第3回研究会合

飯田将史メンバー、井上一郎メンバー、廣野美和メンバー、山﨑周メンバーより、それぞれ本プロジェクトのテーマに関する報告が行われ、出席者11名との間で意見交換がなされた。

2021年7月15日

「変わりゆく国際秩序における日本の外交戦略―中国の対外行動分析枠組みの構築を踏まえて―」2021年度第3回研究会合

小山堅・日本エネルギー経済研究所専務理事・首席研究員より「中国エネルギー情勢の展望と課題」をテーマに報告が行われ、出席者29名との間で意見交換がなされた。

2021年7月8日

「感染症と国家能力プロジェクト」第2回研究会合

加茂具樹主査、林載桓メンバー、渡辺真土メンバー、江口伸吾メンバーより、それぞれ本プロジェクトのテーマに関する報告が行われ、出席者11名との間で意見交換がなされた。

2021年5月7日

日中座談会「日米首脳会談後の日米関係」

北京大学および慶應義塾大学SFC研究所日本研究プラットフォームと共催にて、日中座談会「日米首脳会談後の日米関係」を開催した。

2021年5月6日

「変わりゆく国際秩序における日本の外交戦略―中国の対外行動分析枠組みの構築を踏まえて―」2021年度第1回研究会合

北野尚宏・早稲田大学教授より「中国の対外援助の政策過程」をテーマに報告が行われ、出席者40名との間で意見交換がなされた。

2021年4月22日

「感染症と国家能力プロジェクト」第1回研究会合

加茂具樹主査より趣旨説明などが行われ、出席者12名との間で意見交換がなされた。

【2020年度】

2021年3月18日

第8回研究会合

諏訪一幸メンバー、城山英巳メンバー、加茂具樹主査より、2020年12月23日に令和2年度外交記録公開として公開された天安門事件関連文書に関する分析報告が行われ、出席者35名との間で意見交換がなされた。

2021年3月2日

第7回研究会合

林載桓メンバーより「『ばらばらな権威主義』は終焉したか:習近平政権と軍民融合の政策過程」をテーマに報告が行われ、出席者29名との間で意見交換がなされた。

2021年1月12日

第6回研究会合

山﨑周メンバーより「中国のエネルギー外交の政策決定過程:その階層性と多元性に着目して」をテーマに報告が行われ、出席者22名との間で意見交換がなされた。

2020年12月17日

第5回研究会合

加茂具樹主査による今後の方針などの説明などが行われ、出席者14名との間で意見交換がなされた。

2020年11月12日

第4回研究会合

熊倉潤メンバーより「中国の新疆政策と対中央アジア、ロシア外交」をテーマに報告が行われ、出席者19名との間で意見交換がなされた。

2020年10月29日

第3回研究会合

伊藤亜聖メンバーより「コロナ感染症に対する中国の中央地方政府の応答:2020年1月から4月までの政治過程」をテーマに報告が行われ、出席者26名との間で意見交換がなされた。

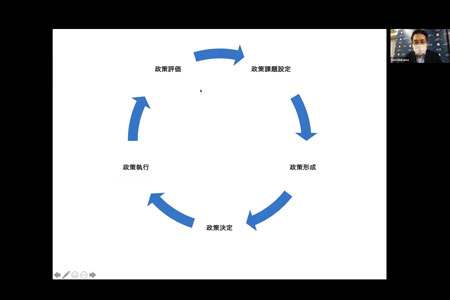

2020年9月15日

第2回研究会合

加茂具樹主査より「中国の政治過程の変化と対外行動:日本における中国政治過程研究をふまえて」をテーマに報告が行われ、出席者25名との間で意見交換がなされた。

2020年7月17日

第1回研究会合

加茂具樹主査より趣旨説明などが行われ、出席者9名との間で意見交換がなされた。