はじめに

習近平政権も第2期目の後半を迎えた。現在、中国共産党(以下、共産党)は「統一的領導の強化」 [1]を目指しているとされるが、これは逆説的に言えば、改革開放以降、その権威主義体制の「分断化」 [2]が進行していることに対する共産党の強い危機感のあらわれともいえよう。

本稿では、加茂論文で示された政策過程に関する分析枠組みを援用しつつ [3]、習近平政権の政策過程を考察する前提として、建国初期の中華人民共和国(以下、中国)の対日戦犯処理という政策課題を事例に、当時の共産党の「領導」のありかたやその政策過程の展開、さらにはその「中国的特質」を考察する。

Ⅰ 政策課題の設定

抗日戦争勝利に伴い、必然的に対日戦犯処理が中国にとっての政策課題となった。共産党は日本人戦犯に対する厳しい処罰の必要を訴えたが [4]、国共内戦の混乱や東西冷戦の深化のなかでその実現は困難を極めた。国共内戦末期、敗北間近の国民政府は支那派遣軍総司令の岡村寧次大将ら日本人戦犯の釈放と送還に踏み切るに至った。共産党は猛烈に反発したが [5]、戦犯たちは罪を償うことなく祖国へと帰還していった。

だが、その後も共産党は一貫してこの政策課題を意識し続けた。朝鮮戦争勃発直前、外交部が主催した座談会的な「対日和約討論会」(1950年5月)でも戦犯問題は取り上げられ、中国という国家の立場からも厳しい処罰を改めて主張すべきとの強い意見が出された [6]。抗戦勝利からわずか4年余り、日本に対する人民の怒りと恨みはいまだ根強かった。

言うまでもなく中国は第二次大戦終結後に誕生した国家だった。だが、実は1526名の日本人戦犯を手に入れていた。ソ連から引き渡された「撫順組」(969名)、戦後に中国国内で逮捕された「太原組」(136名)、「731部隊関係者」(4名)ならびに「西陵組」(417名)である [7]。

ただ、対日戦犯処理という政策課題への対処は、誕生したばかりの中国にとって容易ではなかった。建国直後、中ソ交渉でソ連にいた毛沢東は、シベリア抑留中の日本人戦犯の移管をソ連側から打診されたが、(1)国民党の残存勢力の消滅が最優先である、(2)適切な訴訟制度が未整備である、(3)国民党戦犯の裁判を優先させる必要がある、などの理由を挙げ、対日戦犯裁判の準備が不可能であると説明し、移管を半年ほど先延ばしするよう求める状況にあった [8]。

元来、中共は早期に「日中」講和が実現すると考え、対日戦犯処理の短期決着を想定していた。だが、日華講和に伴い、近い将来の「日中」講和の可能性は失われ、この政策課題は長期的なもとへと変わった。1952年春、周恩来は日本人戦犯に対する「認罪教育」の開始を指示した [9]。

よく知られるように、1920年代の工農紅軍時代に源流を持つ中共の伝統的な捕虜寛待政策は、階級敵を対象とする共産党の教育改造政策とも深く関連した。戦犯管理所内での教育改造(認罪教育)は、反革命鎮圧運動の政治的興奮のなか、将来の政策実施を見据えた準備作業として開始され、(1)学習反省、(2)認罪坦白(告白)、(3)尋問調査という3段階を経て展開していった。

では、いつを対日戦犯処理の政策過程における事実上の始期とすべきか。筆者自身は1954年夏であったと考える。つまり、中国が日本との国交正常化を見据え、対日「以民促官」戦略を推進する過程で対日戦犯処理問題を提起した時点である。吉田茂政権末期の1954年8月、中国が中国紅十字会代表団の訪日を実現する過程で、国内逮捕戦犯のうち比較的罪行軽微な「西陵組」417名の釈放と送還を実施した。さらに続く10月、中国紅十字会代表団が訪日した時には、撫順と太原の両戦犯管理所にいた1109名分の「日本侵華戦争罪犯名冊」を日本側に引き渡し、戦犯拘留の事実を公に認めた [10]。この際、中国側は「今回、中国側が手交した名簿に記載されている者のうち絶対多数の者は近く寛大な措置を受ける由」 [11]と表明し、「寛大」処理方針の片鱗を見せた。

その後、国際情勢の緊張緩和をも背景としつつ、中国が対日戦犯処理を始動させていく前提条件が国内外ともに次第に整っていった。1954年12月に自主外交を掲げる鳩山一郎政権が誕生すると、第3次日中民間貿易協定締結(1955年5月)やジュネーブでの「人道問題」に関する準政府間交渉(1955年夏)が行われ、日中接近に対する中国側の期待も高まった [12]。1955年9月には毛沢東自身が日中国交正常化に向けた積極的な対日攻勢を指示し [13]、10月には「戦犯(釈放)問題の提起はやや時期尚早な感じもあるが、正常な外交関係が回復されれば、この問題の解決にも取り組むつもりである」 [14]と語り、対日戦犯処理という政策課題を決着させる意向を明確にした。

Ⅱ 政策の形成と決定ならびに指導思想および理念の確立

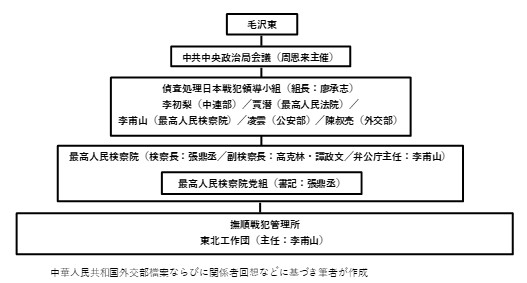

さて、具体的な政策の形成および決定過程だが、その流れは、(1)最高人民検察党組による戦犯の量刑案に関する「請示報告」の起案と提出、(2)「偵査処理日本戦犯領導小組」による戦犯処理の基本方針および量刑案の検討、(3)中共中央政治局会議での審議ならびに決定、(4)全国人民政治協商会議での審議ならびに承認、(5)量刑研究小組作成の「中央会議文件」に対する周恩来の批准と中央政治局員への印発、(6)全国人民代表大会常務委員会での審議ならびに「決定」の採択、である。もちろん、(1)に至る準備段階では、戦犯管理所における公安部主導の管理教育工作や最高人民検察院工作団による認罪坦白や調査尋問工作が行われていた。

詳細な過程は拙著『毛沢東の対日戦犯裁判』に譲るが [15]、政策の形成や決定の過程における要点は以下の通りである。

最も重要なのは、「現場」に近い最高人民検察院党組が対日戦犯処理の基礎となる量刑案に関する「請示報告」(1955年9月15日付)を起草し [16]、これを土台として、「偵査処理日本戦犯領導小組」がその審議ならびに検討を行ったことである。その目的は中央政治局会議への政策案の提示であった。

この領導小組は、当時、対日外事工作を掌握していた廖承志(対外聯絡部副部長や統戦部副部長、国際指導委員会副主任ほかを兼任)が組長となり、李初梨(対外聯絡部副部長)、賈潛(最高人民法院刑事裁判庭長)、李甫山(最高人民検察院弁公庁主任)、凌雲(公安部第一局長)ならびに陳叔亮(外交部亜洲司)などが参加する、組織横断的な性質を持った。廖承志は中央委員候補ではあったが、国民党左派領袖だった廖仲愷の長子であり、豊富な日本経験持ち、周恩来と関係が深く、対日外事工作においては周恩来の「分身」ともいえる存在だった。

領導小組は、検察院党組や梅汝璈(東京裁判中国代表判事)、ソ連人顧問らと幾度も協議を重ね、最終的に「無期懲役15名、懲役20年21名、懲役18年24名、懲役15年24名、懲役12年10名、懲役6年乃至10年61名」の計155名を起訴する量刑案を最終の「請示報告」(1955年12月20日付)として周恩来に送った [17]。28日、周恩来主催の中央政治局会議では「日本人戦犯を寛大に処理し、死刑や無期徒刑を科さず、極少数に有機徒刑を科す」という「寛大」処理方針が決定された [18]。

なお、この事例で興味深いのは、絶対とされる中央決定に対して「現場」の異論が出されたことである。戦犯管理所や検察院の幹部から「寛大」処理方針の撤回を求める強い反対が噴出した [19]。周恩来は「政治学習」の意味も込めてか、量刑研究小組を設置させ、「現場」が起草した「厳罰」処理の「請示報告」の再検討を指示するが、やはり「現場」は「人民の義憤」の存在を理由に「無期徒刑」を最高刑とする線を譲らなかった [20]。

しかし、当然ながら中央決定は貫徹された。1956年3月中旬の中国人民政治協商会議の全国委員会常務委員会(拡大)会議では周恩来や羅瑞卿(公安部長)、譚政文(最高人民検察院副検察長)らが、処理方針を「厳罰」から「寛大」へと変化させる必要を説き、最終的に「寛釈大多数、懲治極少数」(大多数に寛大釈放を、ごく少数に懲罰を)方針が示された。そして、「起訴予定者51名」、「徒刑期間11年乃至20年」「大多数の戦犯は3回に分けて(免訴)釈放」など、具体的な処理方法が説明された [21]。

結局、この常務委会議では「寛大」処理方針が「満場一致で賛成」された [22]。そして、これとほぼ時を同じくして、一貫して抵抗を続けてきた「現場」も最終的には「自己批判」する「請示報告」を提出し、中央決定に全面的に従うことを表明した。「現場」が起草したこの「請示報告」、すなわち「中央会議文件」は、周恩来の批准を得て中央委員に「印発」された [23]。ここで党内における一応の「合意」形成がなったのである。

ちなみに、「寛大」処理方針の最終決定の背後には、共産党の指導思想および理念の新たな展開もあった。すでに触れたように、共産党の伝統的人道主義は、工農紅軍時代の捕虜寛待思想に淵源を持ち、抗日戦争時期の敵軍(日本軍)瓦解を目的とする俘虜寛待工作を通じて発展を遂げ、さらに「論人民民主専政」(1949年)で示された「労働改造」思想をも吸収しつつ醸成されていった。建国初期の日本人戦犯に対する「認罪教育」工作はまさにこれらの延長線上に存在した [24]。

建国当初、「塀の外」で猛威を振るった土地改革や反革命鎮圧運動では、絶え間なく「敵」が厳罰(死刑)に処せられており、毛自身「殺さなければ人びとの憤りを抑えられない者は殺さなければならない」 [25]と語っていた。だが、「スターリン批判」の影響もあってか、「社会主義改造」の完成が近づいた1956年春、政権基盤の確立に自信を持った毛沢東は、「反革命」分子について、若干の例外を残しつつも「一個不殺(ひとりも殺さず)」という理念を提起するに至った [26]。最高指導者の指導思想および理念が確立した以上、日本人戦犯に対する「寛大」処理方針は、対日外交上の必要という理由だけでなく、思想指導および理念上も揺らぎない正当性が付与されたのである。

Ⅲ 政策の実施と評価

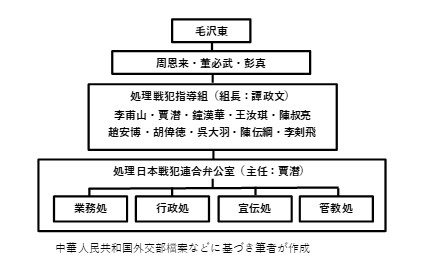

さて、続く政策の実施の中心は「処理戦犯指導組」と「処理日本戦犯連合弁公室」が担った。処理戦犯指導組は「党内性を持つ臨時指導組織」であり、「政治指導の強化や関係部門の密接な分担や統一の達成」のために設置された。組長には副検察長の譚政文が就き、構成員には、李甫山、賈潛、鐘漢華(人民解放軍軍事法院副院長)、王汝琪(司法部)、陳叔亮のほか、趙安博(中国紅十字会顧問ならびに対外連絡部)、胡韋徳(宣伝部)、呉大羽(国務院法制局副局長)、陳伝綱(中国法学会副秘書長)、李剣飛(全人代法案委員会)らがいた [27]。

この指導組の指揮下で実務を担ったのが「連合弁公室」である。そして、1956年4月2日付でこの弁公室が作成した「処理日本戦犯工作計画」が対日戦犯処理の政策文書だった [28]。そこでは、免訴釈放予定者(1012名)に関する免訴宣告や釈放送還の計画や起訴対象者(51名)の特別軍事裁判の要領が定められており、さらに「一、訴訟文件に関する準備工作」、「法廷の組織ならびに出廷人員」、「三、法廷での裁判手順ならびに開廷時期」、「四、法廷の設営」、「五、宣伝工作」、「六、戦犯の管理教育工作」など、裁判実施に向けた詳細かつ具体的な指示が並んでいた。

特に「五、宣伝工作」は最も重視され、「工作計画」には「日本人戦犯処理に関する宣伝方針と宣伝工作計画」が「附件」として添付された [29]。附件では「今回の日本人戦犯処理の宣伝工作については、主たる対象は日本ならびに国外とする」と定められており、指導組や連合弁公室が「寛大」なる対日戦犯処理を最大限、外交資源として利用しようとしていたことがわかる。もちろん、「工作計画」や「附件」に基づき、国内向けの宣伝工作(説得工作)も展開されたが、それは「義憤」を抱く人民に対する「手続き」としての説明に過ぎなかった。

1956年4月25日、対日戦犯裁判の国内法的根拠の全人代「決定」が採択され [30]、即日、主席令として公布された。免訴釈放予定者(最終的には1017名となった)は6月以降、免訴決定後に順次送還された。また、起訴対象戦犯(45名)は、6月から7月にかけ、瀋陽と太原の特別軍事法廷で裁かれ、中国の対日戦犯処理は一応の終結を迎えたのである。

最後は政策の評価である。戦犯処理の実施直後、党機関紙の『人民日報』は社論で「日本戦争犯罪者にたいするわが政府の処理は、まったく時宜に適した、正しいものである。これは、ながい目でみたわが国人民の利益と完全に一致するものであり、中日両国人民の友好関係の発展にとって有利であり、極東と世界の平和をかためるうえにも有利である。したがって、この処理は、わが国の人民と日本の国民からきっと支持され、また平和を愛する世界の人びとの共感と支持を必ずうけるにちがいない」 [31]との自己評価を掲載した。

だが、「人民の義憤」には根深いものがあった。指導組や連合弁公室が宣伝工作を重視していたことは触れたが、日本人戦犯の最終処理に際して、共産党中央は「最後の決定に資するため」、国内の各方面に「通知」を出し、意見の提出を求めた [32]。陳肇斌論文は『内部参考』を利用し、この「通知」に対する市民などの反応を紹介している。その分析によれば、結果的に「寛大」処理方針には「理解」が示されたが、やはり「対日批判の感情」や「激しい拒絶反応」が根強かったことが明らかにされている [33]。

時はくだるが、文革中の周恩来の発言も政策評価のひとつといえる。文革当初、全国の戦犯管理所や監獄には500名ほどの国内戦犯(国民党戦犯や満洲国ならびに蒙疆自治政府戦犯)がいたが、激しい階級闘争の嵐のなか、多数の死者が出た。周恩来は状況改善のため、「撫順五七幹部学校」にいた金源(元撫順戦犯管理所長)を現場復帰させるため、「撫順戦犯管理所の政治工作は大きな成果を上げた。日本人戦犯の改造は特に最も顕著なものである」と高く評価した [34]。

かつて金源は、共産党中央による「寛大」処理方針の決定直後、その撤回を求めて北京に乗り込んだ経験を持つ。周恩来は「中央が日本人戦犯に対する寛大処理を決定したことは、20年後になって、きっとそれが正しかったことがわかるだろう」と諭したという [35]。戦犯は「生身の人間」である。「日中」講和が先送りされるなか、終戦から10年余り、最終処理の期限は迫っていた。この対日戦犯処理から16年、1972年の日中国交正常化に際して、戦犯問題は交渉の障害となるどころか、その直後に中国帰還者連絡会(帰国後に元戦犯たちが結成した「日中友好・反戦平和」を訴える団体)が訪中を果たし、「恩人」周恩来と邂逅を果たした。これは周恩来の「深謀遠慮」を裏づけるものであったと評価することもできよう。

おわりに

建国初期に実施された対日戦犯処理だが、その影響は今日にまで及んでおり、特に中国「大国化」の文脈で政策の再評価が進んでいる。東京裁判開廷70年を機に刊行された『正義的審判』の「序言」では、連合国の東京裁判やBC級戦犯裁判、中華民国政府のBC級戦犯裁判とともに、中国の瀋陽および太原での対日戦犯裁判が「一連の正義の裁判」であったと位置づけられ、戦後国際秩序構築の「原点」にあたる対日戦犯処理という歴史的偉業に共産党が参加していたと強調される [36]。これは中国が「戦後国際秩序の創造者の一員」であるとの主張を根拠づける意図があると思われる [37]。つまり、「撫順の奇蹟」とも評される建国初期中国の対日戦犯処理は、今日の習近平による「大国」外交推進の源泉として位置づけられ、新たなる評価が付与されつつある。

最後に建国初期中国の対日戦犯処理の政策過程の分析を踏まえつつ、習近平政権期の政策過程を分析ならびに考察するためのてがかりをいくつか提示したい。

まずは、「請示報告」なる文書の存在である。担当部署が起案した「請示報告」を軸に、組織横断的な「領導小組」が議論を重ね、そこで練り上げられた政策案が毛沢東や周恩来など最終決定権者に提出され、「批准」を得て実施に移される。この「政治文書」を練り上げる過程で各関係部門の合意を取りつける「文書政治」は、「中国的特質」(あるいは官僚政治的特質)として留意すべきである [38]。

これと関連して、組織横断的な実務機構である「連合弁公室」が策定した「工作計画」に基づき、各関係部門が連携しつつ担当業務を推進する、という工作のありかたも、事例や案件の特性にもよるだろうが、今日においても相当程度、当てはまるのではないかと考える。もとより「工作計画」の策定過程こそが利害衝突の場でもあり、組織過程論においては主要な分析対象である。本稿が扱った「工作計画」レベルの档案の入手は不可能に近いが、その存在を想定しつつ、政策の実施を分析することも必要な視角である。

なお、指導思想および理念の絶対性も確認しておきたい。対日戦犯処理の事例では、1955年12月28日付の「中央決定」はまったく揺るがなかった。この決定の背景には、国際主義に基づく「二分論」、伝統的人道主義に基づく捕虜寛待方針、「労働改造」思想や留保付きの「一個不殺」思想、対日「以民促官」戦略など、数多くの思想および理念、政策や方針、戦略や戦術があった。これらの共産党の「英知の結晶」から生み出された「中央決定」は絶対であり、指揮下に属する下級の組織がこれから逸脱する行動は原則的に許されない [39]。無論、人民の言動もまた然りであり、このことが建国初期中国の共産党の「領導」を保証していた。

習近平による「統一的領導の強化」を評価するためにも、各政策過程における重層的な指導思想および理念、政策や方針、戦術や戦略の体系を見極めることが不可欠なのは言うまでもない。