はじめに

漁業や水産加工業は、国際情勢の変化に敏感に反応する特質を内包している。現在、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、北方領土周辺での日本漁船の操業が困難になっているのも、この特質に起因している。

実際、2022年6月には、ロシア外務省は日本政府が「サハリン州に対する無償の技術支援の提供に関する文書への署名を遅らせ、協定に基づく支払いを「凍結」する方針をとった」として、「北方四島周辺水域における日本漁船の操業枠組み協定」[1]に基づく安全操業事業(協定の履行)を「日本側がすべての財政的な義務を果たすまで」、一時「停止」すると通告してきた[2]。

2023年1月となっても、この協定に基づく政府間協議が、「ロシア側から外交ルートを通じて、現時点では実施時期は調整できない」(野村哲郎農林水産大臣の発言)[3]とされたために進展していないことが明らかとなっており、水産庁が周辺漁業者に支援策を提示する事態に発展した。現在も漁業を対象に、ロシア側の外交的揺さぶりが続いていることがわかる。

漁業・水産加工業のなかでも、こうした国際情勢の変化に影響を受けやすいのが、沖合などで操業する漁船漁業となる。沖合漁業は境界付近で操業することもある「国境産業」であり、日本の「最前線」で経済活動を展開することから、日本と日本の周辺国との関係性が変化する際は、その影響を正面から受けることになる。

ウクライナ侵攻が発生した直後の2022年3月に為された、参議院予算委員会での金子原二郎農林水産大臣(当時)の発言は、それを端的に表していた。すなわち、ロシアと関係する水域で「過去においてちょっと入っただけで拿捕されていますので、今回、より危険が伴うということで、もうそれぞれに注意を勧告」しており、「操業については十分気を付けてくださいよと、くれぐれもやっぱりそこは自重していただかないと、一歩でも入っちゃうと向こうから逮捕されますので」と率直に発言したことは、国際情勢の変化と直結しやすい漁船漁業の特質をわかりやすく説明していた[4]。

日本の周辺には、中国、ロシアという「漁業大国」があり、また台湾も漁船漁業では世界的な存在感を示している。韓国や北朝鮮も、日本海での操業で日本との競合関係が成立している。かかる国際情勢に敏感な漁船漁業の現実を踏まえるならば、海洋秩序の構築に、日本と日本の周辺国における漁業についても検討や分析が必要になってきているといえよう。

そこで本稿では、中国の海洋進出が継続している東シナ海に注目して、日本漁業が置かれている状況などを一瞥し、日本漁業が果たしている役割や機能等を、「海洋秩序の多面的展開」との関係で考察してみたい。

Ⅰ.日本漁業の凋衰と食料安定確保上の懸念

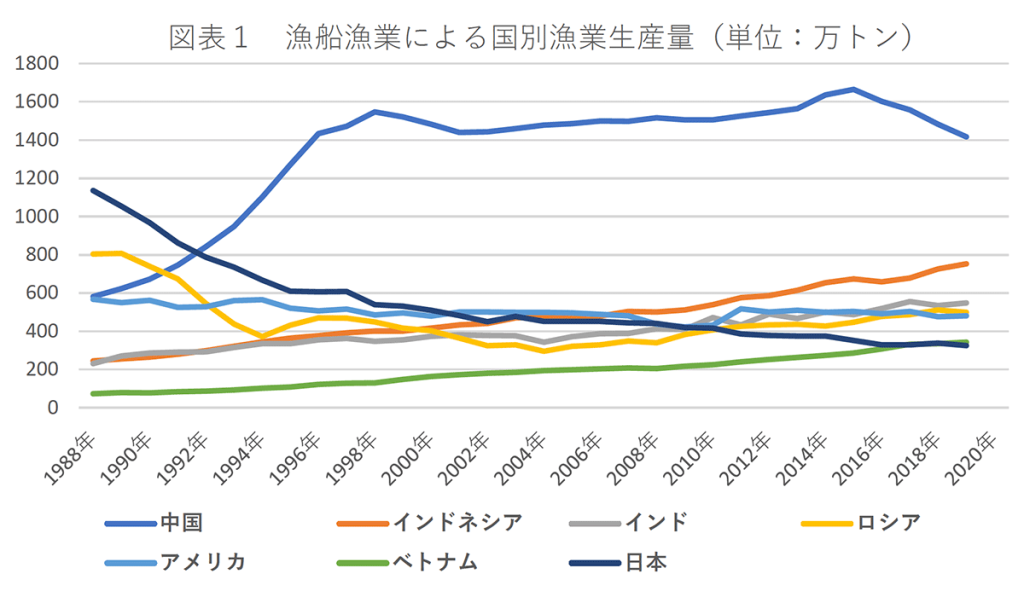

水産庁が集計したデータ[5]によると、かつて世界最大の生産量を誇った日本漁業が一貫して規模を縮小してきたことがわかる〔図表1参照〕。日本漁業の低迷が続いた背景には、200カイリ体制の確立や資源管理体制の強化で北洋漁場や公海漁場を喪失し、遠洋底びき網漁業などの主力勢の衰退があった。マイワシの豊漁などで底堅く推移していた沖合漁業も、産業特性上、避けられない資源変動の影響を受けて経営環境が厳しく、反転攻勢の機運は乏しい。

日本が低迷する一方、1980年代からの中国漁業の急拡大は顕著といえ、現在では、中国の漁船漁業による漁業生産量が日本の300万トンレベルを大きく上回る水準に達している。直近では頭打ち感がみられるものの、他国を圧倒する漁業勢力を保持していることは間違いない。

2000年頃からは、インドネシアやインドなどの新興勢力、そして伝統的漁業国であるロシアにも日本は追い抜かれていった。ベトナムの着実な拡大トレンドも確認でき、こうした新興勢力と日本の減退とのコントラストが際立つようになっている。

生産量の低迷や消費形態の変化によって、日本の水産物自給率(食用魚介類の重量ベース)は1964年度の113%をピークに低迷し、現在は50~60%で推移(2020年度確定値:57%)している[6]。日本漁業が輸出産業の一角を占めていた歴史を忘れさせるような厳しい数字となっている。

この結果、日本は国内における水産物需要を満たすため膨大な水産物を輸入するようになった。2021年度はサケ・マス類、カツオ・マグロ類、エビなどで輸入額は1兆6,099億円となった[7]。

輸入先国の第1位は中国で18.0%を占める。これにチリの9.2%、ロシアの8.6%が続く。中国に対して2,904億円もの対価を支払っているばかりか、上位3ヵ国のうち2ヵ国が日本にとって安全保障上の懸念がある国となっている現実は重い。魚介類を含む食料が国民生活に不可欠な物資であることを再認識する必要があろう。

Ⅱ.東シナ海での劣勢と新「日中漁業協定」

日本漁業の縮小は日本近海の漁場でもみられている。東シナ海や日本海の漁場では中国や韓国の漁業勢力との競合があり、オホーツク海や北方領土周辺では、突然の拿捕や臨検をいとわないロシアとの難しい関係によって操業条件が悪化した。最近では、尖閣諸島海域を中心とした東シナ海南部で台湾勢の拡大もみられ、様々な要因が重層的に積み重なって日本漁業の縮小は継続している。

なかでも、東シナ海での日本勢の衰退は、中国勢の急拡大とリンクして深刻に受け止められてきた。日本遠洋旋網漁業協同組合の資料によれば、東シナ海を主要漁場とする大中型まき網漁船団に限ってみても、1989年に64ヵ統の船団で38万6000トンを生産していたものが、2018年には20ヵ統で11万4000トンの生産に落ち込んだとするデータもある[8]。

以西底曳き網漁業はより深刻で、操業許可水域が政令で東経128度29分53秒以西と規定されているため漁場の選択肢が狭く、中国漁船との競合を避けることができず衰退した。1960年頃までは800隻ほどが出漁し35万トン程度を漁獲していたが、2020年現在は、8隻(4船団)が年間3200トン程を漁獲するにとどまっている[9]。

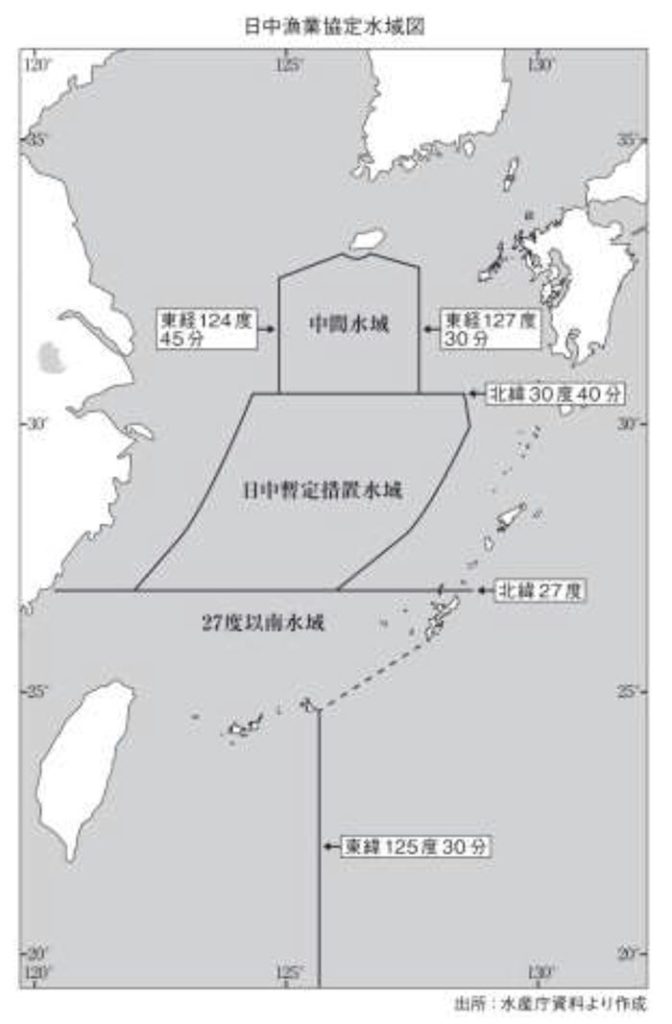

東シナ海漁場で日本漁船団が衰退した後景には、旗国主義を広範に認め、中国漁船団の拡大を容易にした新「日中漁業協定」の締結もあった。日本の漁業界からみれば、新「日中漁業協定」によって「暫定措置水域」や「中間水域」、「北緯27度以南水域」が設定され、東シナ海のほぼ全域で排他的経済水域が設定できなかった弊害は大きかったのである〔図表2参照〕。

厳しい状況は国会でも取り上げられている。2013年5月の参議院農林水産委員会では、林芳正農林水産大臣(当時)が、東シナ海の日中暫定措置水域に限った2011年の操業実績は、「日本側三万八千二百七十八トン」で、中国側の「実績は百七十万トン」となっており、「数字的には圧倒的に向こうの方が大きい」と述べている[10]。

日本政府は、現在、東シナ海の排他的経済水域の境界について「中国側が我が国の中間線にかかる主張を一切認めていない状況」[11]があるとし、その結果、日中間の合意により境界を画定する必要があるものの、「東シナ海の排他的経済水域及び大陸棚は境界が未画定」[12]になっているとする。

しかし同時に、「境界が画定されるまでの間はとりあえず中間線までの水域で主権的権利及び管轄権を国際法に従って行使」し、「我が国が我が国の領海基線から200海里までの排他的経済水域及び大陸棚の権原を有しているとの主張をすることが重要」であるとしている[13]。

新「日中漁業協定」では、そうした重要な主張が十分に反映できていないという問題が存在している。日本の漁業生産と漁船団を維持するためにも、長期的な視点をもって問題を解きほぐしていく努力が必要となっている。

図表2 「日中漁業協定」概念図(佐々木貴文『東シナ海』角川新書、2021年、41ページ)

Ⅲ.揺れる東シナ海の「国境」

東シナ海では、2000年頃から中国の海洋進出が活発化している。尖閣諸島を対象とした事案の発生も頻発しており、活動家による魚釣島への不法上陸事件や、中国海軍の艦艇や中国海警局の公船による活動もみられる。

台湾も馬英九政権下で尖閣諸島の領有権主張を強め、2012年8月には「釣魚台列島」は台湾の付属島嶼であることを前提とした「東シナ海平和イニシアチブ」を発表し、東シナ海の資源を共同開発することを提唱した。台湾と中国(香港)の「保釣活動家」が連携するような動きもみられ、尖閣諸島を巡る問題での中台連携に日本政府は懸念を持つようになった。

日台間の積み重なった懸念を払拭する方策の一つが、2013年4月の「日台民間漁業取決め」[14]の締結であった。この取決めは、「民間」としているものの、日本の「漁業主権法」(1996年、法律第76号)の施行令を改定することで機能させる、「日中漁業協定」や「日韓漁業協定」などと同様の漁業協定であった[15]。

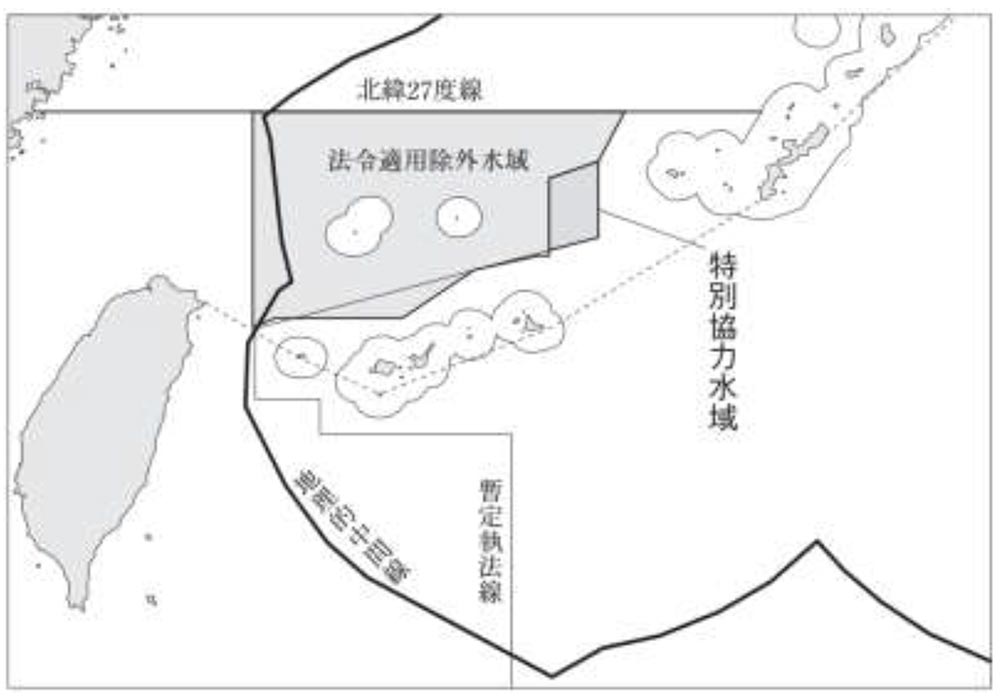

すなわち、北緯27度以南で尖閣諸島を取り囲むように設定された「法令適用除外水域」と「特別協力水域」の二つ〔図表3参照〕で、日本は「台湾の戸籍に記載されている者」に対し「漁業主権法」の第5条から第13条を適用しないこととし、許可や入漁料の納付なく「漁業、水産動植物の採捕又は探査」を認める内容となっている。

日台双方の漁船が二つの水域で、新「日中漁業協定」の「暫定措置水域」などと同じように旗国主義で操業することを可能にしており、実質的に日本の排他的経済水域(漁場)を台湾漁業者に開放する内容となっている。漁業分野で台湾側に譲歩することで、尖閣諸島を巡る問題で中台が連携することを阻止する、外交的な機能が付帯された漁業協定となっていると判断することができるのである[16]。

他方、日本の漁業者からみれば、台湾漁業者に漁場を開放する決定であり、この水域を漁場とする漁業者が多い沖縄県や宮崎県からの反発は大きかった。

例えば、沖縄県議会が全会一致で可決した「日台漁業協定締結に関する意見書」(2013年4月)では、「尖閣諸島周辺水域は、沖縄県のマグロ漁業や底魚一本釣り漁業にとって重要な漁場であることから」、「漁業水域の設定に当たっては日本側の主張する排他的経済水域の地理的中間線を基本として協議することを国に求め」たものの、それが実現されなかったとした。そして、「漁業者の安全操業と生活に大きな打撃を与える」ことから「日中漁業協定及び日台漁業協定に強く抗議し、見直しを求める」とした。

日台漁業に関する意見書で、「日中漁業協定」が引き合いにだされていることからもわかるように、東シナ海を漁場とする漁業者は、二度目の漁業権益の喪失と理解しており、インパクトが大きかった。

最近では日台取決めの「法令適用除外水域」付近で、中国が「重要軍事演習」(2022年8月)を実施した。大陸から発射されたミサイルの「落下」もあって、与那国島の漁業者は操業を停止せざるを得なかった[17]。

かかる東シナ海漁業を取り巻く状況からは、いかに排他的経済水域を守っていくかといった、日本の東シナ海権益の縮小を食い止めるための取組みが待たれていることがわかる。

図表3 「日台民間漁業取決め」概念図(濱田武士・佐々木貴文『漁業と国境』みすず書房、2020年、294ページ)

おわりに

日本漁業については、伏在する外交上の問題と共に解決すべき問題がいくつもある。漁業内部に蓄積されてきた脆弱性ともいえる慢性的な人材の不足[18]、人材を輩出してきた漁村(漁港背後集落)の疲弊[19]などはその一例であり、この部分の脆さは、漁場や権益の喪失と相まって漁船漁業をよりいっそう衰退させるリスクをはらんでいる。

日本の漁船漁業(沖合漁業と遠洋漁業)は、現在でも海面漁業生産量の5割以上を占める重要な食料供給源〔図表4参照〕となっており、この「国境産業」ともなる漁船漁業をいかに維持していくかは、安全保障上、閑却しえない課題といえる。もちろん、中国やロシアといった「漁業大国」が勢力を維持、または拡大させようとしている中では、日本近海における「海洋秩序の多面的展開」を考える上でも大切な視点となりうる。

東シナ海は、世界最大の漁船団を擁する中国漁業が今でも重視する漁場の一つとなっており、日本の主力漁業である底びき網漁業やまき網漁業に打撃を与え続けている。「日台民間漁業取決め」適用水域などでの、台湾漁船団の「北進」も見過ごせない。オホーツク海や北太平洋でも、冒頭で示したように、ロシアによる日本漁業への有名無形の圧力がウクライナ侵攻でより明確になったところである。

日本漁業としては、現状、こうした外交的要因を含んだ外部環境の悪化をすべて引き受ける余力は持ち合わせていない。「国連海洋法条約」時代にあって、排他的経済水域といった漁場の安定確保は国家の使命でもあり、個別の漁業経営体が云々することでもない。

こうした中で大切な視点といえるのが、「海洋「世論」の創生と拡大」であり、漁業についていえば、その高い公共性を再評価していこうとする環境を整えていくことになろう。

日本漁業は現在、縮小して漁業者の発する声も国民や政治に届きにくくなっている。しかし、日本漁業は国民に不可欠な食料を供給する安全保障上、不可欠な産業である。それと共に周縁の海で、すなわち島国である日本においては「国境」で産業を維持する役割も果たしている。漁村と一体となって日本の長大な沿岸域や、数々の離島といった国土の保全にも多大な貢献をしている。

今、「海洋秩序の多面的展開」を支えている日本漁業を存続させていくには、こうした高い公共性に対する国民の理解と共感が必要になっているといえよう。そして、その具体的な方策の検討と実施が待たれているといえよう。