1.文化外交の時代

二〇一八年、フランス革命記念日(フランス・ナショナルデー)の七月一四日、「ジャポニズム二〇一八:響きあう魂」という日仏国交樹立一六〇周年記念行事の開幕式典が執り行われた。日本からは河野外務大臣(当時)が、中部地方豪雨被災のために渡仏を中止せざるを得なかった安倍首相に代わって列席した。

「ジャポニズム二〇一八」では、その後、約八か月にわたり、一〇〇以上の会場で、展覧会や舞台公演の他、じつにさまざまな文化・芸術企画を実施され、来場者数は三五〇万人を記録するなど、大成功を収めた。日本文化は、伝統的な「わび・さび」や歌舞伎、狂言、能楽などの古典芸能に始まり、アニメ・DVD・ゲームにいたるサブ・カルチャーに至るまで、実に広がりが大きく、裾野が広い。「多様性」は日本文化の一つの特徴といえる。したがって、こうした記念行事においても、実に多様なイベントが目白押しとなるのはいわば当然のことといえよう。

ところで、日仏関係にかぎってみても、こうした国際文化交流は定期的に実施されている。二〇〇八年には、日仏国交一五〇周年を記念した「日本年」がフランスで祝われ、各種の文化行事が行われた。在仏日本大使館に登録されたものだけで七五八件を数えた。筆者は当時、現地の日本大使館サイドの人間として、さまざまな「日本年」関連行事を実現させるべく尽力したが、日本文化のフランスでの受け止め方はいずれも好意的であったと思う。

しかし、そうした現地の盛況ぶりを目の当たりにしつつも、私の心境は複雑であった。というのも、この種の行事は、十年に一回しか開催されない打ち上げ花火のようなものであり、外交レベルでも、日本のトータルな対外的文化戦略のなかで、きちんとした位置づけができていないという現状を痛感したからだ。

そもそも国際文化交流というのは、表向きの華やかさとは裏腹に、その本当の評価というのは難しい。そうした交流の評価枠組みをどう設定するのか、逆にいえば、そうした交流が真に成果を上げるために、日本の外交戦略のどこにどう位置づけておくべきか。そうした思考の筋道が何より重要である。いずれにせよ、「日本年」そして「ジャポニズム二〇一八」を通じて浮かび上がった日本文化の人気ぶりをいかに日本外交の追い風にしていくのか。わたしはその時以来、ずっと考えてきた。

冷戦が終結して以来、にわかに「国際文化交流」、「文化外交」あるいは「ソフトパワー」をめぐる議論がかまびすしくなった。この背景には、冷戦の終結に伴い、世界は、国際紛争を軍事的に解決することから平和的に解決の方向へと発想の転換を急速に進めたことがある。もちろん現実には、地域紛争の数は増大し、解決のめどがつかないケースも増えており、世界の不安定化が増幅されていることは否めない。にもかかわらず、ソフトパワーやパブリックディプロマシーなどが重視されるようになっているのは間違いない。

しかし、それらが意味するところは、それぞれ必ずしも明確な概念と道筋をもって語られてきたとはいいがたい。それらは多くの場合、アニメ・マンガなど日本のサブ・カルチャーの海外人気にあやかったビジネスチャンスの言いかえであったり、個人や団体の海外接触をそのまま「文化外交」と称し、自画自賛していたりするに過ぎない。そうしたケースは官民いずれにおいてもあてはまる。

そこで以下では「文化外交」や「国際文化交流」といった概念を理論的に整理し、さらに外交としての実践のあり方について考察してみたい。

2.文化外交とはなにか

まずは、「文化外交」という言葉である。これはそもそもどういった意味を持つのだろうか。というより「文化」と「外交」ははたしてどのように結びつくのであろうか。

米国の国際政治学者ジョゼフ・ナイが冷戦終結のころ、「ソフトパワー(soft power)」と称して、自国の政策を合理的計算や強制力ではなく、「魅力的な文化」などを通して他国が自発的に支持してくれる外交手段のあり方を提唱したことから、「文化外交」があらためて注目を集めるようになった。しかし文化活動そのものの成否は、イベントへの人の集まり具合や参加者の関心度などから判断がつくとしても、それがもたらした「外交的効果」については、評価が大変難しい。

たとえば「日本年」や「ジャポニズム二〇一八」といった国際文化交流の行事である。これらを外交的にはどう評価すればよいのだろうか。たしかに世界の文化的中心のひとつであるフランスで日本文化の紹介と交流が大々的に行われることは日本の広報文化活動にとって、ひとつの大きな成果であることは間違いない。一連のイベントを通して日本に関心を持つ人が増え、フランス人の間に日本文化が今まで以上に浸透するきっかけのひとつなるであろうことは確かだ。

しかし問題は、「こうした国際文化交流活動がどれほど外交に貢献しているのか」という点にある。そもそも、従来の政治や軍事が外交を牛耳っていた時代の発想からすると、経済活動や文化活動(芸術・知的交流)は外交ではない。また、そうした分野の活動が、政府のもとにすべて一括して方向付けられているわけでもない。むしろ経済活動も文化活動も、政府の思惑とは離れて独自の活動を行っている。また、それらの分野が文化・コンテンツ分野と強く結びついて利益増幅の相乗効果を上げ、文化振興に貢献しているというのか現実だ。むしろ政治や外交が経済・文化活動の普及を追認しているといってもよい。

そういえば、冷戦時代にアメリカでは「戦略文化」論争というのが隆盛をみたが、いまだに結論が出ていない。各国の国民がもつ国民性や思惟構造、あるいは国民文化が、他国との開戦にどのような影響を及ぼすのか、をめぐる論争であった。しかし、ある国の防衛・安全保障政策とその文化や政治風土の特質との因果関係は常に明らかだとは限らない。

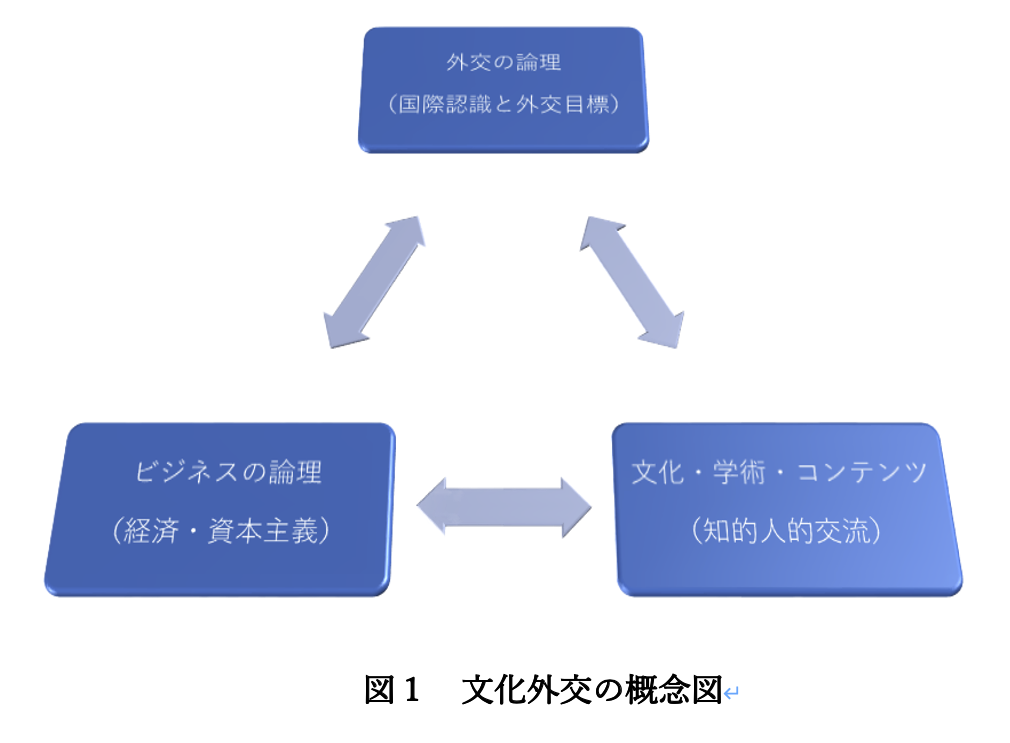

同様に、文化が外交にどれほど影響を与えうるのか、その評価をめぐる論争はこの十年ほど米欧での文化外交論やパブリックディプロマシー論の重要な論点のひとつとなっている。そこで以下では、こうした問題に取り組むための糸口として、「外交の論理」「対外文化発信(ないし国際文化交流)「資本の論理」という文化外交をめぐる三つの位相の相関関係を通じて、外交論としての「国際文化交流」や「文化外交」を考察してみたい。つまり「外交の論理」を頂点とする相関関係をここでは理念型として考えてみるということである(図1参照)。

まず、三角形の頂点としての「外交の論理」である。「外交の論理」にとって最も重要なことは、何が外交目標となっているのか、という点だ。日本の国益とは何か、その国益のために具体的にどんな目標を立てるべきか、「国際的平和・安定と繁栄」に日本外交はどのような貢献かできるのか、などと言いかえることもできる。それゆえ局面ごとの具体的目標をどのように確定していくかに応じて、ほかの二つの頂点の具体的な内容も異なってくる

たとえば、中国との関係改善を外交の目標としてみよう。たとえば、日中両国には、領土問題や歴史問題などが横たわっているが、これまでの政府のさまざまな試みにも関わらず、成果を挙げていない。この背景には相互の不信感があるとみていい。こうした不信感をどのように超克していけばいいのか、

こうした問題を考えるにあたり参考になるのが、冷戦期に欧州で展開された「東方外交(Ostpolitik)」の事例だ。六十年代後半に西ドイツは東側に接近し、経済関係を密にしていくことで東ドイツを含む東欧・ソ連との歩み寄りに成功した。そしてそのことが七十年代の緊張緩和、ひいては冷戦終結の準備をした。つまり「接近して変えていく」という外交的発想が、経済交流の中で実現した好例といえる。

これにならえば、日中関係改善という目的にとって、先ず何をすべきか。その外交的プライオリティはどこにあるのかをまず明らかにする必要がある。その作業をしないまま、さまざまな次元の取り組みがばらばらに行われていたのでは「外交目的の確定➝手段の行使➝成果の評価」という一連のプロセスの実現は難しい。そうした意味では、二国間の外交的プライオリティの確定するためには、広範で恒常的な人的交流と地道なネットワーク作りが極めて大切である。ここにわたしのいう「文化外交」の成立する土壌がある。

「文化外交」が成立するためには、基本的にはまず発信に値する、あるいは海外で受け入れられるだけの国民文化の存在が前提となる。それはその国の評価やイメージと大いに関わってくる。また国際的に十分な信用や評価を得ていない国の場合には、とにもかくにもその国を「知ってもらうこと」、つまり固有の歴史・伝統文化の宣伝から始まる。後述する「教育文化広報」が必要になる。

さらに文化外交には「資本の論理」がからんでくる。文化交流は、当然ビジネスにも利用されるからだ。しかし文化ビジネスは経済分野の中でも特殊な分野である。コストパフォーマンス(費用対効果)の判断しにくい領域だ。日本では瀬戸物の緩衝材としての紙切れに過ぎない浮世絵版画がフランスで価値を認められた例はその典型的な例である。文化ビジネスの場合には商品価値は主観的な価値観に大きく左右される。国際交易面での文化財、コンテンツ財の性格付けは容易ではない。利便性を商品価値の基礎におく工業製品とは異なっている。

したがって、後述のとおり、ジャポニズムが異国情緒や物珍しさだけを売り物にしていたかぎり、いずれ賞味期限が切れたのも当然だった。飽きられたらそれまでのことだった。またそれは国のイメージとも密接につながっていた。第一次世界大戦後日本が国際社会で存在感を強めたのはよかったのだが、次第にアジアの植民地帝国主義として米欧諸国との競争関係を強めていく中で、そのイメージを悪化させた。

しかし日本のイメージが国際的に好転した場合には当然文化・コンテンツ産業は発展する。日本が経済・技術大国としてソニー・ホンダ・トヨタなど発展した技術工業国として、また唯一の被爆国、そして「ヒバク(被爆)」地、「ヒロシマ」「ナガサキ」の知名度が広がる中で平和国家としてのイメージが拡大した結果、日本の「国家ブランド化」はよい方向に拡大した。そうした中で、国際交流基金が世界中に挨拶代わりとして撒いた「生け花カレンダー」はそのイメージの普及に大きな役割を果たしたといわれる。最近のサブ・カルチャーを含めた日本ブームや「クール・ジャパン」もそのひとつだ。日本はいわば文化後進国から文化先進国になったのである。世界で認められ、世界のトレンドを形成し、リードできるだけの文化的に高い評価を得る国となったのである。

3.文化外交の定義

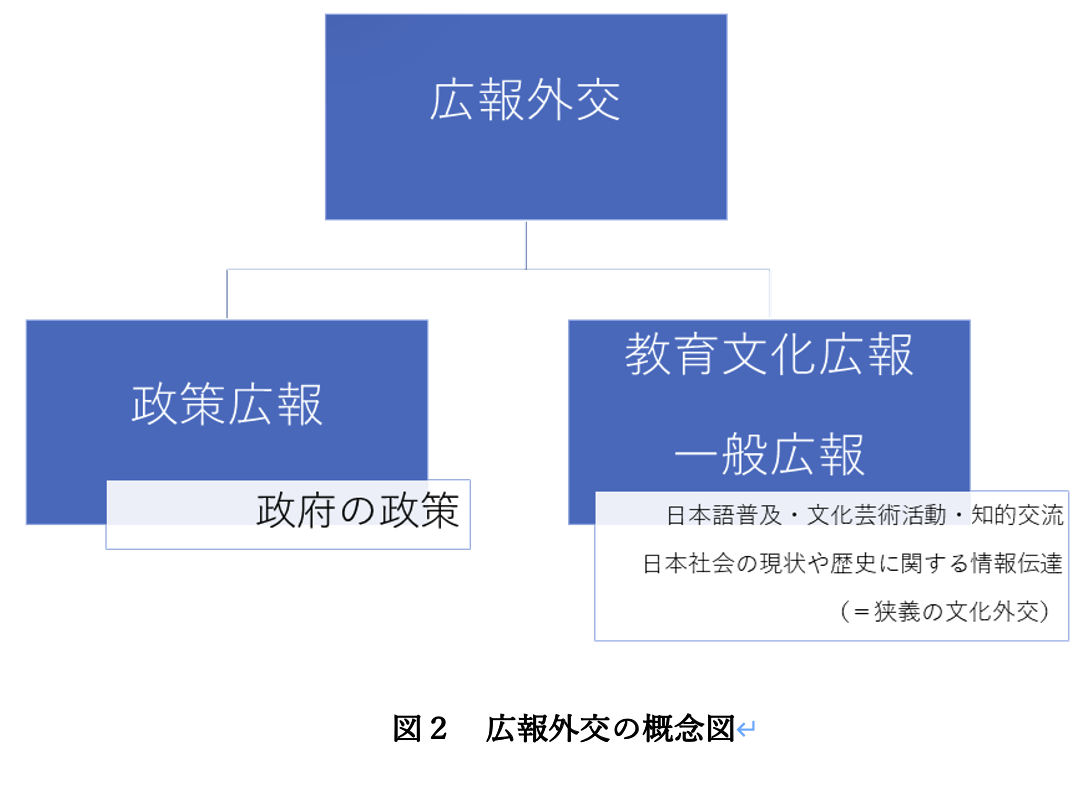

それでは国際文化交流や文化活動は、外交活動の中でどのように位置づけたらよいのであろうか。日本の場合、広報外交、つまり外交の現場での広報活動を、「政策広報」と「教育・文化広報(一般広報)」に区別している。

「政策広報」の役割は、政府の政策を広く海外に周知し、その好意的な理解を促すことが目的である。対して「教育・文化広報」は、「政策広報」の下支えとして、日常的な日本理解を普及させることが目的である。たとえば、「政策広報」においては、政府の展開する政策や統計上の数字が外国の政府や国民に伝わっているとしてもそれがどのように理解されているのか、ということが大変重要なポイントとなる。つまり好意的に受け取られているのか、日本の政策を支持してもらえるのか。そうした評価を簡単に数字で表すことは難しいが、日ごろから日本についての理解度を高め、しかも好感してもらうことは大変重要なことである。

幸い、一連の定期的世論調査や国家ブランド指数などでは日本に対する海外でのイメージは良好である[1]。こうした傾向をいかにして日本の外交政策に対する支持につなげていくのか。それが文化外交であると筆者は考える。つまり政府による明示的・暗示的政策目標の実現を前提に長期的視野から日常的な文化教育広報を行うことが文化外交である。「外交」と呼ぶからには、単なる個人・団体レベルの国際文化交流・人的交流や企業の国際接触とは区別して考えたほうがよいだろう。

その意味では政府の政策的意図を汲んだ対外的文化活動を狭い意味での「文化外交」と呼ぶことができる。しかしそこには政治・外交政策との結びつきがどうしても不可避である。文化外交の最大の論点はそこにある。広報活動は「宣伝外交(プロパガンダ)」であることにかわりはないからだ。しかし行き過ぎは危険である。過ちや反社会、反民主的な行為を正当化する手段として用いられてはならない。かつてナチスがナチスの正統化の宣伝のためにベルリンオリンピックや映画を利用し、冷戦時代にはソ連が社会主義の優越を誇張し、客観性を度外視して世界に宣伝したときの例がそれである。そして今日中国で文化外交というときに、その意味はやはりプロパガンダ的要素が強い。そこには嘘や誇張も含めた政策広報が政治最優先の意識と結びついているからだ。後述するように文化と政治の問題がある。

いずれにせよ、日本外交における文化の占める役割は次第に大きくなっている。外交の原点は外交官同士の「対話」である。それは煎じ詰めれば人と人の接触だ。言葉や意見が交わされることは、異なった文化や価値観の交換である。かのクラウゼヴィッツは交渉・政治の失敗の先にあるのが、戦争だと指摘した。だとすれば、意見や価値交換という意味での文化交流は外交の第一歩だ。突き詰めていえば、真の外交とは「文化外交」であるという言い方もできる。

4.ジャポニズム――日本の文化外交前史

ところで、文化の海外輸出が即「文化外交」というわけではない。しかし、文化の海外輸出とその国際的な評価は「文化外交」の重要な下地になることは間違いない。実のところ、日本の文化輸出の歴史は近代以前にまでさかのぼる。そして日本文化を評価したのはフランスであった。

もともと日本文化が西欧諸国に入っていったきっかけは、明の衰退によって、それまで欧州に流れていた中国産の陶磁器の代わり、一七世紀半ば以後、日本の陶磁器が輸出されたことだった。「古伊万里」「色鍋島」「柿右衛門」などの作品が生み出されたころである。一六五二年から一六八三年までの三十年間に約百九十万個の磁器が日本からヨーロッパに送り出されたといわれる。日本文化の輸出はなにも浮世絵に始まったのではない。

しかし、ジャポニスムという新しい芸術分野の誕生は、フランスで浮世絵に高い美術的評価が与えられたのがきっかけとなった。それは「ジャポニスム」の名付け親といわれるフランスの版画家フェリクス・ブラックモンが輸入された陶器の包み箱の詰め物に使われていた「北斎漫画」の高い芸術性に驚愕したことに始まる。それは一八五六年のことであった。

一八五一年にはゴンクール兄弟が『一八〇〇某年』で日本の美術品に飾られたサロンを描いている。第二帝政期に入った頃には、ちょっとした日本ブームが起こっていた。一八六七年パリ万国博覧会のときにはすでに熱狂的な日本ファンがいたことが記録に残っている。

よく知られているように、日本の浮世絵は印象派の一連の画家たちによって高い評価を受け、世界に知られるようになった。エドワール・マネの「エミール・ゾラの肖像」の背景には日本の屏風が描かれている(一八六八年)。クロード・モネは第二回印象派展に「ラ・ジャポネーズ」を出典、ドガやゴーギャン、ロートレックなども日本の美術に影響を受けた。日本の美術商林忠正の働きかけで、ゴンクールは『北斎』『歌麿』(一八八一年)を出版した。この第一の日本ブームの時期は、浮世絵を代表にした美術品の評価を得た時期だった。

画商であり評論家、雑誌記者であったジークフリート・ビングは一八八八年から九一年にかけて仏・英・独語で、カラー図版を多数掲載した『芸術の日本(Le Japon artistique)』という贅沢な雑誌を発行した。浮世絵、金工、陶器から建築、歌舞伎にいたるまでの多様なジャンルを紹介した。日本を総合芸術のお手本としてゴッホを始め多くの芸術家に影響を与えた。この雑誌の命名が『日本の芸術』ではなく、『芸術(的)の日本』であることには意味があった。つまり日本人の生活全体を「芸術的」と見る、高い評価が日本自体に与えられていたのである。ジャポニズムはその後絵画ではナビ派、多色刷りの室内装飾としての版画、ポスター、アールヌーヴォーの陶器や建築にも影響を与えたといわれる。

日本の美術・工芸品が米欧に輸出された。英国総領事ラザフォード・オールコックやその後在日英公使となったアーネスト・サトウらは大量の美術品をイギリスに持ち帰り、お雇い米国人エドワード・モースは四〇〇〇点もの陶器を、エドアルド・キヨソーネは、肉筆浮世絵、版画、仏画、漆器、陶磁器、能面など一五〇〇〇点をイタリアに持ち帰った。フランスのアンリ・セルヌッスキ(Henri Cernuschi)とテオドール・デュレ(Theodore Duret)らは日本美術品の買い付けのために来日した。他方で、日仏文化交流の曙時代に貢献したのが、林忠正だった。一八七八年パリ万博のために渡仏、その後美術商会を設立して、フランスの知識人などとも交流を深め、日本文化の理解に尽力した。林が浮世絵を大量に売りさばいた話はつとに有名だ。俳諧の翻訳や日本人を題材にした小説まで出版された。一九世紀末には日仏混血の女性作家が人気を博したこともった。

いずれにせよ、一般にジャポニスムと呼ばれた日本ブームは、第一次大戦前後、遅くとも第二次大戦前までには終了したと言われる。日本が近代化に成功し、日露戦争や第一次世界大戦を経て、アジアの強国に変身していく中で、対日イメージは変化していった。戦争の足音が近づく中で、当初のジャポニズムがもった素朴さの中の巧みさと、アジア的な異国情緒を宿した柔軟な美意識を背景とする日本のイメージはより近代的で西欧化されたものとなっていった。それにつれて欧米人にはアグレッシブな日本イメージへと変化していき、人気を失っていったとみられている。ジャポニスムと呼ばれた東洋趣味の新鮮さも賞味期限が切れたのである。

5.近代日本の文化外交

このように考えていくと、幕末・明治期に始まった「ジャポニズム」はかならずしも日本政府が事前に準備した「文化外交」とはいえない。すでに述べたようにその出発点はフランスやヨーロッパでその価値が創造されたところから始まり、それがブームになった結果政府や資本がそれに便乗する形となったといったほうがよい。

むしろ私が日本の主体的な「文化外交」の出発点として注目したいのは、幕府あるいは明治の新政府下で展開された「万博外交」である。

一八六二年の第二回ロンドン博覧会に幕府は、竹内下野守保徳・使節団の一行、三十八人を派遣した。博覧会を見学した一行が、駐日公使ラザフォード・オールコックが日本で収集した漆器、陶器、刀剣などが展示されるのを見て驚いたという記録が残っている。これが、日本人が万国博覧会を経験した最初である。六七年パリ博覧会には徳川慶喜の弟、昭武を代表とする使節団が正式に派遣された。パリの会場には陶器、漆器、金細工、甲冑刀槍、浮世絵、名所図巻、和紙、材木、鉱物にいたる日本中の特産物が出品されていた。

明治新政府の下では明治六(一八七三)年にはウィーンでの万国博覧会に参加した。全国から陶磁器や織物などの美術工芸品を中心に名古屋城の金の鯱鉾や鎌倉の大仏を模した張りぼての大仏、五重塔の模型、大太鼓や大提灯などを出品、大工も送りこみ、会場内には神社と日本庭園を組み合わせたパビリオンを設置した(松村正義『国際交流史』地人館、二〇〇二年、二八頁)。八九年にはエッフェル塔が設立された第四回パリ万国博覧会にも日本は参加し、会場となったトロカデロ宮殿の庭に日本パビリオンが建設され、茶屋までできて大賑わいであった。こうした展示スタイルの基本は今でも変わっていない。

それ以後も明治政府は、七五年メルボルン、七六年フィラデルフィア、七八年パリ、七九年シドニー、八〇年ベルリン、八一年アトランタ、八二年トリエステ、八三年アムステルダム、八四年サンクト・ペテルスブルグ、八五年ニュルンベルグ、八八年バルセロナ、八九年ハンブルグ、九三年シカゴ、一九〇〇年パリ、〇一年グラスゴー、〇二年仏領ハノイなどの万博に日本は出展した。八九年のパリ万国博のときには芸術・文学・科学・経済・社会についての国際会議が開催されたが、その後万国博のときに並行して国際会議を開催することが恒例化された。九三年のシカゴ博覧会のときには同時並行して世界宗教会議が開かれている。日本からは、神道から実行教管長、仏教から真言宗中僧正、天台宗少僧正、臨済宗管長、真宗・禅宗・キリスト教の代表者が参加している。知的交流のスタートだ。

一連の万博への参加は米欧中心の国際社会への新参者としての存在感を示すための対外発信・交流という「文化後進国」の一般教育広報活動の一環であったが、同時に日本が米欧列強各国と締結した不平等条約の改正に明治政府の目標はあった。つまり日本は列強の植民地ではなく、きちんとした文化を持ち、近代化された国、米欧列強と対等な関係を結びうる国であることを内外に広報する必要があった。その意味ではこの時代の対外文化活動は政策広報としっかりと結びついていた。その意図は日露戦争を経て、条約改正にいたる日本外交の道のりの中で一応達成されたといえるであろう。

ところで、この時期の政策広報は、メディアも使って活発に行われていた。当時もっとも活発に用いられた手段は外国の新聞に日本関連の記事を書かせて宣伝させることであった。条約改正を悲願とする明治政府の下で寺島宗則外務卿は「籠絡外交(ロビー外交)」を展開し、井上薫外務卿の時代の極端な欧化政策は有名であるが、彼は外国人のジャーナリストや有力者を味方につけて英語新聞などに親日的な記事を書かせた。当時こうした活動を「外国新聞操縦」と呼んだ。日露戦争の前に戦争の正統性を理解してもらうために欧米の新聞などで日本支持の記事を書かせる働きかけがなされた。それはシティーで戦費調達のための国債の多額の売却につながった成功例として後世に語り継がれている。

このように文化外交と政治は切り離せない。とくに日本の文化外交政策は第一次世界大戦後、アジア地域への海外進出手段の一助となった。大戦以後、国際連盟常任理事国として五大国の一員となった日本は、一九三四年に戦後の国際交流基金の前身である国際文化振興会を設立した。同じ年にはブリティッシュ・カウンセルも設立された。この分野で日本は決して世界に遅れをとっていたわけではなかった。その後対外文化政策は植民地主義の同化政策へと変貌して行った。その代表例が有名な満映による国策映画の製作などであった。

ちなみに日本で最初に公式に文化外交という言葉を使ったのは戦前イタリア大使時代の吉田茂といわれている。国際連盟事務次長、駐イタリア・フランス大使を杉村陽太郎は一九四〇年に予定されていた「幻の東京オリンピック」開催決定のために嘉納治五郎とムッソリーニの会談を用意した外交官だが、彼は「スポーツ外交」という言葉を最初に使った人でもある。

6.戦後日本の文化外交

このように戦争と結びついた広報文化外交は、第二次世界大戦の敗戦という痛恨の歴史的経験を通して戦後の日本外交の大きな反省材料となった。

したがって戦後の日本外交は積極的に対外発信しないことから始まった。対外発信、つまり日本の主体的外交姿勢を明らかにしないことこそ、アジアの安全保障に貢献するものだという認識があったからだ。その後対外発信するようになっても、対外文化活動は政治とは切り離して、非政府的な活動としての国際交流活動と捉えるべきであるという見方が強くなった。

しかしいつまでも対外発信が控え気味のままでよいわけはなかった。一九七〇年代初頭、復興した日本経済は高度経済成長を通して米欧先進国との競争関係を強めていった。

幕末・明治期に始まった「ジャポニズム」は、現地の一般大衆の間に広く日本への関心と理解が浸透したわけではなかった。日本が真にヨーロッパで存在感を示し始めるのは、戦後七〇年代以後、日本が自由主義世界で経済力第二位にのぼりつめ、またハイテク先進国と自他ともに認められるようになって以降のことである。これは、「日本」が、もはやかつてのジャポニズムに見られた一部の知識人の異国趣味の対象としてではなく、電化製品や自動車などを通して彼らの日常生活に入り込んだ明確な「実在」として姿を現したことを示している。

ただ、高度経済成長を成し遂げた日本は、欧米人にはアグレッシブに映ることが多かった。産業の急成長で蔓延する公害、「ウサギ小屋」のような小さな家に住む働き者、ホンダのバイクに乗って眉を怒らせたビジネス戦士、というカリカチュア化された日本のイメージは、好戦的と見られた日本人のメンタリティーとも重なりなかなか解けなかった。日本のマンガでさえ、当初は粗雑で暴力的なイメージをもって受け止められたわけだが、その背景にはそうした欧米人の日本に対するネガティブな意識があった。

また、日本経済の急速な拡大は、アジアに進出した戦前の日本の侵略的イメージに重なった。とくに日本の出超による日米経済摩擦は当時大きな問題となっていた。そうした批判を克服するため、海外で「平和国家、日本」を理解してもらうために一九七二年に設立されたのが国際交流基金だった。

したがって国際交流基金の活動は、政治とは距離を置くことを暗黙の了解とした。政治・思想的価値からは中立的な日本文化の紹介や国際親善交流を中心的な活動領域としたが、生け花カレンダーはそうした目的を象徴するものだった。政府・外務省からも独立した団体として管理運営されてきたのもそういう意味があった。

それが次第にポジティブな日本見直し論に変わっていったのは、エズラ・ボーゲルの『ジャパン・アズ・ナンバーワン』や日本的生産様式の再評価などを通してであった。フランスでは「レギュラシオン派」と呼ばれる「六八年世代」(高度経済成長下の産学共同体的な社会構造や硬直化した官僚主義への抗議活動の世代)の経済学者たちが日本の生産様式、とくにトヨタ自動車の生産方式に見られる効率性の追求や労使一体となった経営方式などを高く評価したからだ。

こうして日本の社会経済発展と結びついた新たなポジティブな対日イメージが次第につくられていった。いわば従来のステレオタイプの日本人像に変化が見られるようになった。それが八十年代以降の傾向となった。

家電・バイク・自動車・ビデオなどの分野ではホンダ・トヨタ・日産・ソニー・パナソニックなどの日本企業は世界的に知られるようになった。侘び・寂びに代表される、それまでの「伝統的な日本文化」だけではなく、経済・技術大国としての新しい日本の顔であった。身近な生活に密着した広範な分野での日本の存在感である。

その延長上に、七〇年代末から日本のアニメやマンガを口火として任天堂に代表されるゲームソフト・DVDなどのコンテンツ分野での商品販路の拡大があった。同時に、それは日本のポップ・カルチャーの浸透であり、広い意味での日本文化・社会の関心層の拡大につながった。

こうした流れを象徴するのが、日本文化に関するイベントとしては世界最大といってもよい「ジャパンエキスポ」だ。日本ポップ・カルチャーに心酔するフランスの三人の青年が二〇〇〇年に第一回目を開催し、その後毎年初夏にパリ郊外のヴィルパントで開催される日本のポップ・カルチャーの祭典だ。三日間で二〇万人以上の来訪者数を誇り、参加者の三分の一以上がコスプレのいでたちで現れる。コスプレショー日本のアイドル系のタレントや歌手なども招待され、マンガ・アニメ・DVDなどのブースが広い会場にひしめく。AKB48が今から十年程前に招待され、その勢いで日本でもブレークしたというのが関係者の見方だ。

今では日本に対する関心と理解は、かつてのように一部の海外経験の豊富な高位の職にある人々や有識者に限らない。異国情緒趣味を超えて、伝統文化を背景としつつも近代的な文化・社会の建設に成功した国家の例としての日本のイメージが定着している。とくに、若い世代に日本への関心が拡大したのが特徴である。

そして彼らにとって、日本のイメージはかつての戦争体験を経た世代のイメージとも、高度経済成長の時代のネガティブなイメージとも異なっている。マンガなどを通して、彼らにとって、日本人は平和で、近代化された多様な側面を持つ新しい社会のイメージがある。繊細で、細かい愛情や感性を持った国民として肯定的に受け入れられているのである。

しかし冷戦終結後、世界の国々は価値の交流としての文化外交・パブリックディプロマシーに力を入れている。軍事から文化発信へという関心は世界的潮流だ。Jポップの海外の浸透を横目で睨みながらKポップとコンテンツ産業の海外進出を国家戦略としていち早く取り組んだ韓国、「クールブリタニカ」を提唱したイギリス、文化大国といわれるフランスでも省庁の大再編、その後の総合的な国際交流海外施設「フランス院(Institut France)」を設立して総合文化外交戦略を模索している。

7.新段階の日本の文化外交

そろそろ議論を結んでいくことにしよう。

先述のように冷戦終結後、ジョゼフ・ナイは対外的な文化活動を外交と結び付けて「ソフトパワー」という用語を提唱したが、筆者は、ソフトパワーとは「よいイメージをメッセージとして伝えること」だと考える。合理的計算や強制力を手段としないということは、結局そういう意味だ。その点では日本は有利な立場にある。ソフトパワーの時代にあって、国家戦略と結びついた形での文化外交の活性化は日本でも不可欠であろう。

BBCワールドサービスが二〇〇五年から二〇一四年にかけて、また二〇一七年に実施した世界世論調査「世界に良い影響を与えている国」のランキングで、日本は二〇〇六年一一月から翌年一月にかけて行った調査(二七カ国の人々が世界の一三カ国(二〇一〇年は一七カ国))では、日本は五四パーセントでカナダと同率で最も高かった。ついでEU、フランスまでが五〇パーセント以上であった。日本に対する肯定的な評価では、二〇〇八年に五位、〇九年に二位、一〇年には第三位(五七%)、一四年には第五位(四九%)、一七年も第三位(五六%)を記録し、常に高い評価を得ている。

イメージが支配的なポストモダン社会においては他国と明確に差別化された国家イメージは影響力の源になる。消費者が商品に対してブランドと言う形で抱くイメージと同様なものとして、外部世界がある国に対してもつイメージを「ブランド国家」と呼ばれる(ピーター=ヴァン・ハム)。

「国家ブランド」の概念を提唱し、イギリス外務省広報顧問を務めたサイモン・アンフォルトは「国家ブランド指数(National Brand Index)」を毎年発表している。

注釈 「これは世界五十カ国・地域について人々がそれぞれの国について抱くイメージを、①輸出、②ガバナンス、③文化、④人、⑤観光、⑥移住・投資の各項目・分野(指標)について調査し、各国のブランドを数値化した調査である。それぞれの指標についての質問の答えを、評価が「最低」の場合=1、「最高」の場合=7という数値を与え、集計し、平均したものを国家ブランド指数として数値化する。各国約千人規模で、二十カ国で実施する。

これによると、二〇〇八年はドイツが第一位、以下フランス、英国、カナダと続き日本は第五位だった。日本は輸出指数では世界第五位、ガバナンス指数は一七位、文化・人・観光では八位、移民・投資指数は一〇位と言う結果が出ている。上位二〇カ国には欧州・北米および日本というOECD加盟国が選ばれており、国家ブランドの強さが経済力と無関係ではないことを示している。日本は二〇一一年以後六位以下に落ち、二〇一六年には七位(アメリカ一位、ドイツ二位、イギリス三位、カナダ四位)だったが、二〇一七年には四位となり、二〇一一年以来のトップ五に返り咲いた(ドイツ一位、フランス二位、イギリス三位、カナダと日本が四位)。とくに輸出指数でトップの評価を得た。観光や人の指数でも評価を高め、安定したブランド力と言ってよい。

日本政府がソフトパワーとしての文化外交に力を入れ始めたのは、二〇〇五年七月小泉首相が設置した「文化外交の推進に関する懇親会」の報告書の中で、日本の文化や社会モデルを「二一世紀型クール」として提示したあたりからである。伝統文化や現代文化を含む多様な日本文化を世界に発信する方向性を示した。二〇一三年にも「広報文化外交の制度的あり方に関する有識者懇談会」など多様な会合を開催している。外務省では文化交流・海外広報課とは別に広報文外交戦略課を設立し、体系的な海外広報文化活動に二〇一〇年以後力を入れている。二〇一七年にロサンゼルス、サンパウロ、ロンドンで立ち上げた多角的日本文化発信拠点であるジャパン・ハウスの試みもある

二〇〇九年三月には内閣府・知的財産戦略本部のコンテンツ・日本ブランド専門調査会は「日本ブランド戦略」を発表。アニメ・ゲームのコンテンツ、食、ファッションなどを「ソフトパワー産業」と位置づけて「日本ブランド」として戦略的に創造・発信することを明らかにした(創造力の強化・発信力の強化・体制の構築)。

日本の場合、文化広報活動として先行したのは観光立国を目指した動きであった。二〇〇二年一二月の国土交通省「グローバル観光戦略」や、二〇一〇年に訪日外国人旅行者数一千万人にする方針を示した小泉首相の施政方針演説(二〇〇三年一月)を皮切りに、観光立国懇談会報告書(二〇〇三年四月)、観光立国関係閣僚会議「観光立国行動計画」(二〇〇三年六月)、観光立国推進戦略会議報告書(二〇〇四年一一月)などが相次いでまとめられた。二〇〇四年にはVisit Japan Campaign実施本部が設置された。Youkoso Japanキャンペーンはその代表である。

そうした中で、法的に整備としては、観光立国推進基本法(二〇〇六年一二月)、観光立国推進基本計画(二〇〇七年六月)が制定され、二〇〇八年一〇月には国土交通省の外局として観光庁が設置された。その後六〇〇~八〇〇万人台で推移していた来日観光客の数は二〇一三年に一気に一〇三六万人に達してから一四年には一三四一万人、一五年には一九七四万人、と急速に増加し、二〇一六年には二四〇四万人にまでなった。二〇二〇年訪日外国人旅行者数四〇〇〇万人を目指している。

8.提言:日本の国家ブランド強化にむけて

筆者は今後の日本の文化外交を考える上で重要な要素は四つあると思う。

その第一に「概念化」である。文化外交の基本には日本文化の目的や性格をいかに概念化して伝えていくのか。それは日本のイメージをより明確にするということだ。少し通俗的な表現になるが、親しみやすく、インパクトのある一種の「キャッチコピー」である。インパクトがあるということは他の国と比べて比較優位性の高い特徴、ポジティブな意味で世界的に評価される特質を物語る的確な表現である。

美しくて、清潔で、伝統と歴史的な文化、さらに具体的な表現として「和」「柔軟さ」「巧」「思いやり」「奥ゆかしさ」「おもてなし」など、しばしば日本的な美徳として挙げられる。しかし程度の違いや表現の仕方の違いはあっても、そうした感情はどの文化にもあるものである。

外国文化は時間とともに普遍化され、飽きられる。いずれ今日本固有のものとして賞賛されている多くの特徴は一般化・普遍化される。問題はその後である。かつてのジャポニズムが命脈を失ったのは、日本の国際的立場からだけではなく、それを継続させ発展させる努力がなかったからであった。このことは現在のクール・ジャパンをはじめ日本ブームに、いずれ賞味期限が来ることは十分に予想されるからである。その意味では日本の文化外交の目指すもの、外交目標としての対外イメージをどのように説明し、その将来の発展の見通しや方向性をあらかじめ考えておくことである。漠然とした情緒的な日本礼賛論で済ませてはならない。

新しい文化的価値観の創造が必要だ。国際交流基金文化交流研究委員会が二〇一〇年二月に発表した「二一世紀、新しい文化交流を」という報告書は、「新しい国際社会の構成原理としての文化」の重要性と、国際公共財としての新しい文化の創造の必要性を指摘した。そして「クール・ジャパン」の次には、「優しい日本の社会と文化」=「ウォーム・ジャパン」を提唱する。それは農漁村文化、生活文化、生命の思想、価値観、知恵、思いやり、たたずまい、自然観、死生観など、ある種「癒しの文化」であると、この報告書は指摘する。

筆者自身は、今後の日本文化のイメージは、「made in Japan」という言葉で表される巧みさや機能性に富み軽量だが丈夫な日本製品の特徴と重なっていく方向が良いのではないかと思う。こうした特徴を持つ比較優位の分野の日本製品を言葉の概念と結び付けて世界に発信していくことだ。視覚的には民芸に代表される「用の美」「質素・簡素の美徳」「安定感」などではないかと考えている。

第二に「コンテクスト」である。対外文化活動を概念化し、その外交目標やそのための発想を明確にしたからそれで理解してもらえるのか、というとそう簡単ではない。どのようなタイミングで、どのような状況で発信が行われるのかということは重要だ。わたしはそれを「文脈化・関連付けcontextualization」と呼びたい。

つまり文化財や文化活動がどれほど重要な意味を持つのかということを説明するストーリー作り(物語化)である。いわば受け入れの基礎となる土台作りである。たとえば『ドラえもん』はアジアでは大変な人気だが、ヨーロッパでは人気はない。アジアでは子供の成長物語として受け止められるのに対し、ヨーロッパでは単なるわがままな甘えっ子の話として片付けられてしまうからだ。これは家族の中での子供に対する見方や教育観の違いである。

逆に『ヴェルサイユのバラ』は、「女性のヒロイン」の奇抜性や女性の強い変身願望に訴えるところがあり、「少女マンガ(コミック)」というそれまで米欧になかった新しい分野を開拓した。内閣府・知的財産戦略本部も広報冊子「面影」などで、地震・風水害などの天災の国なので死生観が違う点に注目し、日本の神話や故事を利用した日本紹介に力を入れているが、自然観からくる物語は説得力がある。物語化の例である。

第三に「継続性」である。「ジャポニスム二〇一八」q、周年事業としては二〇〇八年の外交一五〇周年事業にまでさかのぼる。十年に一回の事業である。外務省や国際交流基金に前回の事業にかかわった人材がかろうじて残っていたが、十年に一回の事業では継続性は薄れていく。培った「KNOW HOW」は引き継がれないことも多々ある。せめて三年に一回の「トリエンナーレ」を実施する必要があるだろう。この議論をすると、すぐに出てくるのが予算の問題だ。しかしパリをはじめとして世界の主だった国では、幸いなことに日本文化についての理解はかなり広まっている。また世界の多くの首都では日本の企業もかなり進出している。外務省が中心となって音頭取りをすれば、年間を通してとまでは言えないが、数週間単位でイベントを集中化することで周年行事は可能だ。あるいは各国の在外日本商工会議所などと提携して資金調達と主催企業の公募などできる体制を模索できるのではないか。それこそ在外活動としての文化外交の一環であろう。

第四に「ネットワークの拡大」である。ネットワークはビジネスだけでなく、とくに人の交流、知的交流の活性化でもある。国際交流基金や外交官の職位に国際交流・文化担当専門官を養成することである。そのためにはそうした専門官に学位取得の機会を増やし、それぞれの地域での在職期間を長期化することだ。専門分野での学識・人脈づくりが、なにより重要だが、それに加えて、すでに述べたように文化外交は外交の原点としての個人の「対話」がとても重要であるから、赴任地の社会に深く根付いていくことが重要だ。その意味では赴任期間を長期化することも不可欠である。