はじめに

海の新しい国際秩序について、シーレーンの確立と安全性の確保や領海や排他的経済水域での開発と海洋汚染の防止ならびにそれらの管理監督については、国防と経済の両面からその重要性と緊急性は誰もが認めるものであろうが、これらの議論については他の専門家の方にお願いすることとし、ここでは人類の共通資源としての海の生態系サービスとそれを支える海洋生態系の保全について、今何が必要であるか、現状の問題点を指摘しながら考察してみたい。特に、海域のみならず生態系サービスの持続的利用と共に広く議論され、また世界的な課題となっている生物多様性の維持と今後の人口増加[1]による食料不足を前提[2]とした水産資源の持続的利用に焦点を当ててみることにする。

生物多様性保全と海洋生態系

1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(地球サミット)での議論を受けて、生物多様性条約が1993年に発効した。この条約発効以降、生物多様性の保全は、議論の注目度は社会情勢によって変化しつつも、常に世界的課題として様々な場面で議論されてきている。もっとも生物種の絶滅や数の減少について議論されたのは、地球サミットが最初というわけではない。1972年の国連人間環境会議においては、主にアフリカの動植物の密輸や乱獲による多くの種の絶滅危機が問題視され、その後の「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」いわゆるワシントン条約(CITES)の締結につながった。また、1975年には都市開発や水利用による湿地の減少とそれに伴う水鳥の減少が問題視され、ラムサール条約が1975年に発効している。これらの議論を通じて、人間活動による野生動植物種の絶滅回避については、その重要性は広く認知されているものと思われる。

一方で、CITESに始まる乱獲(過剰利用のことであり、無秩序な利用は意味しない)や密猟が野生種の絶滅をもたらすという危機の構図の浸透は、兎にも角にも、現存の生物量を把握し、その利用制限を強化すること(規制の強化)が、絶滅の危機回避には不可欠であるという強いメッセージを植え付け、もう一つの生物種の保護に重要な生息環境の保全に関しての関心を弱めてしまった側面があることは残念である。この点は、特に多産多死型の生存戦略をとる多くの海洋生物にとっては、不幸であったと言わざるを得ない。1995年に国連食糧農業機関(FAO)が持続的漁業のための指針として発表した「責任ある漁業の行動規範」においても、その中心は資源管理(資源量の把握と漁獲可能量の推定、その上での漁業規制)であり、環境保全についての注意事項は限られている。

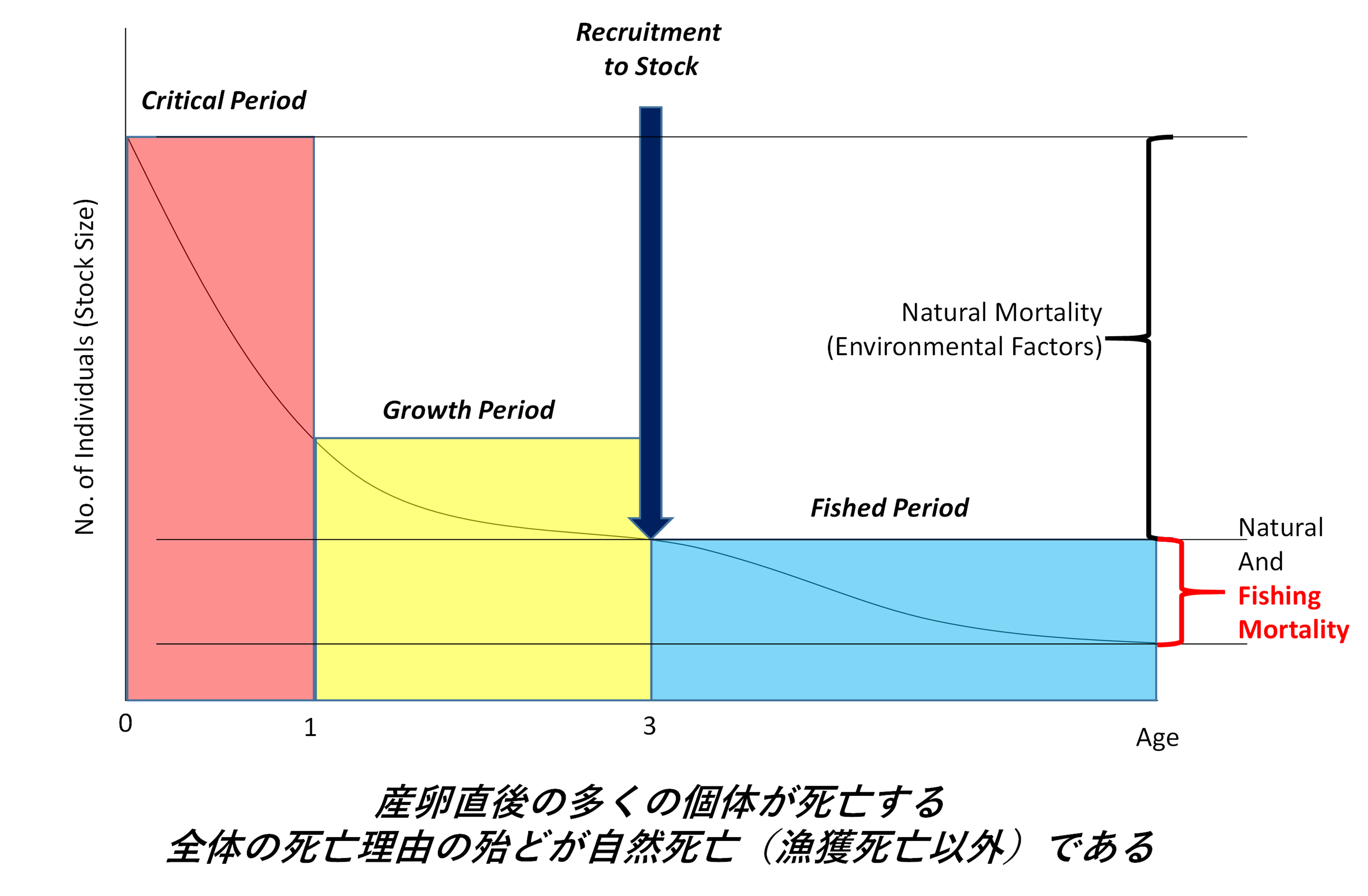

今では、多くの人が、魚が減ったといえば、獲り過ぎ(Overuse)が原因であると想像するだろう。その意識が広まっていることは、資源管理を行う上での合意を得やすくする点において重要である。しかし、必ずしも獲り過ぎだけが水産資源の減少要因でないことへの理解が今後は重要となるだろう。Szuwalski et.al.(2015)は、世界の水産資源224集団について、親資源と次世代の資源の量的関係性を調べ、全体の85%の集団では、親資源の個体数と子世代の資源量に直接的関係性がなく(つまり、親世代の個体数が多いからといって、子世代の資源量は多くはない)、資源量の変動の主要因は環境要因であることを指摘した。この研究以降、、同様の分析結果は他の論文でも論じられており、日本の水産庁においても水産資源の変動の要因として環境変動(レジームシフト)が大きく関与していることを認めている(https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h29_h/trend/1/t1_1_2_3.html)。石川・伏見は「海の食料資源の科学」の中で、東京湾の環境変化と水産資源量の変動の関係性を例に、水産資源の持続的利用に関しての環境保全の重要性とその理由を論じている。特に、多くの水産資源生物のように多産多死型の生存戦略をとる生物においては、再生産の場(海洋生態系では産卵期における産卵場)の環境条件が、子世代の生き残りに多大な影響を及ぼすことから、持続的利用には極めて重要であることが強調されている。この再生産の場の保全への理解は、生物多様性の保全と水産資源の持続的利用に向けて、今後広めていかねばならない知識である。

図1 水産資源の時系列的個体数変化のモデル

生物多様性条約では、この環境への配慮は「生態系の多様性保全」として、それまでの条約よりはかなり強く意識されていると思われる。生物多様性条約では、守るべき多様性として3つのレベルを考慮すべきとされている。一般的に広く認識されている種の多様性(種数が減る=種が絶滅する)以外に、種内の個体差を生じさせるような遺伝的多様性と種の生息場(再生産の場を含む)としての生態系の多様性である。このような遺伝的な多様性と生態系の多様性への配慮が強調された点は、生物多様性の保全としては極めて重要な視点であるものの、対策の実施に関しては大きな足かせとなっている点も認められる。まず、遺伝的多様性であるが、これは種の中に存在する様々な地域集団についても、その独自性と独立性を踏まえつつ保全すべきであるとする考え方に基づくものであるが、現在では、ABS(Access to genetic resources and Benefit Sharing、遺伝資源の利用から生じた利益の公正で衡平な配分)問題の元となっている側面があり、議論は、保全と言うよりは、利益分配にその議論がシフトしている。

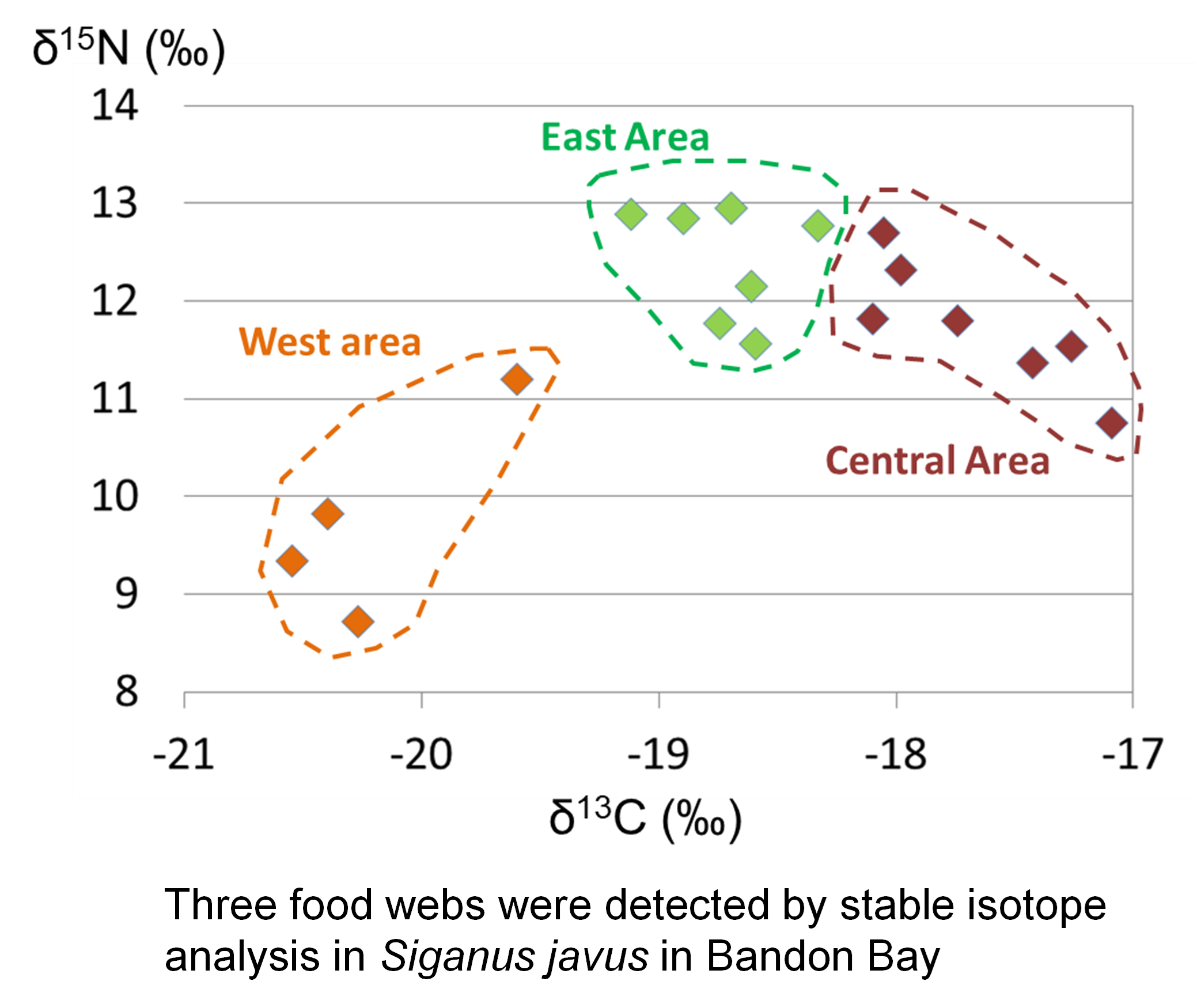

図2 Siganus javusの窒素・炭素安定同位体比のプロット

生態系の保全については、特に海洋生態系に関しては、その科学的知見の制約が大きく、概念的には理解されるものの、保全活動を行う際には利害関係者の調整が極めて難しくなっている。つまり、それぞれの生物種の分布範囲が把握されていないケースや回遊を広範囲に行うため、多数の地域や国家の協力が不可欠となるケースが多く認められている。マグロやサケのような商業的漁業の対象種および保全活動が盛んな海洋生物については、世界的な組織がつくられており、科学的データの集積と分析が行われているケースもあるが、多くの海洋生物については、そのような組織は存在せず、学術的な研究が一部で行われているに過ぎない(多くの生物で研究は行われているが、それらが一元的に管理され、保全に活用されているわけではない)。また、最近の分析技術の進歩は、これまでとは異なる自然の姿を映し出してきており、この点からもさらなる海洋生態系の研究が必要となってきている。Okamoto et.al., (2016)は、タイ王国南部のバンドン湾にてアイゴ科魚類の一種Siganus javusの集団遺伝解析と安定同位体比分析による食物網分析を行った。彼らの結果では、湾内に生息する本種個体は、遺伝的には1集団であるものの、物質循環としては3つのグループに分かれることがしめされた。この場合、どの地域の個体群を保全対象とするかによって、利害関係者が異なってくる。また、保全の対象を遺伝的な集団とするか、食物網を基準に考えるかなど、その考え方も見直す必要があるだろう。

分布や回遊が目に見えない海洋生物の場合は、陸上生物以上にその把握が難しく、生物多様性の保全を行う上で、科学的知見が十分にあるとは言えないだろう。また、産卵場や産卵期が分かっていない生物も多く、これからの研究の発展とその知識集約および保全と持続的利用に向けての仕組みづくりが急務である。

途上国における海洋生態系の把握―南シナ海を例に

海洋生物資源の国際的な連携としては、先に述べたマグロ類を対象としたインド洋マグロ委員会(IOTC)や中西部太平洋マグロ委員会(WCPFC)などの地域委員会や日本とロシア間でのオホーツク海資源の利用について協議など、国際交渉が地域毎に行われている。また、遺伝的資源の利用については、生物多様性条約の下に、2002年に開催された第6回締結国会議(COP6)においてボン・ガイドラインが採択され、PIC(Prior Informed Consent)と呼ばれる事前同意の仕組みや、MAT(Mutually Agreed Terms)と呼ばれる相互合意条件に関する一定の基準を明確にする意義が明確化され、現在運用され始めている。いずれの場合も、科学的根拠に基づく資源評価や種判別が重要とされているが、南シナ海をはじめとする熱帯・亜熱帯の沿岸域においては、この対策の実行には、科学的研究や知見の欠如・不足という難題が残されている。

水産資源の漁業規制や資源管理を行う際には、対象資源の資源量の把握や孕卵数、産卵期や産卵場などの資源特性値の把握が不可欠となる。日本や先進国では、主な対象資源については多くの知見が残されているものの、世界的にみてみれば、漁獲対象種の多くについて、これらの数値や情報は未だ不明のままである。また、資源管理を行うためには、対象となる資源の分布範囲や回遊経路の把握が不可欠となるが、そのような基礎的資源構造についても、生物多様性が高い熱帯・亜熱帯域では、十分な知見はないのが現状であろう。

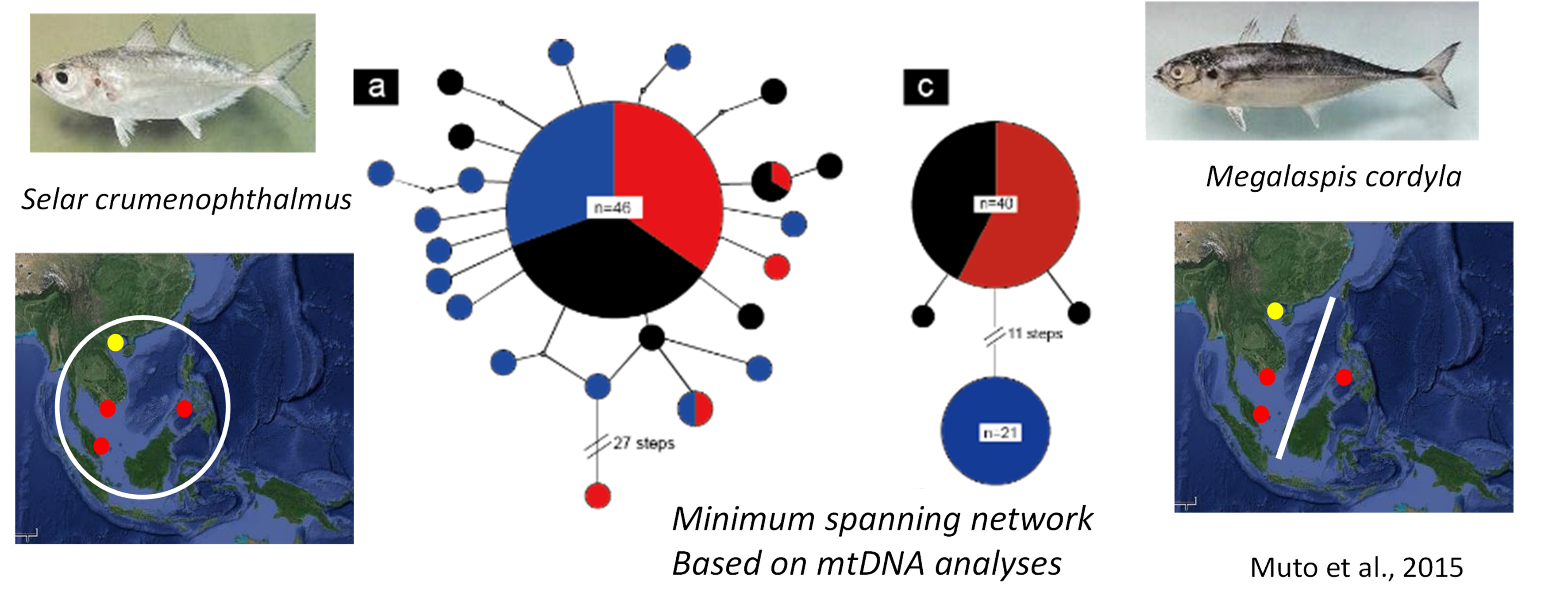

世界的に漁獲量や資源量把握のための統計を整備しているのはFAOの漁業統計であろう。ただし、このFAOの統計においては、南シナ海や東シナ海は、中西部太平洋地域(the Western Central Pacific (Major Fishing Area 71))として集計されており、その中での資源構造については考慮されていない(http://www.fao.org/fishery/area/Area71/en)。このエリアで重要な漁獲対象種とされるサバ科の一種Restreliger kanagurutaは、FAOの種同定の基準では、同属別種のR. brachysomaやR.fughniと混同される危険性があることが指摘されている(Muto et.al., 2016). また、同じように南シナ海で広範囲で漁獲されているオニアジ(Megalaspis cordyla)やメガネタマガシラ(Scolopsis taenioptera)は、フィリピン沿岸の個体とタイやマレーシアなど南シナ海西部に分布する個体では、遺伝的に全く異なる集団に分かれていることが、最近の研究で明らかとなっている(Muto et. al., 2015, Kakioka et. al., 2017)。きわめて一般的な漁業対象種であり、浮魚としてある程度の回遊生態を示すこれらの種において、南シナ海内部での集団分化が生じていることを鑑みれば、この他にも多くの種が、南シナ海や東シナ海、およびMajor Fishing Area71内部にて、複数の地域集団に分かれていることが予想される。今後の持続的な水産資源の利用を目指し、また、海洋生物および海洋生態系における生物多様性の保全を目指すためには、まずは、今まで見落とされてきた地域集団の把握とその分布範囲の特定といった科学的な調査とデータの共有は測る必要があると考える。

図3 mtDNA解析を基にした南シナ海における集団分化

食料安全保障と海洋の新秩序構築に向けて

これまで世界で導入が進められてきた水産資源管理の方策は、元々、漁獲対象種数が限られている欧米の水産資源管理がモデルとなっている。特に北欧のタラやアメリカのサケなどの事例をベースに考えられた資源評価モデルでは、1網にかかる魚の量や曳網回数などを基準に資源量が評価される。この場合、1網に1種類もしくは数種類の魚種しか漁獲されないのであれば、漁獲圧と資源減少の因果関係は解明しやすく、漁獲努力量(曳網回数や網の大きさなどを基準に計算される)を減少させることで、資源を回復へと向かわせる方策を考えることができるだろう。しかし、生物多様性が高い、熱帯・亜熱帯の沿岸では、一網に数十種類から数百種の生物が一度に漁獲されるのが現状である。このような場合に、たとえ、すべての種類について資源評価が行えたとしても、その中で資源量が最も少ない種を基準に漁獲規制を行えば、ほとんどの漁業が行えなくなってしまうだろう。食料不足が懸念される中で、そのような方策を推し進めることは、現実的ではない。また、熱帯・亜熱帯での沿岸域は、貧困層が多く暮らし、漁業なくして生活は成り立たない。確かに、絶滅危惧種や個体数が激減したような種については、保全的観点から保護が必要であろうが、それは漁業規制とは別に行うべきである。また多くの場合、絶滅危機まで個体数が激減するような場合に、その要因は漁業ではなく、生息環境の破壊や産卵環境での破壊である(詳しくは、石川・渡辺 2017を参照)。

熱帯・亜熱帯をはじめ、生物多様性の高い沿岸域においては、それぞれの環境や生物相に呼応する形で、多種多様な漁具・漁法が発達してきている。そのため、沿岸生態系サービスの利用者や利害関係者も多種多様となり、単純な資源評価と漁業規制では、持続的な食料生産に達することはできない。また、世界の食料供給としての漁獲物の約50%が、沿岸の小規模漁業で漁獲されていることを考えれば(Jacquet and Pauly, 2008)、沿岸小規模漁業の持続的発展は世界的なイシューであるといえるだろう。ただし、異なる立場の利害関係者が多数いればいるほど、科学的データにも続く議論は、資源利用の規制や環境保全を行う上で極めて重要となる。この点においては、これまで述べてきたように、特に途上国においてはその知識の蓄積や情報の共有システムが十分に発達しているとは言えない。加えて、最近では海洋プラスチックゴミの問題が、水産資源を含め海洋生態系保全にとって極めて大きな課題として持ち上がってきている。当初はレジ袋の誤飲や誤食によるウミカメや海鳥の死亡などが話題となったが、最近では、それらが小さくなったマイクロプラスチックの話題が、海洋環境に関する議論の場で話題である。さらに、最新の研究ではさらに小さいナノプラスチックが海洋生物の体に取り込まれていることや、通常の漁獲物の体内にもそれらが含まれている危険性がしてきされてきており、人間の健康に関する問題へと発展してきている。

海洋のゴミは、広く海を漂い、多くの生物に影響を与える。この問題は、まぎれもなく人類が引き起こした問題であり、人類の行いによってのみ解決ができる。また、海洋ごみが世界の海を巡ることから、世界的な協力がその解決に不可欠なことも、明らかだろう。日本政府は、2019年に大阪で開かれたG20大阪サミットにおいて、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の合意を取り付け、『G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組』も承認された。[3]この中では、海洋プラスチックゴミについての研究施設の設置やデータや情報・技術の共有を進めることが述べられている。今後の持続的水産資源の利用と生物多様性の保全の両立には、ゴミだけでなく、海洋生態系や陸と海の関係性、立場の異なる利害関係者が共有できる科学知識の集積と共有、その上での協議の場の設定が不可欠だろう。今後の発展に期待したい。