1.はじめに

ブルーカーボンというのは比較的、新しい言葉で耳慣れない方も多いであろう。これは2009年に出版された国連環境計画(UNEP)の報告書[1](以下、UNEP報告書と呼ぶ)で初めて用いられた造語で、アマモに代表される海草が作る藻場や塩性湿地、マングローブ林の様な沈水沿岸生態系が貯留、隔離する炭素を意味する。UNEP報告書が世に出て12年が経過した現在、気候変動対策の文脈で日本でもこの言葉を耳にする機会が少しずつ増えてきたと感じるが、一般国民への普及という意味ではまだまだ心許ない印象がある。

本稿はまず、UNEP報告書を契機に国際的な海洋世論、気候変動と海洋の科学および政策議論の中で、ブルーカーボンがどの様に発展したかを簡単に振り返る。続いて日本、米国、豪州および東アジアの国々がブルーカーボンを環境政策上どの様に位置付けているかを概観する。最後に最近の新しい科学的動向も視野に入れ、ブルーカーボンの国際的な議論を日本が主導していくために必要な視座をまとめたい。

2.国際的な科学・政策議論の中でのブルーカーボンの進展

ブルーカーボンは上述の通り2009年のUNEP報告書で初めて使用された後、徐々に科学界での使用頻度が増えて来た。炭素に青い色がついているわけでは無いが、海洋が吸収する炭素を陸上の森林や植生が吸収、固定する炭素を意味するグリーンカーボンと区別するため、ブルーカーボンと名付けられた。UNEP報告書は海洋が50%強の二酸化炭素を吸収していることを指摘するとともに、その約半分が海洋の0.5%[2]。このUNEP報告書が起爆剤となり、2010年には年に数報の論文が発表される程度だったが、2019年には年間150報以上の論文が発表されるようになった [3]。2015年12月に第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)でパリ協定が採択されたが、そのことも影響してか2016年にはブルーカーボンに関する科学論文数が倍増した。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書の中でブルーカーボンが扱われたことも、科学的に重要なマイルストーンになった。ブルーカーボンに関連するIPCCの報告書には重要なものが2つあり、1つは2013年発行の「2006年国別温暖化ガスインベントリ・ガイドラインに対する2013年追補:湿地」[4](以下、湿地ガイドライン)、もう1つは2019年9月に公開された「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関するIPCC特別報告書」 [5](以下SROCC報告書)である。湿地ガイドラインは、2010年に気候変動枠組条約(UNFCCC)から、泥炭地の再湿地化や回復に主眼を置いた湿地に関する算定法の明確化を求められ、IPCC下のタスクフォース内で翌2011年より作成に着手され、2013年に採択されたものである[6]。これにより沿岸生態系の土壌中に蓄積したブルーカーボンを、CO2吸排出量として算出する方法論が示され、ブルーカーボンの政策反映への機運が高まったと考えられる。SROCC報告書では、沿岸域で二酸化炭素を吸収・固定・隔離するブルーカーボン生態系の保全・管理の改善が、海洋生態系を活用した気候変動緩和策として取り上げられており、UNEP報告書から10年を経て、ブルーカーボンに関する科学的知見が蓄積され、IPCCの中でブルーカーボンが取り扱われるに至ったという印象を受けた。

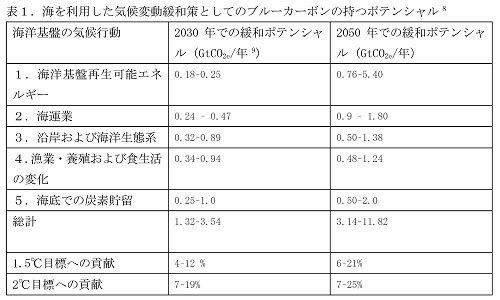

近年ではノルウェー主導で2018年に立ち上げられた、主要な海洋国家14カ国の首脳で構成される会議「持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル」に日本も参加し、昨年には同会議から16のブルーペーパーと特別報告書が出版された。報告書の一つに「気候変動の解決策としての海」[7]があり、その中で海を利用した5つの解決策の一つとして表1の通りブルーカーボン(沿岸および海洋生態系と表現している)を取り上げた。表1を見ると分かる通り、産業革命以降の温度上昇を1.5℃以内に抑えるために、海を利用した緩和策は総計で2030年までに4–12%、2050年までに6-21%貢献し得ると評価されている。長期的には洋上風力発電の規模拡大が期待されることから、2050年には海洋基盤再生可能エネルギーの貢献が非常に大きくなっているが、2030年という今後10年を考えた場合、ブルーカーボン生態系の保全・再生の持つポテンシャルが相対的に大きいことが分かる。ブルーカーボン生態系は後述するように、気候変動緩和以外の様々な便益(コベネフィット)を持つことから、その保全・再生はこれらを有する国々にとって当面大きな目標にすることが合理的と考えられる。

なおここまでブルーカーボン生態系の持つCO2固定による気候変動「緩和」機能について説明して来たが、ブルーカーボン生態系には気候変動に対し地域住民、地域社会が変化に対処し、被害を軽減していくための「適応」面の機能も併せ持つ。適応機能として暴風雨や海面上昇からの保護、海岸線の侵食防止、沿岸水質の調整、商業的に重要な魚種や絶滅危惧種も含む海洋生物に対する生息地の提供、そして沿岸地域社会の食糧安全保障が挙げられる。これらの様々な緩和効果以外の人間への便益あるいは生態系サービスを、コベネフィットと呼ぶ。

3.各国におけるブルーカーボン政策の特徴

ここまで気候変動対策と海洋の持続可能な利用を結び付ける結節点として、ブルーカーボンが政策(UNFCCC等)・科学(IPCC等)の相互作用を持ちながら国際的に発展してきたことを概説した。本節では、ブルーカーボン政策の先進国である豪州や米国、ブルーカーボン生態系を多く有し、またこうした生態系への依存度が高い日本を含む東アジアの国々での、ブルーカーボン生態系の特徴や国別排出削減目標に係るブルーカーボンの扱いについて概説することとする。

①オーストラリア

オーストラリアは海草藻場の面積が世界1位(52,051㎢)[10]、マングローブ林の面積が世界2位(9,780㎢)[11]、塩性湿地の面積が世界2位(13,259㎢)[12]でブルーカーボン大国である。パリ協定が採択された2015年のCOP21中に、オーストラリア政府が中心になりInternational Partnership for Blue Carbonを設立したのも、こうしたブルーカーボンのポテンシャルを反映したものと考えられる。オーストラリアは、IPCCの湿地ガイドラインを用いて、ブルーカーボン(沿岸湿地に関連した炭素隔離)について自主的に報告している、ブルーカーボン生態系による排出削減の数値目標を示している[13]、数少ない国の一つである。

一方でオーストラリアはブルーカーボンを外交利用し、島嶼国等にお金を撒き、ブルーカーボン生態系を保全することでクレジットを創出、オーストラリアのオフセットに利用することで、他に二酸化炭素排出抑制に対し何もしないことの隠れ蓑として使っている、という批判もある[14]。

②米国

米国は塩性湿地の面積が、報告がある国の中では世界1位(18,849㎢)[15]である。豪州同様、IPCCの湿地ガイドラインを用いて、「国家温室効果ガス排出・吸収目録(インベントリ)」にブルーカーボン生態系を算定し、排出削減の数値目標を示している[16]。

米国でのブルーカーボンは、近年Restore America’s Estuaries (RAE)という非営利団体を中心にした多くの湿地再生プロジェクト[17]に、アメリカ海洋大気庁(NOAA)も協力して進められている。Herring Riverエスチャリーの再生活動を通じた、カーボンオフセットプロジェクトによる自主的炭素市場(Voluntary carbon market)の実証試験等が実施されている [18]。長期的には、自主的炭素市場での成功事例を増やし、規制市場(Compliance market)に参入することで、湿地回復によって生成されたオフセットの価値を高め、回復プロジェクトにより多くの財政的支援を提供できる可能性がある[19]、と考えられている。

③中国

中国でも沿岸のブルーカーボン生態系(滨海蓝碳と呼ばれる)は、緩和策および適応策として近年注目されている。中国では1950年から現在までにマングローブ、塩性湿地、海草藻場といったブルーカーボン生態系は9,236-10,059㎢が失われたと推定されており、現在天然のものが1,326-2,149㎢、再生・造成されたものが2-15㎢あると報告されている[20]。一方、海藻養殖は1,252-1,265㎢と天然のブルーカーボン生態系と同程度の面積になっていると言われている。年間のCO2吸収量は海草藻場が151.8×1000tCO2、塩性湿地が960-2,720×1000tCO2、マングローブ399×1000tCO2と推定されている [21]。

中国の海藻養殖生産量は近年約1,800万トンと二位のインドネシアの1,000万トンを大きく引き離し世界一となっており[22]、海藻養殖をブルーカーボンとして算入することへの関心が高い。他方、海藻養殖の大規模化に伴い、波浪等が高エネルギー環境にある沖合域で養殖をする為に、浮力調整機能つきのアンカーシステム等が必要となり、余計な投資が必要になっている。温州市洞头区では褐藻(Sargassum fusiforme)養殖で新技術の実証が行われている。こうした追加的な投資に対し、炭素クレジットを創出することで養殖事業者の持続可能性に貢献することが期待されている。また養殖された海藻は現在主に食用利用されているが、これだと食することでCO2に戻ってしまい緩和効果は限定的になってしまう。海藻養殖を通じた気候変動の緩和を最大化するためには、海藻の収量をバイオ燃料生産、長持ちする製品、残渣を土壌改良のためのバイオ炭生産に利用する必要があることが指摘されている [23]。ブルーカーボン生態系の調査、モニタリングや標準・規制化、国際協力推進を、一帯一路における海洋協力のビジョンに含めている報告もある[24]。

④インドネシア

インドネシアも広大なブルーカーボン生態系を有する。マングローブ林面積[25]が42,550㎢、海草藻場面積[26]が30,000㎢と広大な面積を有し、インドネシアのマングローブは世界の23%を占めるとも言われている。マングローブの保全を通じ年間0.2GtCO2eの排出削減、あるいは国の陸ベースの年間排出量の3割を削減できると推定されている [27]。また上述の中国に次ぎ、海藻養殖の生産量が世界第二位となっている。

このようにブルーカーボンのポテンシャルが大きいインドネシアは当然ブルーカーボンへの関心も高く、例えばインドネシア・ブルーカーボン戦略フレームワークが「国家中期開発計画(RPJMN)2020-2024」に向けて策定されており、開発・計画、海洋政策、漁業、天然資源保全の各担当機関で実施される予定となっている[28]。大統領令でも、2045年までに182万haのマングローブ生態系を回復させることを目標に掲げており、これを達成するためには年間60,000haを修復する必要があると数値目標を掲げている。インドネシアはブルーカーボンを国の温室効果ガスインベントリに統合することを目指している。しかしながら現状ではマングローブの伐採が、植林や再生の速度を上回っており、減少傾向が止まっていないとの指摘がある [29]。

⑤日本

日本は海草藻場、塩性湿地、マングローブ林および海藻藻場の面積が各620㎢、470㎢、30㎢、1720㎢、年間のCO2吸収量が合計で1,320-4,040×1000tCO2と推定されている[30]。これらは③で記載した中国と同程度の規模であることが分かる。ただし日本の海藻藻場は天然のものが主たる算定対象であるのに対し、中国は養殖藻場である点が異なる。

日本は温室効果ガスインベントリに海域を含めておらず、湿地ガイドラインに従った沿岸湿地の算定を行なっていない[31]。こうした状況を打開するため、2017年に学識経験者及び関係団体等で構成される「ブルーカーボン研究会」が設立され、ブルーカーボン生態系によるCO2吸収量の推計等が重点的に研究された。同研究会の成果を受け、2019年には国土交通省港湾局海洋・環境課を中心に国の検討会として「ブルーカーボン生態系の活用に向けた取組の推進~地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会の設置~」が設置され、ブルーカーボンを吸収源として活用していくための具体的な検討が進められている [32]。更に2020年7月には、技術研究組合という国(主務大臣)の認可法人としてジャパンブルーエコノミー技術研究組合が設立され、筆者の所属する笹川平和財団も組合員として参画し、研究を推進している。特にブルーカーボン生態系のCO2吸収源としての役割、およびその他の沿岸域・海洋における気候変動緩和と気候変動適応へ向けた取組みを加速すべく、あらたにブルーカーボンをクレジット化するための審査認証・発行へ向けた制度設計等に関する研究開発を実施している [33]。

⑥東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)参加国

PEMSEAには政府組織としてカンボジア、中国、インドネシア、日本、ラオス、北朝鮮、フィリピン、韓国、シンガポール、東ティモール、ベトナムの11カ国、非政府パートナーとして笹川平和財団海洋政策研究所(OPRI)、国際EMECSセンター、NOWPAP、PEMSEA地方政府ネットワーク(PNLG)等が参加している。PEMSEA参加国のうち中国、インドネシア、日本の状況は既に上で概説した。PEMSEAのある東アジア域は、沿岸のブルーカーボン生態系が豊富な世界的ホットスポットであるが、その損失率も高いことが問題となっている。

気候変動に関する各国のコミットメントであるパリ協定下のNDCという新たな枠組みは、PEMSEAの国々にも行動のための強力なインセンティブを生み出していると考えられ、PEMSEAのほぼすべての参加国がNDCでブルーカーボンの生態系への取り組みを開始している[34]。

4.今後のブルーカーボンの展望および日本への期待

上述の通り、ブルーカーボンの気候変動緩和・適応策としての利用は、ネットゼロ社会の達成に向けた取り組みとして今後5~10年、科学およびそれに基づく政策、行動が大きく推進されることが期待される。日本では現在のモーメンタムを活かし、ブルーカーボン生態系の面積およびCO2吸収量の報告の精度および量が向上するともに、関連する法令が改定されることで、次回NDC提出時の2025年までに温室効果ガスインベントリに沿岸ブルーカーボン生態系が含まれることが重要になる。

一方、国際的には既にインベントリにブルーカーボン生態系を算定し、排出削減の数値目標を示しているオーストラリアや米国の先例から制度設計等を学びつつ、並行して東アジア地域ならではの社会・文化・経済・環境を鑑み、ブルーカーボンからのコベネフィットの享受や、生態系を利用しながらの保全・再生の在り方について議論をリードすべきと考えられる。こうした国際発信およびそれに基づく科学技術、政策対話をPEMSEAの国々を中心に実施することで、日本のブルーカーボン政策を東アジア域のパートナーとともに世界に発信し、国際的なルール形成を担っていくことが期待される。