1. 地政学と勢力圏概念の再考の必要性

地政学という言葉は、第二次世界大戦後長い間、ナチスを想起させるとして忌避される傾向があったが、冷戦末期から復活して人口に膾炙するようになり、われわれの研究会でも重要概念となっている。しかし、依然として少なからぬ研究者にとって、この言葉がある種の胡散臭さを感じさせるものであることも否定できない。特に「論壇地政学」とも揶揄される評論的な論考では、ランドパワーとシーパワー、ハートランドとリムランド、生存圏や勢力圏といった古典的な概念が枕詞として使われながら、具体的な考察の際には地理的な問題が深く分析されないまま、単なるパワーポリティクスや資源争奪戦などが語られることが多い。

他方、政治地理学の中では「批判地政学」が有力になり、古典的地政学やそこに見られる国家中心主義・環境決定論を脱構築して、地理的イメージ、特に欧米中心主義的な偏見のこもった地理的イメージの政治性を分析する研究が進んでいる [1]。しかし批判地政学は、国際政治の批判的理解のために有益ではあるものの、政策立案に向けた提言として直接役に立つものではない。本稿では、批判地政学的な認識論や、地域主義に関する理論を参照しながら勢力圏概念を再考し、政策指向的な研究の中で国際政治における地理的な要因や、地理と歴史・文化・経済・軍事の絡み合いをどのように位置づけるべきなのかを考えていきたい。

論壇地政学の中で地理があまり真剣に分析されないということは、グローバル化の進展や交通および情報通信技術・軍事技術などの発展で、国際政治が地理にさほど拘束されなくなってきたという観念と結びついているように思われる。しかし最近の国際政治情勢だけを見ても、地理の重要性は明らかであろう。当然のことだが、領土問題は地理的に隣接した国の間で起こるのであり、しかも経済的に極めて重要というほどでもない場所の領土問題が象徴的に重大な争点となることは、2020年に劇的な展開を見せたナゴルノ・カラバフ紛争や、日本や中国が抱えるさまざまな領土問題が示す通りである。日中関係や日韓関係をはじめ、諸隣国間の関係は時に変動が激しく、地域統合をいっそう深めていくかに思われたEUでもブレグジットがあったが、それでも東アジアや西欧といった地理的枠組みを共有する諸国の関係が、協力関係であれ対立関係であれ、非常に重要であることには変わりない。新型コロナウイルス問題も、国境管理や、隣接する国の間での協力の重要性を改めて浮かび上がらせた。

さまざまな国の外交政策の基盤にある地理的イメージも、実はグローバル化や技術の発展によって大きく変わったとは言い難い。中国もロシアもトルコも、それぞれの前身である帝国の最大版図を、本来あるべき勢力圏の範囲としてイメージし続けている。アメリカによるイランの敵視やロシアへの不信をはじめ、友好国・敵国・危険国のイメージも、20世紀後半からの連続性が強い。他方、一帯一路を掲げる中国、広義のユーラシア主義を唱えるロシア、インド太平洋という新しい外交上の地理概念を作った日本のように、地理的イメージを創出・操作することによって存在感を高めようとする国々もある。

しかし既存の地理概念であれ新しい枠組みであれ、それが自動的にある国の勢力圏になるわけではもちろんない。そもそも、現在の世界ではあらゆる国がさまざまな国と関係を結んでいるのであり、独占的・排他的な勢力圏はまず成立しない。以下では、勢力圏形成の難しさと、それでもある国の影響が相対的に強い範囲を勢力圏ないし影響圏と考える場合にそれが成立する条件を、ロシアと中国をそれぞれ中心とする地域主義・地域協力のあり方を手がかりに考えてみたい。

2.新しい地域主義の文脈におけるユーラシア経済同盟と一帯一路

現在の世界における勢力圏形成の試みとしてよく挙げられるのが、ロシアを中心とするさまざまな地域協力機構、特にユーラシア経済同盟(EAEU)と、中国が牽引する一帯一路構想である。しかし当のロシアと中国は、これらの機構やプロジェクトが開かれた性格のものであることを強調している。これらが実際に多様な国々をメンバーや協力相手としていることを考えれば、開かれた性格というのはあながち嘘ではない。

このことは、ロシアと中国が現在につながる地域協力のあり方を構想し始めた1990年代・2000年代に世界的に有力であった、「新しい地域主義」という潮流から理解する必要がある。新しい地域主義という言葉は多義的だが、地域協力の組織や枠組みが、多極的な世界とグローバル化の文脈で多様なメンバーにより形成されること、相互依存的な世界経済の中で開かれた性格を持つことなどを意味する。従ってこれは、既に冷戦期の後半からアジア太平洋の地域協力でよく使われていた、「開かれた地域主義」という概念とも親和性を持つ。もちろん、大庭三枝が指摘するように、地域主義が本質的に内と外を分ける閉じた性質を内包している以上、「開かれた地域主義」は語義矛盾をはらんでおり、域外との関係は対抗と融和の両面を持つことになる [2]。

ロシア主導の地域協力は旧ソ連諸国間の関係強化を主目標としており、新しい地域主義として一般に想定されるものに比べ、歴史的基盤の共通性、空間的な限定性が強い。ただし旧ソ連のうち西方の諸国には欧州統合の引力が働き、ロシアとの関係再強化は必ずしも最有力の選択肢ではなかった。EUやNATOの勢力拡大を嫌うロシアは、親欧米のグルジア(ジョージア)とウクライナに対し、地域紛争・軍事介入を通じて揺さぶりをかけたが、これは両国を窮地に陥れると同時に、両国とロシアの関係を修復困難にした。ロシア主導の地域協力は外部、特に欧米の影響を抑えようとする意図を明らかに持っているが、結局協力するのは、もともと親ロ的で欧米の影響が限定的である国々に限られている。

親ロ的な国々で構成されるEAEUなども、ロシアが強い指導力を発揮し自国の利益に使えるようなものになっているとは言いがたい。ソ連解体後の旧ソ連諸国間の関係構築は、例外はあるものの対等性を原則として行われており、ロシアが地域統合・地域協力を他国に働きかけるに当たっても、対等性は説得材料として不可欠であった。ユーラシア経済同盟の決定機関でも各国の投票権は国の経済規模にかかわらず対等になっている。

また、EAEU の形成に至る時期はEUが地域統合の成功例として意識されていた時代であり、加盟国の利益を対等に代表する機関(最高ユーラシア経済評議会など)と、全体の利益を優先する超国家機関(ユーラシア経済委員会など)を両輪とする制度デザインは、EUの欧州理事会と欧州委員会の影響を強く受けたものである。ただしロシアを含む旧ソ連諸国には国家主権へのこだわりが強いため、EAEUにおいて超国家機関に主権の一部を委任する範囲はEUよりもかなり小さく、対等な加盟国のコンセンサスによって物事を決めるという面の方が際立っている。

加盟国の対等性とコンセンサスが重視されるということは、EAEUでロシアの意向が容易に実現されないことと、統合の深化に制約がかかることに直結している。ロシアのウクライナ制裁や欧米への逆制裁はEAEU全体の方針にはならず、制裁対象品がロシア以外の加盟国経由でロシアに入ることをめぐって多くのトラブルが起きた。ロシアの指導部や関係者がたびたび示唆する共通通貨の導入や経済面以外での統合策は、カザフスタンから強い反対を受けている。同時にEAEUは、開かれた地域主義の精神で、オブザーヴァー国や自由貿易協定締結国を徐々に増やしているが、これは加盟国と非加盟国の壁を低くすることにつながっている。さらに重要なのは、加盟国の主権重視と関連して、加盟国が域外の国・機構と関係を結ぶ際に、関税に関わることなどを除けばEAEUを顧慮する必要がないということである。多くの加盟国が、EUやアジア諸国などとの関係強化を進めている。以上のように、EAEUがロシアの確固たる勢力圏形成を促進しているとは言い難い状況である。

他方中国は、1990年代に国境地帯での信頼醸成を図ってロシアおよび中央アジア諸国との関係を強化し、2001年の上海協力機構(SCO)成立を主導した。SCOは新しい地域主義に沿って、創立宣言で開放性の原則を謳い、時に反米組織との評判を立てられながらも、基本的には域外国との対立を避けてきた。SCOはまた、「新安全保障観」など中国の外交観を反映する組織ではあるが、ロシアというもう一つの大国をメンバーとしていて、中国が強い指導力を発揮できるわけではない。しかもEAEU以上に国家主権と内政不干渉を重視する組織であるため、首脳会議などで加盟国間の友好を演出するのには適していても、超国家組織としての実行力に欠けている。

SCOの活動がマンネリ化してきた時期に提唱されたのが、一帯一路構想(実質的な提唱は2013年、名称が決まったのは2014年)である。これは、2012年に提唱された「人類運命共同体」論、2014年の「特色ある大国外交」論といった中国の大国外交路線の中に位置づけることができる。当初は、中国とヨーロッパをつなぐ陸と海のルート上の諸地域を対象とする、地域主義的さらには勢力圏構想的な印象を強く与えるものであった。しかし間もなく、アフリカ内陸部やラテンアメリカのように、中国とヨーロッパの間に位置しているわけではない地域への関与もこの構想の中に取り込まれ、一帯一路は、地域的なレトリックを使いながら実際には地域を形成しない国際協力になっていった。基本的にメンバーシップを特定せず、厳密な制度化を進めないことで多様な国を多様な形態・程度で柔軟に取り込んでいく、二国間関係の束であるという点でも、EAEUやSCOのような地域協力機構とは大きく異なっている。これらの特徴は、一面では、グローバルパワーになりたい中国の野心が、地域主義の殻を破って世界に広がっていることを示しているが、別の面から言えば、さまざまな意味で反発を買いやすい中国が特定の地域で安定的に影響力を維持することが難しいということを表している。

以上のように、ロシアも中国も、大国としての自己主張を強める中で勢力圏形成の志向を持ってはいるにせよ、地域協力を主導する際には主権国家間の対等性の原則や新しい地域主義に配慮せざるを得ず、しかも恒常的に協力相手となってくれる国は少ないため、確固たる勢力圏の形成に成功しているとは言えない。ただ、独占的・排他的な勢力圏は現在の世界においてそもそも成立しないということを前提として、各国の相対的な影響力を観察すれば、若干違う様相が見えてくる。そのことを次節で検討したい。

3. 国力+関与+共感度=影響力

ロシアは、排他的な勢力圏を持っているわけではないとはいえ、旧ソ連地域ではやはり大きな存在感を保っている。2020年のナゴルノ・カラバフ紛争の展開は必ずしもロシアの望んだものではなかったにせよ、最終局面でロシアはアゼルバイジャンとアルメニアを仲介して停戦を実現し、旧ソ連地域の紛争(ロシアが当事者であるもの以外)を調停できるのは、欧米でもトルコでもなくロシアであるということを見せつけた。コロナ禍では、ロシアと中国がそれぞれ中央アジア諸国に援助を行ったが、中国からの医師団の活動が主に視察や全般的な助言であったのに対し、ロシアからの医師団は各国に約1か月滞在して現地の医師らと共に治療方針の検討や実際の診療に当たり、現地の医師も自らロシアの治療法を参考にすることが多いなど、ロシアの方がきめ細かく協力できていることは明らかだった [3]。長年一つの国を構成した歴史を持ち、ロシア語が通用する旧ソ連諸国は、多くの制度・慣習・感覚を共有しているうえ、ロシアは地域協力機構の枠組み以外でも二国間でさまざまな関与を続けている(関与の経済的規模には限界があるが)。欧米との関係をめぐってロシアが軍事介入などネガティヴな関与をする国とは関係が極めて悪くなるが、それ以外の旧ソ連諸国との関係は安定した基盤を持っていると言ってよい。

旧ソ連地域以外でも、たとえば中東諸国とはソ連時代以来のさまざまな交流のチャンネルがあり、特にシリアやイランの欧米への対抗を支えると同時に、反イラン・親米の湾岸諸国やイスラエルとも良好な関係を維持している。また、中東欧を中心にロシア脅威論が根強い一方で、日本や欧米を含め世界各地の民族主義的・権威主義的勢力の中にはプーチン政権への親近感が少なからずある。政治的な支持に必ずしも結びつくわけではないにせよ、ロシア文化のファンも世界各地に多い。世界におけるロシアの全般的な評判は決して良好ではないが、軍事力や天然資源に由来する国力に加え、いくつかの地域との歴史的なつながりや深い関与と、一定の地域やカテゴリーの人々に広がる共感によって、関与圏や共感圏とも言うべきものを持ち、それなりの影響力を維持していると言える。

中国は経済を梃子として、一帯一路構想を含め世界の多数の国々に積極的な関与を行っているが、その努力に見合った親近感・共感を世界に広げているとは言い難い。中国の隣接地域で、貿易・投資・援助などが2000年代以降大きく進展した中央アジアでは、各国政府は中国との交流に熱心だが一般国民はそれほどではなく、特にカザフスタンやクルグズスタンでは、国民の一部が示す中国への強い反発が、政府レベルの事業にとっても制約要因となっている [4]。より遠い地域では中国との関係はさらに不安定になる場合があり、スリランカは政権の交代によって中国から離れたり再接近したりしているし、ヨーロッパ諸国では一帯一路の初期には中国との協力への期待が高かったが、その後は中国の覇権主義への警戒が著しく強まっている。

このように中国は、安定的に影響力を行使したり緊密な関係を維持したりする地域を面的に広げることはできていないが、それでも中国の世界各地への積極的な関与は、新疆、香港、台湾などの問題や人権問題に関する中国批判が、米欧やその同盟国以外の国々に広がることを抑制している。2020年10月に、欧米や日本など39か国がドイツを代表として、新疆と香港の状況に関する重大な懸念を表明する声明を国連に提出したが、これに対抗してキューバを代表とする45か国が新疆について、パキスタンを代表とする54か国(いずれも中国自身を含む数字)が香港について、中国を擁護する声明を提出した。中国擁護声明の賛同国はさまざまな地域に広がるが、中国隣接地域について見れば、中央アジアではゼロであり、東南アジアでも少数派である。また、新疆に関しては2019年にも37か国による中国擁護声明が出ているが、2020年の声明は賛同国の総数は増えたものの、前年に賛同して2020年に賛同しなかった国も10か国ある(タジキスタン、トルクメニスタンなど) [5]。このように、親中的な国は増える傾向にはあるものの、決して安定的ではない。総じて中国は、急伸する経済を基盤とする国力を世界のさまざまな国への関与に活用しているが、それが欧米や日本などの反感を買っているうえ、それ以外の国々にも順調に共感を広げているとは言えない。従って影響力は全般的に向上しているものの不安定であり、地理的にもまだらである。

ひるがえって、アメリカの影響力についても簡単に考えてみよう。アメリカは長年の超大国として、また西洋文明の中心国の一つとして、西欧諸国や英語圏の諸国と深いつながりを持ち、アジアのいくつかの国とも同盟関係を構築してきた。他の大国と比べても比較的安定した勢力圏・影響圏を維持してきたと言ってよい。また、世界の多数の地域にさまざまな関与をし、共感を生みうるソフトパワーも強いが、独善的な行動によって反発を広げてきた面も大きく、同盟国以外との心理的な距離感もなかなか埋められない。さらに近年は、アメリカの内向き志向が強まり諸外国への関与が弱化・不安定化する傾向にあり、これはアメリカの影響力の源を弱めた。特にトランプ大統領時代には、気まぐれな内外政と同盟国の軽視により西欧諸国との関係が大きく傷ついた [6]。他方でアメリカ中心主義や内政干渉への反発が目立って弱まったわけではなく、コロナ禍でも、アメリカや日本で中国陰謀説が流行したのと対照的に、ロシアや中央アジア、中東、中国などではアメリカ陰謀説が流布した。中国やロシアが世界各地である程度の支持を広げられるのも、アメリカへの反発の存在によるところがかなりある [7]。

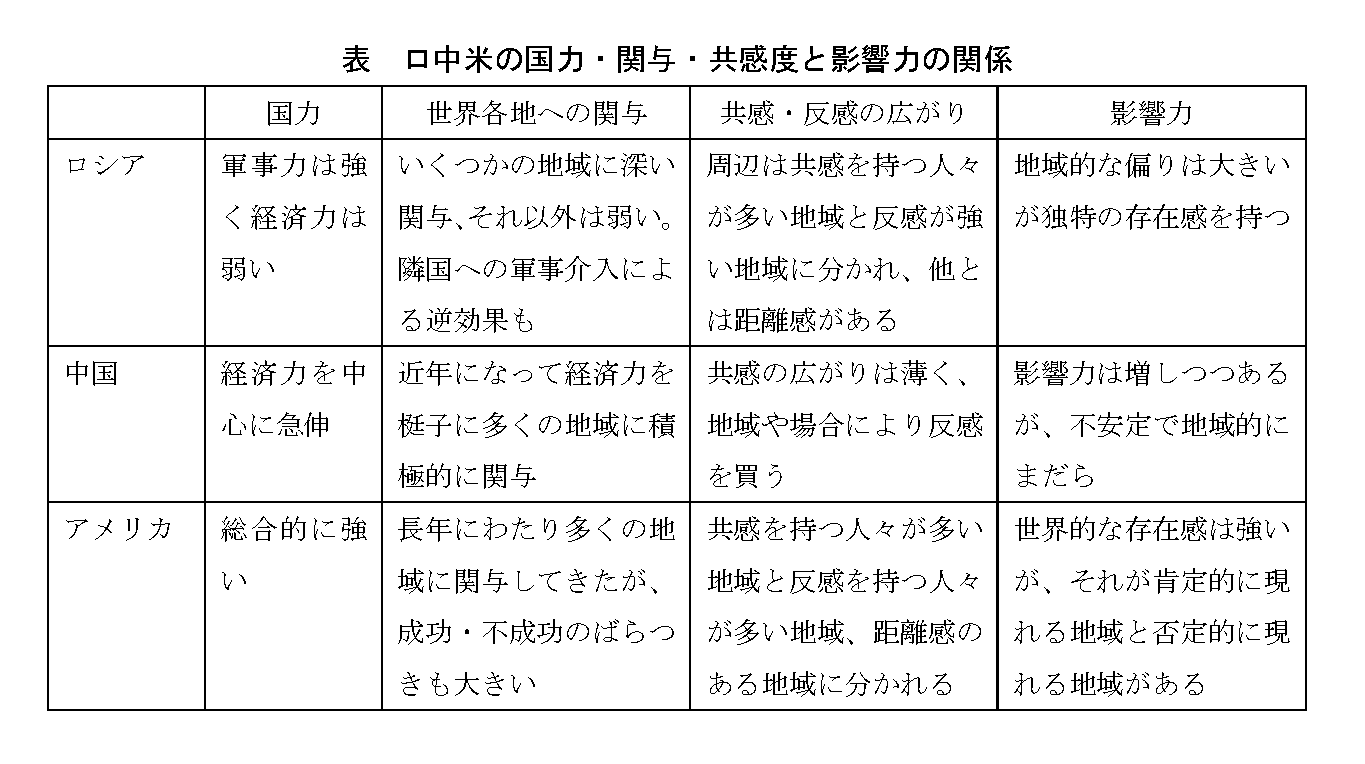

以上のことから大まかに言えば、「国力+関与+共感度=影響力」という関係が成り立つ。ただしネガティヴな関与は逆効果となり、影響力を下げる場合もあることに気をつける必要がある。ロシア、中国、アメリカを比較すると、ロシアと中国は得意分野が限られる点で共通し、中国とアメリカは世界各地に関与するが必ずしも安定的でない点で共通し(それに対しロシアは特定の地域に深く関与する)、ロシアとアメリカは面的な広がりのある影響圏を持つ点で共通する(中国の影響は不安定で地域的にまだら)。このような共通性と違いを生むのは、単に海や陸などの自然地理的な条件というよりも、それぞれの国が歴史的に形成してきた関与圏の地理的広がりや関与の質と、他の国々から持たれているイメージの組み合わせである。そしてその背景にあるのは、大国としての実力や興隆・衰退の段階の違い、すなわち長年の超大国として味方も敵も多いアメリカ、超大国から地域大国に縮小したロシア、古代以来の帝国から近現代の不遇を経て超大国になろうと焦る中国という違いであり、国際政治と地理の関係は、歴史を抜きにして語れないということも確認できる。

4. 日本にとっての教訓

日本では勢力圏を形成しようという志向は薄く、現実的でもない。近年強まっているのは、中国と対抗するために、米印豪、ファイブアイズなどの大国・先進国や、中国に対する脅威感を共有できる東南アジアの一部の国々などとの連携をさらに強化しようという考えだろう。中国に対する安全保障上の備えを強めることはもちろん必要である。しかし、連携相手として考えられている国々の政策・対中姿勢も政権交代などによって変わりうること、中国自体の将来(経済成長がいつまで続くのか、強気で対決的な外交姿勢をいつまで続けるのか)も不確定であることから、中国の脅威への対抗だけに力点を置いて長期的な外交戦略を考えることには危うさがある。また、大国との関係ばかりを重視すると、その中に埋没する恐れもある。長期的には、他の大国の姿勢や中国の影響力の増減にかかわらず、日本の影響力をできるだけ大きく、そして影響力の及ぶ国や共感を持ってくれる国をできるだけ多くすることが目標であるべきだろう。

日本は長い間、旧敗戦国としての負の遺産を克服して国際社会での地位を回復し、特に国連での地位を向上させるため、できる限り多くの国と友好関係を結ぶことに努めてきた。その際、アジアを中心とする諸地域の発展途上国に対して、援助・経済協力を通じて建設的な関与を行うことが重要な意味を持った。また、高い技術水準や独自の文化によって、大半の国々の人々から肯定的なイメージを持たれてきた。軍事力や国際的な政治力、言語などの面でのハンディキャップはありながら、それなりに幅広く国際的な関与を行い、共感を広げて、アジアを中心にある程度影響力を持てる地理的範囲を形成してきたと言ってよい。しかし近年、ODAの削減に象徴されるように、発展途上国への関与が伸び悩みないし低下し、経済や技術面での優位性も自明ではなくなってきた。

このような状況の中で日本は、内向きの傾向に流されず、相当な努力とリソースを外に振り向け、多くの国に建設的な関与をしなければ、共感度と影響力を維持することはできない。途上国への関与は、かつてのように圧倒的な経済力・技術力の差を利用した方法では難しくなっていくだろうが、米中のような超大国目線とは異なるきめ細かい関与の方法は、これまでのアジア外交・途上国外交の経験も活かしながら見つけていけるはずである。

なお、そうした関与は中国との対抗と潜在的にはつながるにしても、対抗を短絡的に前面に出すことは共感を得られず、逆効果になるということにも注意する必要がある。アメリカ中心の世界秩序が最善のもので、それを中国など他の国が脅かすことは絶対的な悪だという考え方は、アメリカとその同盟国以外に広く共有されているものではないからである。同盟国・準同盟国と脅威認識を共有することは重要でも、それ以外の国に中国の脅威を説いて回ることは、かえって日本の外交姿勢への不信を招いたり、交渉の際に中国との競争を利用すれば日本から利益を引き出せると思われたりすることにつながる。他国を低めるのではなく、自らが国力(特に民主的・開放的な政治と文化力)の維持と建設的な対外関与によってイメージを高め、さまざまな国の人々の心象地理の中で大きな場所を占めるようにすることが、結果的には他国との競争力を高めるはずである。