メモ

国際シンポジウム「海は誰のものか!:循環型海洋秩序の形成と発展」が下記1.~4.の日時、場所、出席者にて開催されたところそれらの概要は下記5.のとおり。

- 日 時:2021年3月26日(月)18時~20時

- 場 所:Zoomウェビナーによるオンライン

- 出席者:92名

- パネリスト:

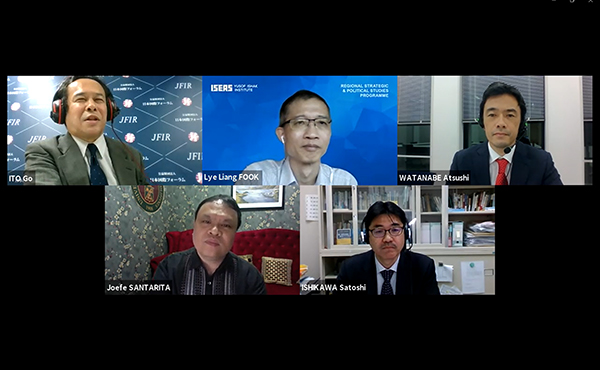

伊藤 剛 日本国際フォーラム理事・上席研究員/明治大学教授 石川 智士 東海大学教授 ジョフ・サンタリタ フィリピン大学アジア研究所長・教授 ライリャン・フック ISEAS-ユソフ・イサーク研究所研究員 渡邉 敦 笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員 (五十音順) - 内容

冒頭、伊藤剛・日本国際フォーラム理事・上席研究員/明治大学教授による趣旨説明が行われた後、登壇者による報告および自由討議が行われたところ、それらの概要はつぎのとおり。

(1)渡邉敦・笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員による報告概要

ブルーカーボン(以後、BC)の国際社会での議論の推移および東アジア域のBCの特徴・現状について報告する。BCという用語は、2009年に国連海洋計画(UNEP)の報告書において初めて使われた。森林や陸上生態系が吸収する炭素をグリーンカーボンというが、それと対比するものとして海洋が吸収する炭素をBCと呼ぶようになった。人間が排出する二酸化炭素(CO2)の約半分を森林と海が吸収するが、海が吸収するもののさらに半分を海草やマングローブ、塩性湿地が吸収し、堆積物中に貯留する。これらの生態系は全海洋面積の0.5%程度に過ぎず、非常に効率よく炭素を固定している。固定された炭素は、主に堆積物のなかに非常に長期(数百年~千年)にわたって貯留される。しかし、開発などによってこれらの生態系が失われた場合、貯留されていた炭素が大気に放出され温暖化を加速させてしまう。

BCの国際議論に関しては、2009年以降、気候変動枠組条約締約国会議(COP)に合わせてサイドイベント等が頻繁に開催されてきている。気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)では、2010年に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に依頼して、BCの生態系回復によるCO2吸排出量の算定方法の明確化について検討が開始された。そして2013年にIPCC湿地ガイドラインが出されたことにより、CO2の吸排出量を算定する方法が国際的に認められ、BCが政策に反映される機運が高まった。また、COP21(2015年)において、国が決定する貢献(NDC)の報告が始まったことも政策を後押しする契機になった。2019年のIPCCの海洋・雪氷圏特別報告書においても、海洋生態系を活用した気候変動の緩和策としてBCが取り上げられるなど、政策と科学が連携しながら成熟していった。また、2019年、世界14カ国の支援・協力によって構成された「持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベルパネル」(通称Ocean Panel)の報告書において、海洋を利用した気候変動の緩和策の一つとしてもBCが取り上げられた。

この報告書では海洋を利用した気候変動の緩和策として5つの方法が取り上げられたが、そのなかで気温上昇を産業革命以前から1.5℃に抑えるためには、2030年までに300億トンのCO2を毎年減らす必要があると指摘された。300億トンのうち、海洋は12%程度の減少に貢献可能と言われている。そのさらに25%程度は、BCが貢献し得ると推定されている。BCは温暖化の緩和以外に、水質の浄化や生態系の創出、高潮からの沿岸部の保護などのコベネフィット(相乗便益)をもたらす。BCは他の方法と比べ科学や技術が成熟しているので、当面2030年まではBCを持続可能に利用することに優先的に取り組むことが重要となっている。

BCとブルーエコノミー(以後、BE)の関係に関して考えてみる。BEは持続可能な海洋および海洋資源を社会経済の発展と調和的な形で実現するための考え方や政策である。世界銀行によれば、海洋資源および関連する生態系サービスを測定し、定量化し、その環境価値を経済のなかに含めていくことが、BEにトランジットするために重要である。BCは気候変動に関するSDGsの目標13以外のSDGsとの間のコベネフィットが強く、トレードオフの関係が少ない。つまり、BCを上手に活用することが、他のSDGs達成にも貢献する。例えば、マングローブの保全や再生は、掛けたコストの3倍の便益が得られると言われている。

東アジア域(東南アジアも含む)におけるBCに関して言えば、東アジア域はBC生態系の世界的なホットスポットである。しかし、沿岸に居住する人口の数が多く、持続可能でない形での開発が進んでいることもあり、BC生態系の消失も早いと言われている。また、沿岸には貧困層も多く、BCの消失により脆弱性がより高まる人々が多い。東アジア域は歴史的および伝統的に海藻の養殖が盛んな地域でもあることが特徴の一つである。

中国の場合、BC生態系は主に海藻や塩性湿地であり、かつては非常に広大なBC生態系があったが、1950年以降1万㎢ほど消失している。一方、海藻の養殖は天然のBC生態系と同等の面積があり、海藻養殖において現在は世界第1位である。そのため、海藻を基にBCに参入する関心が非常に高い。しかし、水質の悪化などのために沿岸養殖を沖合へと移さざるを得なくなっており、新たな設備投資にコストが掛かっている。そのため、海藻のBCに対してクレジットを作り、新たな産業にして長期的に産業化することで炭素を貯留する機運が生まれている。

インドネシアの場合、マングローブの面積が世界第1位であり、海藻養殖も盛んである(海藻養殖は世界2位)。マングローブを保全することによって、インドネシアが毎年陸上で排出するCO2の3割ほど削減できると言われている。そのためBCに対する関心も高く、国家の開発計画においてBCの政策を推進している。しかし、マングローブの増加よりも伐採の速度の方が上回っており、生態系の減少を止めることが課題となっている。

日本の場合、海藻がBCの主たるものとなっており、日本のBC生態系の面積は中国と同程度である。しかし、日本はIPCCの湿地ガイドラインを用いてBCの吸排出量を算定し、温暖化効果ガスのインベントリーにBCを入れるという状況になっていない。そのため、2017年に研究者を中心にBCの研究会が設立され、その後2019年には国もBCの持続可能な利用に関する検討会を立ち上げるとともに、2020年7月にはジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が設立され私が所属する笹川平和財団も組合員として参加しています。JBEの研究では、科学的および技術的方法とともに、保全・再生のための経済的制度設計に係る方法や社会的コンセンサス構築のための社会的な方法について研究を進めている。2021年3月に、国と連携してBCのクレジットを創出したが、企業はクレジットを購入して排出を埋め合わせることができるようになった。

実質排出ゼロ(ネットゼロエミッション)の社会を目指すうえで、今後5~10年の間BC政策を日本のみならず世界各国で加速させる必要がある。日本においては、JBEの活動等を通じて2025年までにBCを温室効果ガスのインベントリーに登録するように制度や法律を急いで整備する必要がある。こうした事例を東アジア域やBCに関心のある各国と協力しながら、各地にあった形で持続可能な社会・経済を実現する政策につなげることが重要である。

(2) ライリャン・フック・ISEAS-ユソフ・イサーク研究所研究員による報告概要

ASEAN研究センターの調査に基づいて、東南アジア諸国が日本をどのように見ているのかを分析したところ、日本に対する評価は高い。東南アジア諸国が、今後社会的にも受け入れられる持続的な養殖業を行ううえで、日本に対する期待が非常に高い。経済的な利益と社会的利益とを結び付けることが重要であり、環境に良い取り組みにもつなげていく必要がある。日本外務省の調査によれば、東南アジア諸国の日本に対するイメージに関して言えば、「日本は信頼できる関係か」や「日本は平和を愛する国家か」、「日本の役割拡大を支持するか」などの指標において、日本に対する支持は増加している。ISEASの2021年の調査(2019年調査開始)において、「日本が世界の平和や安全保障、繁栄、ガバナンスに正しいことしてくれると思うか」という質問をしたが、2019年以降の傾向として「正しいことをしてくれる」と答えた割合は上昇傾向にある。他の国に対する答えと比較した場合、信頼する国の1位は日本であり、6割以上の信頼を獲得している。それとは反対に、中国に対する信頼は低いものとなっている。米国に対する信頼も非常に高い傾向にあるが、これは東南アジアを無視してきたトランプ政権期の出来事である。

日本に対する信頼の理由として、「日本は国際法を尊重する責任あるステークホルダーである」という答えが最も多かった。次いで「経済力が大きい」や「グローバルなリーダーシップを発揮する意志がある」であった。3つ目の理由としては、日本の文明や文化に対する高い評価である。一方、日本に対する不信感の理由として、「グローバルなリーダーシップをとるだけの能力や政治的意思がない」という答えが最も多く、次いで「国内問題や北東アジア問題で手一杯のため、グローバルな問題にリーダーシップを発揮できない」という答えであった。しかし、米中の不確実性があるなかで、EUを除けば、東南アジアがそのヘッジをする第三の相手として日本を第一に選んでいる。

日本がその知識や経験を生かせる専門分野は、養殖業である。特に、沿岸部においてではなく、内陸部における養殖業においてである。東南アジアにおいて、2011年に養殖業が天然の漁業を超えており、その差はさらに広がると考えられる。魚に対する需要も今後拡大することが予想されており、漁業資源の増加も見込めないことから、養殖は今後も増えていくだろう。養殖システムのなかで、例えば閉鎖式の養殖の場合、水質や温度、飼料の種類を管理することで魚の成長率などを完全にコントロールすることが可能である。また、若者の雇用創出にもつながる。一方で、海洋で漁業を行っている人々にとって、養殖の拡大はマイナスの影響を及ぼす。しかし、継続的な努力を通じて、できるだけスムーズな転換を図ることが必要であろう。より環境にやさしい漁業資源の獲得を目指す必要があるし、環境への負担をできる限り減らす取り組みが必要だからである。そのためには、養殖が出る廃棄物を削減することも必要である。つまり、養殖のもたらすプラス面がますます重要になってきており、マイナス面には技術の活用やトレーニングを通じて抑えていく取り組みが必要である。

日本では、クロマグロやサケ、マス、フグなどについて、複数の企業がこれらを内陸で養殖し成功し始めている。それとともに、養殖に対する懸念を払しょくすることもできている。日本企業の養殖での成功例を生かすことができれば、東南アジア諸国にもプラスになる。日本は長年にわたって知見を有しており、東南アジア諸国の多くが養殖の魚を輸出している。また、養殖される魚介類は東南アジア諸国において主要なタンパク源である。生産を大規模化することによって、輸出収入を増やすことができる。こうしたことから、温度管理や効率性、抗生物質の非使用、物流など養殖プロセスの分野における改善に関して、日本との協力の可能性が考えられる。最終的には、統一されたガイドラインや規格を推進することが重要であろう。資金や人材に関しても日本はフロントランナーであるが、協力を通じて日本の高いイメージをさらに高めることができるであろう。また、東南アジアの食糧安全保障にも貢献可能となる。内陸での養殖が盛んになれば、東南アジアの漁民が海洋に出ることも減り、南シナ海において中国漁船との衝突の可能性も減るかもしれない。海洋での漁業が減れば、環境保護区域を設定できるようになり、中国漁船が環境保護区域において活動できなくなる可能性もある。

中国が世界最大の深海養殖船を2022年に実現させる話がある。プランの全体像は不明だが、国内市場に加えて、東南アジアの市場も狙っているようである。一つの大国に食料生産を全て委ねるのか、あるいは東南アジア諸国の現在の状況を生かして日本と協力して行っていくのか。後者の場合、現在の生計や環境を守ることができ、持続可能にすることができるであろう。

(3) 石川智士・東海大学教授による報告概要

2050年に世界人口は90億人を超えると指摘されているが、その場合食料の生産性を6割増加させることが必要となる。途上国においては、食糧生産性を100%増加させなければならない。食糧が不足するなかで、タンパク質の供給が最も深刻な問題である。タンパク質を作り出すためには大量の穀物が必要であるが、過去においても同様の問題が生じた。しかし、技術発展に加え、作付面積を増やし、化学肥料を発明し、新たな品種を育成することで問題を解決させてきた。今後も同じ戦略を取ることができるのかと問われれば、答えはNoと言わざるを得ない。いくつもの論文のなかで言及されているように、地球のシステムに対する人間の影響が余りにも大きいからである。核物質のインバランスや生物多様性の喪失が地球の限界をはるかに超えている。

このような状況下で海洋における生産性の重要性に焦点が当てられている。持続可能な海洋における生産のためには、沿岸における生態系の保全が欠かせない。沿海域は海洋全体ではわずかだが、生産性や季節多様性が高い。特に熱帯地域において、多くの人々が沿岸の生態系や漁業に依存して生活を営んでいる。このような活動は、食料の供給や所得手段として重要である。しかし、商業的漁業と比べて、小規模漁業は管理がしにくいという問題があり、総漁獲量も分かりにくい。標準的な漁業管理のためには統計データが必要だが、小規模漁業に関しては、漁獲量や漁獲努力量すら分かりにくい。小規模漁業の場合、資源量を評価するうえで、基本的な統計が得られないという問題がある。(したがって、効率的に資源管理を実行するためには)資源量の区別や変動を理解することがまず必要である。

(統計データが集めづらいということに)加えて、現在広く実施されている科学的データによる漁業の規制だけでは、魚種や資源量の持続可能な利用にとって十分ではなく、生息地の保全も重要である。漁業資源の資源量がどのように変化していくのかを考えてみると、(産卵から幼魚期までの発生初期の死亡が)特に資源量の減少に大きな影響があるため、産卵場所の保全は重要である。しかし、熱帯・亜熱帯の沿岸において、魚種の産卵場所については、よく分かってない。最近では、廃棄漁具によるゴーストフィッシングやマイクロプラスチックの問題が、海洋生物に対する新たな脅威となっている。これらに関するデータや情報は依然として限られているため、協力して現状把握に努めなければならない。日本政府はG20において、「海洋プラスチックごみナレッジセンター」を提案した。このセンターにおいて、より広く漁業の資源量を取り上げて欲しいと考えている。資源量に対してより理解を深めるとともに、産卵場や生息地に関する情報を共有することが重要である。国際的な共同研究を実施することによって、データや情報の信頼性および透明性を高めることが可能となり、相互信頼・相互理解を深めることにつながるであろう。それによって、新たな海洋秩序の構築が可能となるかもしれない。

(4) ジョフ・サンタリタ・フィリピン大学アジア研究所長・教授による報告概要

循環型海洋秩序の形成に向けて、各国の意見対立があるなかでどのように協力を推進すべきか考えなければならない。海洋には無限の資源があり、利益につなげることもできる一方で、脆弱な資産でもあるためしっかりと管理できなければ、長期的に利益をもたらすことができない。海洋のスチュワードシップにはすべての人が関わる必要があり、海洋の持つ潜在的な可能性を最大限に発揮できるようにしていく必要がある。その意味で、海洋再生可能エネルギー (MRE)が重要であるが、海洋温度差による発電などを含むMREは、海洋エネルギー活用の一部である。東南アジア地域は2万5千の島から構成されており、MREのポテンシャルが高い地域である。

アジア太平洋地域の国家が協力して、MREを共同で開発していくことが重要である。協力することに加えて、投資家から資金を募り、研究機関の専門知識を活用することが必要である。それらを活用してMRE発展のボトルネックを解消していくべきである。また協力の範囲としては、各国の支援の下、コスト競争力のある分野・技術の開発につなげることであり、ローカルコミュニティの教育も必要である。

MREに関する協力の可能性に関して言えば、例えば、かつて太陽光には懐疑的な声もあったが、各国政府や民間が投資を行うことで改めて太陽光エネルギーに注目が集まっている。再生可能エネルギーは信頼性が高いこともあり、将来的にも入手可能な信頼できるエネルギー源である。空気を動かすよりも水を動かすことで得られる運動エネルギーの方がはるかに大きいため、巨大なエネルギーを派生させることができる。海洋エネルギーの技術を発展させることで、アジア太平洋地域の経済成長につながり、新たな雇用を生み出し、カーボンフットプリントの削減につながる。アジア太平洋地域のエネルギー不足にある国に対して、近隣国が支援することによって経済成長につなげることができ、エネルギーセクターの自給自足につながる。気候変動にも悪影響を与えないものであるため、多くのステークホルダーは再生可能エネルギーに注目すべきである。

MREを電力発電に活用することで、アジア太平洋地域の国々が大きな恩恵を受けることできる。地域のバリューチェーンをさらに深堀りすることが可能であり、エネルギーコストが下がることにより、特に途上国の企業の恩恵につながる。さらに、僻地の経済活性化につながるとともに、サプライチェーンの多様化にもつながるであろう。MREによって、より競争力のある製品を生み出すことができ、僻地の農業や電気通信サービスの改善にもつながる。結果として、将来の地域の成長の見通しが明るくなるであろう。ポテンシャルのあるパートナーシップを通じて、海洋は誰のものかという問いに対する答えにつながるであろう。海洋は資源であり、将来の世代に対して守らなければならない資産として位置付けることが重要である。

(2)自由討議

・フック先生およびサンタリタ先生から、それぞれの問題とともに、国際協力に関して指摘がでた。では、どのように各国の協力を推進すべきであるのか。共通の目標に向けて各国が対等な立場で協力を進める方向でよいのか、あるいは大国(覇権国)が国際公共財として他の国々に対して分け与える方法なのか。後者に関して言えば、一つの国がリーダーシップをとって他国のニーズを満たしていくというやり方である。国際協力と言っても様々な方法が考えられ、どのような協力が必要になると考えているのか。

・ASEAN諸国は各々の発展段階が異なっている。技術力のレベルにおいても格差があり、考え方も異なる。養殖に関して言えば、小規模な養殖業が多いため、データ収集の面で困難もある。協力モデルにも様々なものが考えられ、対等なパートナー同士の協力もあるが、日本は東南アジア諸国よりもはるかに先を進んでいる。しかし、だからといって協力の余地がないかといわれればそうではない。日本は東南アジア諸国に対して、何十年にもわたってかなりのODAを供与するなどの協力を行ってきた。また、商業面での実現可能性を考えると、スケールメリットのためには十分な規模が必要である。内陸養殖であろうが、沿岸養殖であろうが、消費地に近い場所で養殖業を行うことができ、物流チェーンを短くし輸送コストを抑えることが可能である。特に、農村部など内陸において養殖を行うことで雇用創出にもつながる。日本からは専門的な知識を共有してもらうことができ、資金に関して言えば、日本以外(地域的および国際的な国際機関等)から得ることも可能であろう。また、これまで食用とみなされなかった魚種の養殖に関しても協力を進めることが可能であろう。

・沿岸地と消費地との関係強化に関して、ポテンシャルを感じている。しかし、魚の保管など技術力の面で足りていないため、日本からの支援を期待したい。また、東南アジア諸国には漁業学校があるため、その支援もお願いしたい。さらに、まだ十分に活用されていないアクアポニックスの協力も重要である。MREにおける協力について言えば、MREにおいても官民連携を強化することが必要である。主権国家間で何らかの合意ができれば、非政府間での協力も進むと考えられる。つまり、トラック2での交流も重要である。

・アクアポニックスに関して言えば、シンガポールのある企業は多層型の水耕栽培を行っており、環境への負荷も低い方法を使っている。まず魚を育て、その過程で出る廃棄物を肥料として活用している。栽培に必要なエネルギーは、太陽光を活用している。現在はシンガポールの郊外で行われているが、都心部で行うことも可能であろう。

・日本のMREに関して言えば、久米島でパイロット事業が行われているが、現時点では得られるエネルギー価格は高い。深海資源をエネルギーに変換するだけではなく、エビや海藻の養殖などに活用することも考えられる。例えば、フィリピンなど東南アジアにおいて、MREの他の分野での活用は考えられえているのか。

・東南アジアにおいても、90年代からパイロット研究が始められている。エコロジー的にもバランスの取れた技術である。フィリピンではまだ検討中であるが、海岸に近い居住地には電力が供給されていない地域もあり、MREを活用することで供給が可能となる。そして、MREを養殖に活用するうえで地域住民からの理解を得ることにもつながるであろう。技術の活用と地域のステークホルダーへの貢献のバランスを取ることが重要である。

・人類はMREなど環境に役立つことを行う一方で、プラゴミのように環境に負荷もかけている。プラゴミを考えてみた場合、かつての公害とは異なり、特定の産業や企業が原因であるとは言えない。むしろ、一般の人々が知らず知らずのうちにプラゴミを出し、環境に悪影響を与えている。つまり、「どこの誰に責任を負わせるのか」を議論した場合、責任の所在が不明確であり、特定の誰かがコストを負担する方法を取ることができない。こうした問題にどのような対処方法が考えられるのか。

・マイクロプラスチックが最近話題であるが、これは様々な面で影響が出ていることが科学的に明らかになってきたからである。しかし、マイクロプラスチックは最初からマイクロプラスチックなわけではなく、はじめは単なるプラスチックゴミであり、発生源は陸上である。対策としては、まず陸上から海洋にプラスチックゴミが流れないようなシステムを構築することである。これは産業的なシステムだけでなく、教育などを通じて人々の意識の変化をもたらす仕組みも重要である。その際、科学的なデータを用いて明確にその悪影響を社会に積極的に発信するのは、研究者の仕事である。これは、どこの国であろうと同じ取り組みが必要である。

また、すでに海洋に存在するゴミをどう処理するのかという問題もある。これについては犯人捜しをしても無理であろう。したがって、これこそ国際協調が必要となってくる。少なくとも民主主義的な国家で、プラゴミが人類にとって脅威であることを皆が理解できれば、国際協力として自らの領域にあるゴミを自らで処理するという行動を起こしやすいだろう。マイクロプラスチックだけでなく、環境問題は人類共通の問題として認識されやすく、共通利害関係を生みやすい課題であるため、協力が必要となる。その際、国家間でデータが異なる場合、スタンダードなメソッドを構築してデータを共有し、あるいは実際の研究の場に同乗するなどの共同作業を行うことを通じて、データの信頼性やスタンダードメソッドの普及がより促進されるであろう。

・情報共有や技術供与に関して、現時点でどの程度協力が進んでいるのか。どの程度目標が達成されていて、今後の課題とは何か。

・ここ数年で国際的なプラスチックゴミの取引は禁止、もしくは取りやめる国家が増えている。少なくとも、これに関連するデータは少しずつ集まってきている。現在大きな問題となっていることは、地震および津波が起きた際に大量のゴミが陸地から流れ出るが、そのゴミの行方に関しては不明となっていることである。地震や津波の多いアジア太平洋地域の場合、多くの国で災害によってゴミが流れ出るが、そのトレースができていない。調査も十分になされておらず、その問題に対する人々の意識もまだ十分ではない。そのためには多額の予算や技術的な開発などが必要となる。

・コロナ渦において、人々がマスクを投げ捨てるなどの問題もある。レジ袋の代わりに紙製や再利用可能な袋を使用するなどのキャンペーンもあるが、こうした人々の意識を変えようとする活動は良い出発点となっている。それによって、海洋汚染は減っていくだろう。

・人々の行動が良いものだったとしても、国際公共悪になることもあるが、では国際協力はどのような枠組みで可能なのか。環境問題に関して言えば、国家間の協力も重要であるが、実行可能なエコシステムがないとブルーカーボン(BC)が温暖化の原因になりかねない。BCは人々の生活の良いものであるが、その活用を誤れば温暖化が悪化するなど誤った方向に進む危険もはらんでいる。政府間(トラック1)だけでなく、企業間の協力も含め民間の間(トラック2)での協力も必要となる。また、海洋環境についての人々の意識を変えることができなければ、成果を上げることはできないであろう。トラック1およびトラック2において円滑な協力を実現するためには、複数のレベルで枠組みを構築し、情報共有を行い、政府および民間を含む形で技術開発を行うことも必要となる。では、MREの活用に関して、フィリピンやシンガポール、日本においてどのような協力の枠組みが構築されてきたのか。

・地域間や多国間のフレームワークはすでにあるため、東アジアサミットやASEAN地域フォーラムなど活用できるものは活用すべきである。しかし、域内の主体という意味では、国家による取り組みになる。商工会議所や企業、民間組織のことも考えると、意思決定を行う側とエンドユーザーの側との間でギャップがある。つまり、エンドユーザーの側から見れば、国家間の枠組みはマルチであろうとバイであろうとエリート主導のものと見られている。そのため、もっと草の根主導のものも必要である。積極的な参画を促すならば、トップダウンではなくボトムアップであるべきである。つまり、海洋資源の保全などの課題において、漁業者をより巻き込んでいくことが必要である。国家は意思決定者ではなく、ファシリテーターの役割を果たすべきである。つまり、シンガポールやフィリピン、日本にいる漁業者たちのような現場レベルが意見交換を行うことが必要である。データがあったとしても、その信頼性に問題があるためにしっかとした意思決定にはつながらない。

・協力するならば、マルチステークホルダーの関与が必要である。水耕栽培の例だが、政府は政策を決定するが、2030年までにシンガポールは食料自給率30%を目標として掲げ、様々な優遇策がとられている。そのためには、水耕栽培は商業ベースで実行される必要があり、十分な規模の経済性がなければならない。規模としては投資を呼び込むために、ある程度の規模である必要があり、他国においてより大規模化できるような形が望ましい。シンガポール企業の考え方は、現在の時代の考え方に合ったものである。時代の流れとして、カーボンフットプリントをどのように削減するのかというものがある。カーボンフットプリントを削減するためには、規模を余りにも大きくしすぎてはならない。モデルを精密に作ることで、拡大が許される場合には規模を環境に即した形で拡大させることもできる。モデルの作成には政府系企業だけでなく、多くのステークホルダーが関わっているが、シンガポール国民が信頼できるモデルでなければならない。当初は割高な商品だったとしても、国民の間でこのモデルによる商品が環境にやさしいものであるという理解が深まれば、国民は商品を購入するであろう。また、他国においてもこのような考えやモデルが理解されれば、輸出も可能となるだけでなく、そのモデルの応用も考えられる。

・食品に関して消費地の近くで生産する技術を高めることは、様々な面にプラスの影響がある。このなかにアクアポニックスのようなものが追加されることは、一つの方向性であろう。熱帯地域の場合、太陽光エネルギーを活用することは、高いポテンシャルを持つ。水産や養殖に関して言えば、日本と東南アジアとの間での協力枠組みがあり、長い歴史がある。その枠組みを活用することで技術協力が行われてきた。必ずしもすべてが成功しているわけではないが、その素地があるため、新たな協力を深めるポテンシャルがある。最近の東南アジアの人々は、精神的に成熟しており、環境に対する配慮や環境に配慮した製品の価値を十分に認める市場となっていることから、日本企業の協力も可能なレベルとなっている。また、日本の漁船は、海洋においてゴミを投棄していないことを証明するために、ゴミの量(積んでいった量と持って帰ってきた量)まで漁獲統計として登録する仕組みとなっている。このような仕組みも含め、製品が環境負荷の低いものであることを認証する仕組みを他国とも協力してやっていくことで、環境にやさしい沿岸の利用を促進することにつながる。

・低レベル汚染水の問題に関して、どのように考えているのか。

・2つの問題があると思う。一つは、当初から注目されていたセシウムの問題であり、これは10年にわたりモニタリングされている。その結果、セシウム自体はほとんど入っていないことが証明されており、これに関しては心配の必要はない。もう一つの問題は、トリチウムの問題であり、これを海洋放出することへの心配があるかもしれない。個人的な意見として、これは国際的に基準が決まっているため、その基準に沿って行うことは普通のことであろう。IAEAを中心に明確な基準が作られているため、それに則して行う必要性がある。データに関する信頼性と透明性を担保する仕組みは、プラスαで作る必要性はある。

・新しい価値の創造と重要性を高めるための対話が重要である。例えば、洋上風力発電が日本においてトップダウンで進もうとしている。風力発電が計画される地域では、新たな価値にもなれば、既存の漁業へのマイナスな影響に対する心配もある。その際、地元の声を聞きながら、電力を活用した施設を作るなど新たな付加価値を作る必要があり、そのための対話が重要である。国際協力も同様のフレームワークになるのではないか。

・循環型システムの構築などを考えた場合、問題も多くあるが、将来性のある夢のある話である。しかし、目標が短期間のものもあり、短期間で技術開発や情報共有だけでなく、社会システムをどのように変革するのかということを考える必要もある。そのための議論は今後ますます重要になる。コロナのような問題は政府の役割が大きいが、海洋空間の利用の問題は民間企業も含めて相互に利益が得られる持続可能な方法を考える必要がある。その意味で、トラック1だけでなく、トラック2の働きが重要となる。

以上、文責在事務局