欧州のEU懐疑的ポピュリズムの躍進 その3

「極右ポピュリズムの論法」

2025年3月16日

渡邊 啓貴

東京外国語大学名誉教授 / 帝京大学教授 / 日本国際フォーラム上席研究員

1.抗議者——社会福祉ナショナリスト/福祉排外主義

パリ政治学院のジル・イヴァルディ Gilles Ivaldi教授によると、欧州極右政党の共通点は、①経済・社会政策面での柔軟性(機会主義的対応)、②文化的秩序観では移民・イスラム排除、 ③主権・権威主義的な急進性と信頼感との戦略的バランスがとれていること、④扇動的だが権力掌握も視野に入れた動きをすること、⑤欧州統合への不信感にある。とくに、急進性を標榜する一方で、人心を巧みに手繰り寄せる言動の在り方は今後の極右の命運を占うカギとなる。ポピュリズムがどのように進化するのか。問われているのはその点だ。

ここでポピュリズムの定義そのものについて詳述する余裕はないが、一言で言えば語源的には「反エリート主義」であり、現状への不満の表現を意味する。欧州ポピュリズム運動の共通の方向性としてしばしば指摘される点は[2]、外国人嫌い・排外主義、権威主義、道徳放任、民・多文化主義への嫌悪、「ライシテ(政教分離)」の曲解、反知性主義、超国家主義反対=主権主義、反グローバリズム・反EU、ナショナリズム、労働者・下級階層に対する社会保障の重視などである。

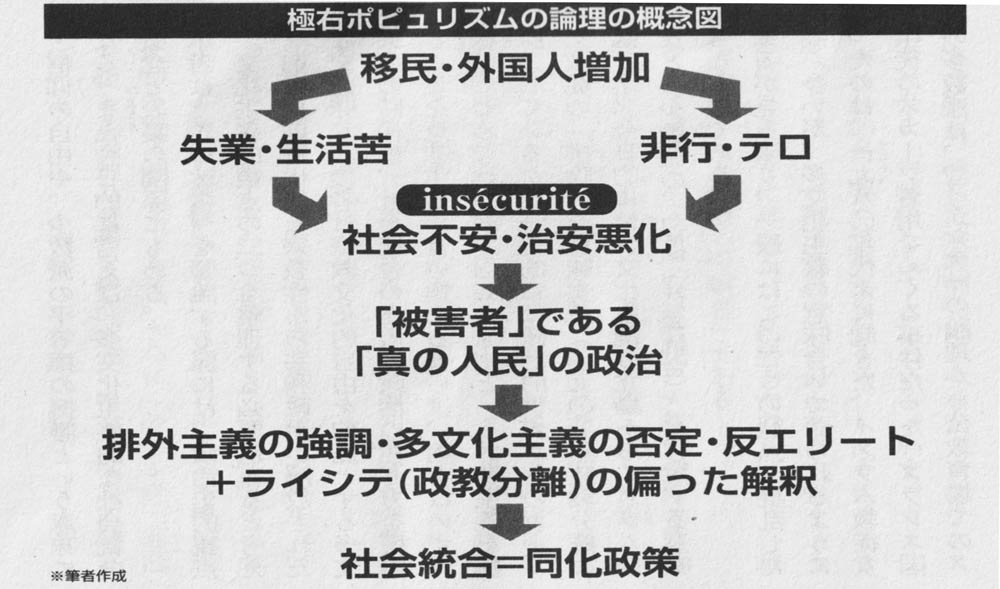

これらの指摘は多岐にわたり、中には一見矛盾しているように見える概念もあるが、出発点は広義の「社会不安と不満」にある。失業や治安の悪化がその代表例である。それらはいずれも移民や外国人によって自分たちの社会が腐食された結果であり、エリート層の既存の政治は、堕落しているためこうした外敵を優遇し、本来の国民がその権利を侵されていると考える。外国人=「侵略者」という議論の転換、排外主義を強調し、多文化主義を否定する論法となる。自分たちこそ「弱者」だという意識が、反権力に結びつき、「排外主義」「権威主義的差別」政策にいたるという特徴がある。

この点について、ミュラーのポピュリズムの定義も、この分野の嚆矢であるマーガレット・カノヴアンの1981年の指摘以来の伝統的な「人民・庶民vsエリート」という構図の延長にある[3]。ミュラーによれば、ポピュリズムとは、「道徳的に純粋で完全に統一された人民」と、「腐敗しているか(中略)、道徳的に劣っているエリート」とを対置する政治世界の認識である。その上で、ミュラーは「エリート」に対抗して、民主主義的手続きの枠外で「真の人民」、大多数の「普通の人々」が立ち塞がるという対立図式を想定する。つまり実態は不確かだが「善なる概念」である「真の人民(例えば「真のフランス人」「真のドイツ人」)」が敢然とエリートに反抗する単純な勧善懲悪のフィクションが成立するのである。したがってこの権力への「抗議者」である「人民」は、道徳的正当化の衣をまとって独断的な行動をとることを許される。そして自分たちだけが法による保護を受けることができる(差別的法治主義)とまで標榜する[4]。

ポピュリズムの支持者たちは、社会不安と不満をもつ「抗議する人」とともに、自分たちこそ被害者であるという「逆転」の意識を共有する。極右ポピュリズムの排外主義が1980年代以後勢力を拡大してきた背景には、経済・社会不安があった。失業・生活苦などの原因を外国人・移民に求め、そのための排外主義と社会福祉政策を強調する姿勢だった。「福祉排外主義」、「左翼的ナショナリスト」としての極右ポピュリストだ。議会政治参加に次ぐ「脱悪魔化」のプロセスだ。

フランスでは、右であれ左であれ与党や政権政党以外の支持者と、2022年6月の国民議会選挙において棄権・白票を含めた「抗議する人たち」の票(現状批判票)は三分の二以上(第一回投票76.9%、第二回投票77.3%)だ。こうした「抗議する人たち」の得票率は、二十年前2002年大統領選挙では29.6%だったが、その後増え続け、二年前の大統領選挙では55.6%にまで増えている[5]。ここで「抗議する人たち」とは、極右マリーヌ・ルペン(RN)、極左ジャン・リュック・メランション、極右エリック・ゼムール、左翼過激派旧トロツキストらの政党である。したがって自分は排外主義を主張しているという意識はない。自分たちこそ外国人の侵略と攻撃の「犠牲者」だという「逆転の発想」がその根底にある。

2.共和主義者、極右——「ライシテ」容認による逆転の発想

こうした中で今世紀に入ってさらなる極右の躍進を支えたのが、「ライシテ(政教分離)」の概念だ。特にフランスの極右「国民連合(RN,旧国民戦線(FN)」の勢いが強いのは、マリーヌ・ルペンの時代になってこの概念を提唱し始めたからだ。

この概念はわが国では耳慣れないが、歴史的には自由・平等・博愛に次ぐ、フランス共和制の四番目の柱だ。そしてこの概念はフランスで始まり、1905年に制度化され、その後西欧諸国で受け入れられてきた。西欧諸国の民主主義を語るうえで重要な発想のひとつである。単純化していえば、「政治や公共の場から宗教色を排除する。中立化する」ということに尽きる。

この法律が導入された当時の実情に即した狭義の意味としてはカトリック教徒という多数派勢力を政治世界から排除することに大きな意味はあった。そのことで共和政治が宗教から自立することができるからであった。他方で共和主義精神を基礎にした広義の意味では、この概念は個人生活の面での宗教・信仰の自由を意味する。また少数派の平等権の擁護という意味ともなる。今日的な意味では多文化主義的な社会統合の概念と表裏の関係にもある。筆者は今日このテーマを議論する際には、この政治史(歴史)的観点と多文化主義的社会統合の二つの観点から整理して考える必要があると思っている。つまり前者は、前近代的なカトリックの宗教勢力の影響力から共和主義政治が自由になることを意味し、後者は多文化共生の今日の時代における宗教文化的自由を前提とする社会統合の在り方を意味する。

一般にはこの二つの観点が混乱した議論が多いが、この「ライシテ」の議論を多文化主義の新たな段階に向かわせたのは、1980年代終盤からのイスラム教徒女子中学生のスカーフ着用をめぐる事件だった。フランス国民の多数派は、歴史的なライシテの論理から公教育場でのスカーフ着用を拒絶したが、マイノリティー擁護の立場からはこれを政教分離として簡単に割り切るべきではないという意見が上がった。ミッテラン大統領夫人と社会党の一部の領袖のイスラム女子中学生擁護の発言だったが、それがライシテ論争に火を付けた。擁護派の立場は多文化主義の中の少数者保護の議論と重なったからだ。

そこにルペンの議論が入り込むすきがあった。マリーヌ・ルペンは2009年から自分たちはライシテの擁護者と主張するようになる。そして自分たちは「アウトサイダー(共和制の否定者)」ではなく「共和主義」制度の一員であり、擁護者だと標榜するようになった。それはフランス国民に対して、この極右の政党のイメージを柔らげるだけでなく、正当化する効果を持った。

ルペンの論理はこうだ。カトリック教徒たちは歴史的「ライシテ」を順守し、政治に控えめな姿勢を示すことによって共和主義にうまく溶け込んできた。それは私たち普通の人々である「真のフランス人」の誇りとするところだ。しかし今日この政教分離を阻む勢力がいる。それがイスラム教徒たちである。彼らは宗教勢力でありながらフランス政治・社会を「侵略」しようとしている。イスラム教徒はフランスの政治社会で自分たちの主張を通そうとしているように見える。イスラム教徒は宗教勢力であるばかりか、「政治勢力」であり、「侵略者」である、とルペンや欧州極右は主張する。そう言われてみると、フランスやベルギーはじめ欧州の大都市郊外で通りを埋め尽くしたイスラム教徒の集団「路上祈祷」の写真を見て、「イスラムの侵略」と感覚的に納得してしまう人がいてもおかしくない。さらに女性の行動の自由を制限する習慣や装束にそれは顕著だ。

これがマリーヌの時代になって導入された論法だ。実はそこには多文化主義による少数者を包摂していこうという精神はもともと欠落している。歴史的ライシテに見られたカトリックの政教分離という排除の論理を援用して、ライシテという共和主義概念がイスラム教徒に対する攻撃と排除の議論に巧みにすりかえられているのである。

これこそ極右ナショナリストの大きな変化だった。いや彼らのいうところの「共和主義」への大転換だった。「治安」「失業」から「反移民・反イスラム」「イスラム移民規制」への連想ゲームはさらにライシテ容認の新たな論理の展開を通して彼らの勢力拡大に結びついている。ご都合主義的に言葉を巧みに操り、人心をかく乱する、文字通りポピュリズムの真骨頂だった。表向き、柔和な共和主義者の顔とは裏腹な過激なナショナリストのもう一つの裏の顔(「真のフランス人」は排外主義者)がそこにある。マリーヌ・ルペンは二つの顔をもつ現代の「ヤヌス」なのであろうか。