北東アジアの安全保障協力 -日米韓協力を中心に-

菊池 誉名

日本国際フォーラム常務理事 / 東アジア共同体評議会常任副議長

はじめに

近年、北東アジアをめぐる安全保障環境が大きく変容している。本論考では、北東アジアの安全保障環境において、特に「日米韓協力」の現状とほかの地域制度との連携なども含めた今後の課題・展望について確認し、さらにそれらを補完するものとしてのトラック2およびトラック1.5の役割と可能性について考察する。

1.北東アジアにおける安全保障環境

2.日米韓の安全保障協力の進展

北東アジアには、安全保障に関する常設的な地域枠組みがなく、北東アジアの安全保障を展望するにあたり重要となるのが多国間連携である。日本にとっては米国と同盟関係にあることから、多国間連携の機軸となるのは日米韓協力となるだろう。

日米韓の連携は、1990年代に北朝鮮の核危機への対応から一時進展をみせるも、その後日韓の歴史問題などによって停滞する。しかし、米国で2021年に日米韓の立て直しを最優先課題の一つとしたバイデン政権が発足し、さらに韓国で対日関係の改善に動いた尹錫悦政権が誕生したことで、再び日米間協力は進展する。具体的には、2022年6月のNATO首脳会談(マドリッド)の場を利用して開催された日米韓首脳会議を皮切りに、今日まで5回の首脳会議が開催されている。特に第2回目となる2022年の11月の東アジアサミット(プノンペン)の場を利用して開催された日米韓首脳会議では、「インド太平洋における3か国パートナーシップに関するプノンペン声明(Phnom Penh Statement on Trilateral Partnership for the Indo-Pacific)」が発表された。同声明では、はじめて日米韓協力が、北朝鮮問題のみならずインド太平洋およびそれを超えた地域の安全保障の確保に向けたものであることが確認された。そして第3回目となる2023年8月のキャンプデービットで初の単独開催となった日米韓首脳会議では、「キャンプ・デービッド原則(Camp David Principles)」、「日米韓首脳共同声明(The Spirit of Camp David: Joint Statement of Japan, the Republic of Korea, and the United States)」、「日本、米国及び韓国間の協議するとのコミットメント(Commitment to Consult Among Japan, the Republic of Korea, and the United States)」の3つの成果文書が発表され、年1回程度の外相・防衛相・財務相・経産相・国家安全保障担当局長会合の開催、海洋安全保障に関する三国協力枠組みの立ち上げ、情報共有及び連携の強化、創造的技術防護に係る協力、など包括的な協力が明記され、「日米韓パートナーシップの新時代」が宣言されるにいたった。以降、日米韓協力は進展し、首脳会議のほかに閣僚、高官会議、特に外相会議は複数回開催されており、不定期ながら定例化に向かいつつある。また安全保障の実務的な面においても、三国の間で北朝鮮のミサイルに対処するためのリアルタイムでのミサイル警戒データ共有メカニズムの進展、東シナ海での防空・海上またサイバー作戦訓練などを行う「フリーダム・エッジ」などの新たな共同演習も進められている。これらのことから、今後日米韓の協力が、これまで以上に実務的となり、安全保障協力の「制度化」が進んでいくとみることもできるだろう。

3.日米韓の安全保障協力の課題と今後の展望

他方で、日米韓協力には脆弱性や課題も抱えている。もともと日米韓協力は、米国を軸にした良好な日米関係、米韓関係の上で成り立っており、日韓関係が歴史問題などで冷え込むと、三国協力全体が停滞するという脆弱性を内包していた。2022年以降の進展は、逼迫した国際情勢もさることながら、「同盟ネットワークの強化」を重視したバイデン政権の誕生と、日韓関係の改善がなければ成し遂げられなかっただろう。つまりこれまでの三国協力は、「米国が橋渡しをして、日韓関係の改善が保証されて初めて強化できる」構造であった。

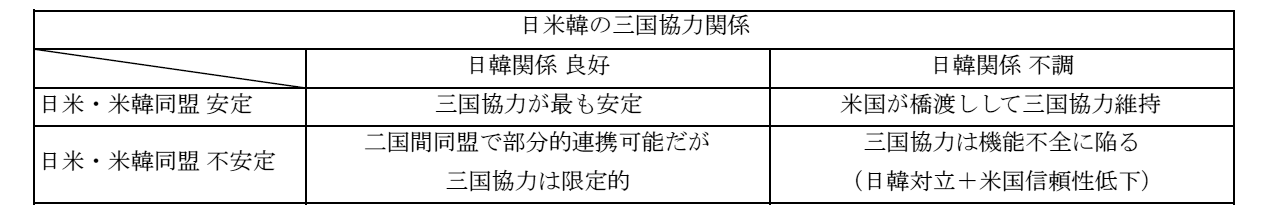

上記の図のとおり、三国協力は、二つの条件に依存する。日米同盟と米韓同盟が安定か不安定か、日韓関係が良好か不調にあるのか、である。そして日米・米韓同盟が安定していて、日韓関係が良好であれば、三国協力は最も強固なものとなる。日米・米韓同盟が安定していれば、たとえ日韓関係が不調であっても。米国が橋渡し役を果たしてある程度の三国協力が維持できる。逆に日米・米韓同盟が不安定であれば、日韓関係が良好でも強固な三国協力は維持できない。そして日米・米韓同盟が不安定で、かつ日韓関係も不調な場合、三国協力は完全に機能不全に陥ることになるだろう。今後、同盟を不安定化させるような現在のトランプ政権の政策が継続され、さらに日韓の首脳の交代によって日韓関係が後退する可能性も指摘されているが、その場合は上記図のとおり三国協力が最も機能不全に陥ることになってしまうだろう。もともと三国協力においては、日米および米韓の同盟関係はあっても、日韓の間で相互防衛義務をもつ同盟関係はない。これまでの三国協力における合意は、必ずしも法的拘束力をもつものではなく、今後いかにして三国協力の制度化を段階的に進めることができるかが重要となる。

4.他の多国間安全保障協力枠組みと連携に向けて

北東アジアにおいては、日中韓、ARF、ADMM Plus、また各二国間関係も含めて重層的な多国間枠組みが展開されている。

1999年に始まった日中韓の枠組みは、これまでに20以上の閣僚級メカニズム、60以上の政府間協議メカニズムを構築し、さらに数多くの三国共同プロジェクトを実施するなど、日中韓三国さらには北東アジアの実務的な協力、関係強化を進展させてきた。近年はさらに「三国協力+x」という新しい概念のもとで、三国協力の範囲をより広い地域に広げていくことも試みられている。日中韓三国枠組みは、経済、環境、人文などの機能的協力が中心であり、安全保障中心の枠組みではないが、例えば2024年5月に4年半ぶりに開催された第9回サミットの共同声明では「朝鮮半島及び北東アジアにおける平和、安定及び繁栄の維持が我々の共通の利益となり、また、我々の共通の責任であることを再確認した」と言及され、日中韓三国で朝鮮半島問題の政治的解決に向けて努力することが確認されている。長期的には、現在の日中韓協力が安全保障分野への協力にも拡張される可能性がある。

1994年に政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じ、アジア太平洋地域の安全保障環境を向上させることを目的として始まったARFは、北朝鮮も参加(ただし2025年は不参加)しているアジア太平洋で最も包括的な安全保障対話の場であり、その実効性が限定的とはいえ、「信頼醸成措置(CBMs)」や「予防外交」を主要課題として扱ってきた。日本にとっては、中国を含む地域全体の安全保障議題を扱う唯一の年次多国間対話の場にもなっている。

2010年からASEAN加盟国の国防大臣および域外国も含めて行われているADMM Plus は、アジア太平洋地域における公式な防衛大臣会合として重要な機会を提供し、また人道支援・災害救援、海上安全、サイバー、防疫など非伝統的安全保障分野で、今後の協力を拡大していける可能性がある。

他に二国間においては、日本とっては中国との関係が極めて重要であり、例えば安全保障面において、近年では「海空連絡メカニズム(MACM)」の一部として日中防衛当局ホットラインを2023年3月に設置している。ただし2025年時点で実運用は限定的で依然として日中の偶発事故リスクは残存しているとの報道があり、今後の強化が必要であろう。

これらの枠組みや関係性は、それぞれに課題はあってもいずれも北東アジアの安全保障にとって極めて重要な場と機会を提供するものであり、日米韓協力との協調、連携、相互補完の可能性を探る意義は大きいだろう。

5.北東アジア安全保障協力におけるトラック2の役割

トラック2は、政治、経済、安全保障対話の「非公式」チャンネルであり、政府としてはコミットしがたい新たな課題や公的に論議するには微妙な争点に対処する際に、知識人・専門家・有識者と総称される学界・財界の人材に、「私人の資格で参画する政府関係者」を加えた協議や対話などの迂回経路を経由することで柔軟なあるいは斬新な対応を可能ならしめようとする手法のことである。

冷戦以降、アジアにおけるトラック2外交は、自身が形成するネットワークや取り纏める提言などによって、地域制度構築に寄与したり、またその政策形成に貢献したりするなどしてきた。こうした政府レベルの公認あるいは政府レベルと関係性が近い代表的なトラック2外交としては、1980年設立の太平洋経済協力会議(Pacific Economic Cooperation Council:PECC)がAPECに、1987年設立のASEAN戦略国際問題研究所(ASEAN Institutes of Strategic and International Studies:ASEAN-ISIS)がASEANに、1993年設立のアジア太平洋安全保障協力会議(The Council for Security Cooperation in the Asia Pacific:CSCAP)がARFに、それぞれカウンターパートとして関係を築き、前述のような役割を演じてきた。また1993年設立の北東アジア協力対話(Northeast Asia Cooperation Dialogue:NEACD)は、六者会合の雛形となり、地域大国間の協調的枠組みの基盤を提供した。

前述のような活動の事例として、CSCAPにおいては、ARFが2001年に採択した予防外交の「8原則」が、主としてCSCAPでの議論に依拠して策定された旨がARF公式文書に明記されており、CSCAPがARFの信頼醸成機能の発展に寄与したといわれている。またNEACDは、六者会合の会期と会期の間の「中間フォーラム」として機能していたことなどが関係者から言及されている。

他に、北東アジアに限定したものではないがトラック1.5の枠組みとして、2002年から開催されているIISSアジア安全保障サミット:シャングリラ会合(IISS Asia Security Summit: The Shangri-La Dialogue)、2006年から開催されている香山フォーラムも重要な役割を演じている。

このように、トラック1.5およびトラック2は、決して国家間の問題解決への万能薬となるものではないが、政府間関係を補完する役割を演じることができる。政府レベルでまだ協議が十分でない政策について、先んじて議論を行い、またその成果を政策提言などとして提出することで、政府間協議を進展させたり、協力を促したりすることに寄与することができる可能性がある。また時には、政府間では議論が難しい内容であっても、それをトラック1.5およびトラック2で議論することで、政府間の対話の突破口を開くことにも寄与できる可能性がある。

おわりに

このように北東アジアの安全保障は、政府間の枠組み(日米韓、ARF、ADMM-Plusなど)に加え、CSCAPなどのトラック2、シャングリラ会合、香山フォーラムのようなトラック1.5が、政府間の対話を補完し、信頼醸成や新しい協力テーマを先導する役割を果たしている。今後、政府レベルにおける二国関係、多国間枠組みのみならず、民間レベルの両輪で安全保障対話、さらには実務的な協力を多層的に推進し、北東アジアの安全保障を強化することが重要であろう。北東アジアの安全保障は、日米韓を基軸にしつつも、多国間の枠組みやトラック2の取り組みを重層的に組み合わせることで、より安定した地域秩序を築くことが可能である。

以上

北東アジアの安全保障環境は急激に変化している。東シナ海での対立、米中対立、北朝鮮の核開発の継続・即時発射可能な固体燃料ミサイル技術の向上などに加え、ロシア・北朝鮮間で防衛義務を含むと報じられている「包括的戦略パートナーシップ条約」の署名(2024年6月)、中国・ロシア間で「中露関係全面戦略協力パートナーシップの深化に関する共同声明」の発表(2024年7月)、また中国・ロシアの共同軍事演習やエネルギー・経済協力が強化されている。

さらに第二次トランプ政権の関税政策による多角的自由貿易体制への影響やサプライチェーンの再編、同盟国への国防費や米軍駐留費の負担増要求のほか、在韓米軍縮小の可能性が報じられている。このような米国のアプローチは、同盟関係を不安定化させ、国際制度への信頼低下をもたらす可能性がある。

ただし北東アジアの安全保障環境は、北東アジアにだけ焦点を当ててみるべきではないだろう。北朝鮮はロシアに対して、ウクライナ戦争への派兵またミサイル提供などをおこなっているとみられている。またイスラエル-ハマスの戦争、イラン情勢など中東の混乱は、同地域からのエネルギー依存度が高い日本・中国・韓国など北東アジアのエネルギー供給の安全にも直結する課題である。こうした状況から、北東アジアの安全保障は、他の地域との複雑な相互依存の中にあり、グローバルな安全保障と双方向性のものだといえ、北東アジアの安全保障がグローバル安全保障に直結する。