激動続く世界・2025 —トランプ政権への不安と期待

2024年12月26日

坂本 正弘

日本国際フォーラム上席研究員

始めに —2020年代の激動とトランプ政権登場

2020年代に入り、世界の激動が続いた。コロナパンデミックは、世界に感染者8億人、死者700万人を齎し、社会隔離は、経済・社会に大打撃を与えた。2022年には、安全保障常任理事国ロシアが一方的にウクライナに侵略し、世界に衝撃を与えた。23年には、ハマスのイスラエル攻撃に対するイスラエルの復讐は多数の死傷者と脅威を生み出した。2024年は、2つの戦争を抱え、中露枢軸と西側の対立の中、インフレが続き、G7の多くの国で政権与党が敗北する状況である。

かかる状況の中、米国第一主義を主張し、関税男の異名をとるトランプ氏の大統領選での勝利は、その奔放さから世界に不安を与える面があるが、同時に、2025年1月の大統領就任に向けての素早い行動は驚きであり、選挙公約の2つの戦争の早期解決をめぐる動静は世界の期待を高めている。

I.トランプ政権登場の衝撃

1.トリプルレッドの勝利

2024年11月5日の選挙の結果は、大統領選挙のみならず、議会の上院、下院も共和党が多数を占める結果となった。大統領選挙人獲得数はトランプ氏312対ハリス氏226だったが、接戦7州すべてで、トランプ氏が勝利した。全国の総得票数でもトランプ氏7千7百万票とハリス氏の7千4百万票を上回った。上院選挙では共和党が53と民主党の47に差をつけた。下院選挙でも共和党220対民主党215と僅差ながら勝利した。

以上の結果、トランプ・共和党はトリプルレッドの状態となり、人事の面においても、大きい権限と実行力を持つこととなった。

2.勝利の原因-民主党の変質

このような共和党の勝利の原因として、バイデン政権下での物価高、移民増などがあげられるが、その底辺での民主党の変質との意見が強い。民主党は、本来、労働者の党であり、平等を主張する進歩性から、ヒスパニックにも、黒人にも人気があったという。しかし、時代の変遷の中で、民主党の支持者は、ITや金融など高級な労働者に偏り、製造業の白人労働者は共和党に流れた。バイデン政権下のインフレやローン金利上昇、さらに不法移民の増加などが、白人労働者のみでなく、ヒスパニック、黒人の中にも共和党支持へ転嫁者輩出の原因となった。さらに、イスラム系がガザ戦争でのバイデン政権の対応に不満を持ったとされる。

ハリス陣営への選挙資金の集まりは、トランプ陣営を大きく引き離していたが、民主党支持者の裕福さを裏書きしている。更に、民主党大会が映画俳優や有名歌手を動員したことも、民主党は生活の苦しさから分離しているとの印象を与えたという。大統領選挙後の民主党には今後の方策に関し、混乱が見られる。

会田弘継氏は、2020年はコロナに影響された異常時で民主党が選挙に勝利したが、これは一時的現象である。民主党の欠陥は2016年のトランプ勝利の時点から明瞭であり、2024年の選挙結果である共和党の勝利と民主党の敗北は必然で、今後も民主党の構造改革がなければ共和党の勝利が続くとする。上院の選挙は、2年ごと3分の1が改選されるが、アメリカ政治専門家の渡瀬裕哉氏は、上院の改選状況から、2028年迄は共和党優位が続くとする。

3.選挙公約から見る目標

トランプ氏の公約は、その基本であるMAGA(米国を再び偉大にする)の理念が第一期と変わらない。米国の過重な国際負担を軽減し、国内の規制を緩め、米国産業の基盤を整備し、国内回帰、定着を促進し、経済を活性化するとの主張だ。また、中国には厳しく対応し、その覇権を許さない方針である。

具体的には①2017年のトランプ減税の恒久化、法人税引き下げ(21%を15%に)、チップ課税の撤廃、②10〜20%の輸入関税賦課による産業保護。③EV補助排除、石油・ガス採掘規制排除など環境規制の緩和、④不法移民排除(国境警備と本国送還)、⑤対中強硬姿勢−関税60%引き上げ、最恵国待遇の取り消し、⑥ウクライナ戦争とガザ戦争の停戦。であるが、⑦政府効率省(DOGE)設立による行政改革が目玉として付加されている。

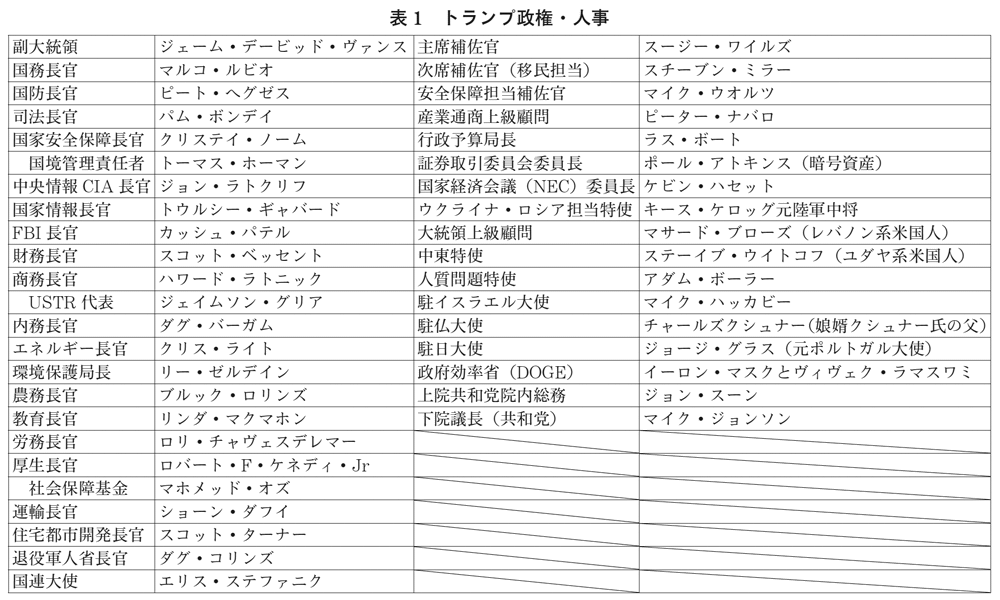

4.素早い人事

以上の目標実現のための人事であるが、表1に見る如く、大統領選後1ヵ月にして、ホワイトハウス人事共に、閣僚人事もほぼ完成したことは驚くべきはやさである。第一期のトランプ政権は、政界に不慣れなトランプ大統領と共和党主流派の推す人事の組み合わせとなったが、半年を要したことを考えると昔日の観がある。しかも、第一期は発足後も、大統領とぶつかり、肝要の主席補佐官も変わり、国務長官、国防長官も数次の変化だった。2期目のトランプ氏は、8年にわたる経験の結果、多くの人材を選択し、迅速に政権を作りつつあるが、後述のように、2025年1月20日就任の前から活発に活動し、政策を急激に進めている驚きの状況である。

表1の左側は、各省の長官などで上院の承認を要する。右側は、ホワイトハウスに属する大統領補佐官や特殊任務の特使が並ぶ。渡瀬裕哉氏によると、右側が戦略部門で、左側の各省はその実施部隊だとする。実施部隊は、トランプ政策の忠実な推進が肝要で、大統領選挙での論功行賞の面もあるが、4000人に及ぶ各省幹部の入れ替えや具体策の実施が重要となる。

主席補佐官のスージー・ワイルズ氏は政権全体をにらむ地位にあるが、素早い人事決定は、調整能力抜群の女性補佐官のおかげとの評がある。各省長官の人事には、上院の承認が必要だが、院内総務のジョン・スーン氏はトランプ氏と距離を置き、既に司法長官は当初の人事をやり直しとなった。今後も、国防長官、厚生長官などの入れ替えもありうる状況だが、論功行賞の人事を上院の責任で、スクリーンさせている面がある。(注:上院には共和党ながら、政権と距離を置き、審査する5人のチェッカーがいるとの評がある)。

J.D.ヴァンス副大統領は、上院の議長となるが、選挙での活躍も目覚ましく、トランプ後の共和党大統領候補の声が高い。国務長官マルコ・ルビオ、国防長官ピート・へグゼス、安全保障補佐官マイク・ウオルツは安全保障面の対中強硬派だが、ルビオ国務長官は中南米への関心が高い。ベッセント財務長官は金融界出身で、3-3-3(財政赤字GDP3%、GDP3%成長、原油生産一日3百万バーレル)を提案するが、ラトニック商務長官、グリアUSTR代表、ピーター・ナバロ産業通商上級顧問とともに、米国への産業回帰を旨とし、中国への強い対応の布陣である。

トランプ政権のパリ気候変動協定からの離脱は必至とみられるが、バーガム内務長官以下、エネルギー長官、環境庁長官は、トランプ氏の唱えるサウジ以上の米国の石油・天然ガスの生産拡大とともに、EVへの補助金廃止に進むとみられる。政権にとって移民問題は極めて重要であり、国境管理の厳格化、不法移民の大量強制送還を唱えるが、ノーム国土安全保障長官、ホーマン国境管理責任とミラー大統領次席補佐官が当たる。

ギャバード国家情報長官は政権の14の情報機関を統括するが、CIA長官、FBI長官は情報、捜査担当として重要である。ボンデイ司法長官は政府の最高法律顧問の肝要な職責であるが、最高裁判事9人の内、保守系が6人を占める状況は共和党政権にとって望ましい状況である。しかも、今後さらに保守系が1名増える可能性が高い。

政府効率化省(DOGE)の設立は今回の目玉である。イーロン・マスク氏とビベク・ラマスワミ氏が代表者で、連邦政府債務の大幅削減を目的とし、すでに採用活動を展開している。性格は、米行政予算局(OMB)への助言機関で2026年7月4日・独立記念日までの期限付機関で、構造改革を進め、政府機関の縮小、閉鎖や連邦政府職員の縮小により、債務の削減を提案する。(2兆ドル或いは5000億ドルの削減の言及。バイデン政権は約20万人の連邦職員を増やし、現在、総数約300万人である)。DOGEに対応するOBMには、第一期の局長のラッセル・ボート氏が再任される。

(注、イーロン・マスク氏はテスラ、スペースXのCEO、X社の会長。世界一の富豪と称され、トランプ氏に多額の選挙資金を拠出。最近はトランプ氏と行動を共にすることが多く、後述のパリでのウクライナ問題にも関与している。また、中国にEV専用のテスラ工場を所有し、中国政府との接点もある。)

なお、注目すべきは、トランプ氏の暗号資産の支持である。選挙でも資金を得たようだが、暗号資産により、連邦政府債務35兆ドルの問題を解決できると発言した。政権での「AIと暗号資産」担当に、ベンチャー投資家のデビット・サックス氏を指名し、米国証券取引委員会長にポール・アトキンスを指名している。また、シンシア・ルミス共和党上院議員は連邦準備制度にビットコインの保有を義務付ける内容の「2024年ビットコイン法」を提出している。以上の流れを受けて、ビットコインの価格は高騰している。しかし、暗号資産は、基軸通貨ドルとどう関係するのか、また、中国を大きく利するのではないかなど問題は残る。

II.公約の効果

以上の公約の効果はどうか。法人税引き上げ、環境規制緩和、関税引き上げなどは、その大きな目標である、米企業・製造業の活性化、国内回復に寄与する可能性はある。現に、米国企業の国内回帰や日本企業や台湾半導体の対米投資も増えている。但し、トランプを支持した白人失業労働者の救済に当たる状況ではない。

しかし、関税引き上げ、不法移民の排除はインフレ再燃の可能性の指摘がある。12月14日付日経新聞は、トランプ政権の関税引き上げ(対中国10%、カナダ、メキシコ25%)は、米国の物価を高め、消費者支出を制約し、米GDPを1.3%引き下げるとする(中国GDPは0.3%の引き下げ)。また、米国にいる不法移民は1千万人を超え、年間100-200万人の流入がある。農業・建設、飲食サービスなど下級労働者として米経済を支えているが、低賃金、過重労働かつ労働契約なく、使いやすい労働力であり、不法移民排除は労働コストを高めることが必須とされる。

米国経済の現状はインフレ抑制のため、5.5%まで引き上げた金利を24年9月、11月と4.75%まで引き下げたが、景気が強く、さらなる引き下げの様子を見ている状況である。インフレの再燃には警戒だが、国際的にみると、米国経済の強さは世界一強の状況であり、米国に資金が流入し、ダウ株式は4万ドルをつけ、ドルも堅調である。米国経済を支える強大な柱はGAFAMに象徴される情報テック産業だが、世界中から巨額の収益を集め、さらなる新しい分野への新興企業が輩出している。マーチン・ウルフ氏は、日経12月11月号「病を抱え繫栄する米国」で、米国の殺人率、収監率、妊婦死亡率、五歳未満児の死亡率は先進国中最も高く、平均寿命は79.4歳と最低だ。このような社会病理、低福祉が社会の活気と表裏一体の状況をどう解するかだが、欧州の中には、米国社会の病理が経済ダイナミズムの代償との見解があるとする。コロナで100万人を超える死者をだしながら、ワクチンを超短期の1年未満で開発したダイナミズムである。

III.2つの戦争への対応

表1に見る如く、多くの特使・顧問任命が任命され、トランプ政権はすでに活動に入っているといえるが、その中での注目は、大統領就任時には2つの停戦を実現するとの公約への対応ぶりである。

1.ウクライナ停戦

トランプ政権は、キース・ケロッグ元陸将を、ウクライナ・ロシア特使の大統領補佐官に指名したが、ケロッグ氏は、2024年6月和平案をトランプ氏に提示している。その内容は、①ロシアとウクライナに戦闘ラインで停戦するよう提案し、②両者が交渉するように強制する。③ウクライナが停戦と交渉を受け入れれば、米国は武器の供与を続ける。④ロシアが停戦と交渉を拒絶すれば、米国はウクライナへの武器供与を増強する。⑤ウクライナはロシアの支配下にある領土を正式に認める必要はない。⑥ウクライナはNATO加盟を長期にわたり延期すべき。⑦ロシア占領の領土はロシアの支配にとどまる。という骨子だが、ロシア・ウクライナの消耗戦が過剰に若者を死亡させる状況を終わらせたいとした。トランプ氏好みのディールでもある。

トランプ政権移行チームは①ウクライナの北大西洋条約機構(NATO)加盟を最低20年間禁止、②それを条件に米は露軍再侵攻を抑止する軍事力提供を約束③停戦ラインに非武装地帯を設け軍事監視団を派遣する、との和平案を作成したと伝えられるが、ケロッグ氏の提案が土台をなしている。

トランプ氏の戦争終結への宣言と和平案に対しては、国際的な動きが強まっている。何よりも、当事者であるゼレンスキー大統領が、これまでの全領土の奪還の主張から、主権は残すが、ロシアの占領地域を残す停戦を受け入れる目標に調整し始めた状況がある。千日を超す、大国ロシアとの戦いは甚大な損害、負担である。ゼレンスキー大統領は9月トランプ候補を面談したが、11月大統領選挙後は、側近を訪米させ、ケロッグ氏やウオルツ安全保障補佐官と会談している。

欧州諸国の動きも注目される。マクロン仏大統領は2024年2月ウクライナへの軍隊派遣の必要性を主張した。11月末英国と共同での軍隊派遣の検討を公表したが、上記、非武装地帯の軍事監視団は欧州が担うべきとの動きになる。ショルツ政権も連立解消の中、ウクライナへの援助強化の決定をした。バイデン政権のウクライナへの武器供与の強化の動きは、ウクライナの交渉力強化とみられる。圧巻は、12月7日からのパリでのノートルダム再建記念式典での、トランプ、ゼレンスキー、マクロンの3者会談であるが、改めて、停戦の動きの加速を感じさせる。

問題は、プーチン・ロシアが停戦に応じるかである。トランプ氏は、大統領選後プーチン氏に電話し、ウクライナとの停戦を呼び掛けたという。上記、フランス訪問に際し、ロシアの人的被害は60万人にのぼり、ウクライナも40万人だと公表したが、折からのシリアでのアサド政権崩壊に対し、ロシアは弱体化している、早くウクライナとの停戦に応じるべきとした。トランプ氏はノーベル平和賞を望んでいるとされるが、ウクライナ停戦の実現に期待したい。

2.ガザ戦乱

世界が抱える今一つの戦乱はガザを巡る戦いである。バイデン大統領は2024年5月末ガザ終戦案を提案し、ハマスは前向きの検討を伝えたが、イスラエルはハマスの根絶が前提だとした。ガザの悲惨な状況に対し、国際的な非難が高まり、米国内でも反対の動きが出る中、バイデン政権はイスラエルの過剰な戦争を戒めたが、武器の供給は続き、ネタニヤフ首相はバイデン政権の意向を無視しづけてきた。

選挙公約に就任前のガザ停戦を掲げてきたトランプ氏は、12月初め人質の解放が実現されなければ、その代償は極めて大きいとしたが、米国籍人質の存在が強硬な姿勢となる。イスラエル大使にマッカビー氏を指名し、レバノン系のマサードボーラーを中東担当、大統領上級顧問に、ユダヤ系のステイーブ・ウイトコフ氏を中東特使に指名するほか、アダム・ボーラー氏を人質問題担当特使とした。イスラエル一辺倒ではない人事だが、これらの人々は1月20日を目指して、活動を活発化している。バイデン大統領も11月末、ネタニヤフ首相と電話会談を行い、イスラエルとレバノンでの停戦合意を歓迎し、ガザ停戦に動くべきとした。

ハマスが12月に入り、米国籍の人質の録画を公表したのは、トランプ氏の動向への反映と思われるが、イスラエルもハマスに人質の一部解放し、ガザでの停戦を提案したという。トランプ氏のネタニヤフ首相への影響は強いとされるが、カタールも停戦仲介者の役割を再開したとされる。但し、停戦が実現したとしても、それが和平につながるかは別問題である。ガザへの長期駐留をかざすイスラエルとこれを否定するハマス・パレスチナ側の対立がある。

トランプ氏は第一期目に、イスラエルとアラブ首長国連合(UAE)、バーレーンとの間にアブラハム合意を成立させた。2021年の中東和平構想はイスラエル寄りだが、サウジのアブラハム合意への参加を肝要とみる。サウジはイスラエル・パレスチナの二国家解決を支持しているが、トランプ氏はどう対応するか?

3.シリア情勢の影響

2024年11月末、シリアでシャーム解放機構(HTS)が、アレッポを陥落させたのち、首都ダマスカスへの進軍を続けた。政府軍の抵抗はもろく、12月8日には首都が陥落し、アサド政権は崩壊し、大統領はロシアに亡命した。HTSは首都の治安維持につとめ、モハメド・アル・バジル氏を暫定政権の首相とするとともに、他の反体制派や前大統領支持のアラウイ派との合意に達したとされる。今後の情勢性は極めて流動的だが、HTSの方策は当面の治安回復に成功しているといえよう。

シリア政変による敗者はまずロシアである。アサド政権を救えなかった状況への国際的信頼喪失は大きいが、シリアにある海空軍基地の帰趨も不明であり、アフリカへの影響力減退も生じよう。トランプ氏は、上記のように、ロシアの弱体化を指摘した。劣らぬ敗者はイランである。多額の援助で支えた同盟国シリアを失った上、ヒズボラへの援助の道も失い、当面、自国の安全保障に専念だが、核武装への道の懸念もある。

逆に、最大の勝者はイスラエルであるが、シリア領内のミサイルや航空機、艦船を攻撃、破壊する上、ゴラン高原を超えてシリア領内に進軍する抜け目なさである。ハマスには圧力が増大する状況である。トルコも勝者だが、シリア在住のクルド勢力の増大が自国へ波及するのを懸念している。

米国は、シリア北東部の在住のクルド人を支援してきたが、バイデン政権は、ブリンケン国長官を派遣し、HTS主導の暫定政権と接触し、シリアでの平和的政権移行のため支援の用意があるとした。ただし、シリアの新政権には多くの難題があり、今後の状況が注目されるが、トランプ政権の対応はどうかである。

IV.米中関係と中国

1.中国への関税引き上げ表明

トランプ移行政権はすでに述べたように中国強硬派をそろえている。就任時の中国への10%追加関税とカナダ・メキシコへの25%関税賦課はフェンタノールの害と位置付けている(カナダ・メキシコには不法移民問題もある)。グリアUSTR代表は、中国への10%の付加税は、米国の巨額な赤字故、大統領権限で付加可能としているが、カナダ、メキシコへの課税も、中国製品の迂回輸出をも念頭に置いていることは明らかである。

トランプ氏は中国への60%の関税引き上げを別に表明し、最恵国待遇の停止も検討するとするが、バイデン政権下でも、イエレン財務長官は、中国の過剰生産と対外摩擦を警告しており、中国のEVに100%、その他太陽光パネル、バッテリーや鉄鋼・アルミなどに高率な関税が付加した(本誌8月号の拙稿「中国・三中全会の波紋」参照)。

2.中国政府の新質生産力重視と景気政策

中国政府は7月の3中全会が典型だが、中国式現代化の柱として、科学技術強国路線を強調し(国家安全とともに)、EVなど新質生産力の拡充を重視し、不動産不況、地方財政、中小金融機関問題は、3重点リスクとはしたが、新しいものを打ち立ててから古いものを排除するとの方針のもと、景気対策はわき役であった。

しかし、その後の中国当局の対応には景気対策を重視する変化が見られる。このような変化について、習総書記が中国経済の混迷の重大さを意識したのか、権力闘争の結果、習氏の地位が低下し、李強氏などの主張がより通りやすくなったのかは不明だが、景気重視の政策が続いている。

中国人民銀行は、9月24日、①預金準備率0.5%引き下げ、②公開市場金利、住宅ローン金利の引き下げなどの景気刺激策とともに、③株価対策として政府系ファンドによる株投資拡大、自社株買い資金枠設定(3000億元)、株式担保などの株式市場支持を決定したが、26日、さらに中央政治局会議が景気刺激を支持した。これを受けて、上海株価指数は9月中旬の2,700から急騰し10月初め3,400に急騰したが、個人投資家の株口座保有が急拡大した。以来、株相場が下落しそうになると、財政出動を含む景気刺激策の公表による株価支えがあり、12月中旬の上海株価指数は3,400の水準となっている。中国個人の投機熱による社会・経済の活性化があるが、海外の資金の流入もあり、景気にプラスである。

しかし、中国当局の景気刺激策は金融的措置にとどまり、現在まで財政出動はない。11月の人民代常務委員会は特別地方債限度額を10兆元としたが、融資平台の隠れ債務の借り換えによる利子軽減を図ったもので刺激効果は大きくない。また、不動産対策として、地方政府による優良不動産企業への融資拡大による未完成住宅の完成(4兆元)、上海、広州などでの住宅購入制限の緩和、既存の契約を含む住宅ローンの金利引き下げを行ったが、依然として価格低下は続いている。また、設備の更新や家具、電気機器、自動車などの買い替えの促進のための金融支援が行われている。

12月9日の中央政治局会議、11〜12日の中央経済工作会議は「2025年の経済運営」を検討したが、重点任務として①消費の強力な喚起と投資効果による内需拡大、②科学イノベーションによる新しい質の生産力の発展、③国有企業の改革深化と民営企業の発展、④対外開放の促進、⑤不動産市場など重点リスクへの対応などが取り上げられた。このため、一段と積極的な財政政策と「適度に緩和的な」金融政策の実施を宣言した。従来の「穏健な」金融政策から、「適度に緩和的な」金融政策への転換の内容は不明だが、中国の実情は、社会総融資にしろ、M2にしろ、金融の伸びが鈍化している。このため「超常軌」景気循環策の検討が報道されている。

財政政策については、財政赤字の拡大や、超長期特別国債の増発によるプロジェクトや設備更新、消費財買い替え政策の支持や、地方政府の特別公債の拡充が述べられ、公務員給与、行政機関運営の最低ラインを支えるとした。これまでも慎重だった財政政策が注目されるが、具体的には25年3月の人民代での決定となる。

3.景気を支える輸出の齎す貿易摩擦

中国経済の現況は不動産不況の継続、地方財政の赤字・ひっ迫、中小金融の不安などの状況が続いているが、9月以来の景気刺激策により、株価の上昇などが生じている上、中国政府によるEVなど新質生産力の拡大や過剰生産の輸出による下支えが効いて、5%を超える工業生産を支えている面がある。

中国の2024年の自動車生産は3100万台(23年3000万台)を超えるが、内、新エネルギー車は、補助金もあり、1300万台を超える(23年960万台)。輸出は、23年に491万台を記録し、日本を上回ったが、本年は600万台となり、世界市場での存在感を高めよう。

米国では中国EV車への高関税から、輸出が伸びないが、日本では中国EV車は人気がない。欧州ではVW社の工場の操業停止の状況の中、中国EV車は効率の関税引き上げに面しているが、途上国市場への進出が続く。国内での激烈な競争が続くが、BYD社などは海外での工場建設を拡充している。

中国の1-11月の輸出は6.7%増に対し、輸入は2.4%の低迷であり、24年の貿易黒字は1兆ドルを超える勢いである。EV車、バッテリー、ソーラーパネルなど新エネルギー製品・新質生産品が輸出を伸ばしているほか、内需が低迷する中、鉄鋼、造船、衣料、医療品など、世界の工場からの工業製品が世界に流出している。東南アジア諸国では越境電子商取引で、中国からの格安製品が、トラック輸送で膨大に届き、各国内の工業、流通業に打撃を与える状況から、中国との越境電子商取引規制の動きが出ているが(日経12月14日P12)、これは東南アジアに限ったことではなく、先進国のみならず多くの途上国が中国製品との摩擦の急激な高まりを経験している状況である。折からの人民元は、ドルに対し7.3元弱まで減価している。元安は、中国商品への10%の米関税を相殺する効果を持つが、他の国に対しては、さらなる輸出圧力を高めることとなる。

V.トランプ政権と日本

トランプ-安倍の緊密な関係は、国際場裏でもてはやされたが、トランプ夫妻は明恵夫人を夕食に招待した。駐日大使もジョウジ・クロス氏が指名されたようだが、現在の日本はトランプ氏にとって、就任前の注文の少ない国の一つではないか? 日米同盟は二国間ディールの対象になるが、43兆円の軍備増強はGDP2%を目指している。また、経常収支の黒字は大きいが、貿易収支は赤字で、GAFAへの支払いは巨額である。日本企業の巨額の投資収益も、米金融市場にとどまっている。米国の関税引き上げも上記の日経の調査では米、中にはマイナスだが、日本にはプラスとのことである。

多国間枠組に関しては、トランプ氏は歓迎では無かろうが、トランプ氏にその有効性を強調すべきと考える。日本が多角的枠組みを好むのは、安全保障上特に対中戦略として有効と考えるからである。TPPには最近英国が加盟したが、G7、QUADもその目的に沿っており、アセアン首脳会議への参加もそのためである。日米韓の枠組みもしかりであるが、AUKUSの枠組みの有効性をトランプ氏に強調したい処である。

自民党は先ほどの選挙で大敗し、現在、日本は少数与党の国政運営を迫られている。石破政権はうまくやっているとの評価もあろうが、短期政権の連続は外交上望ましくない。改めて、長期安定政権の創出が、日本外交の影響力を高める所以と考えるが、どうか?

《参考文献》

- 会田弘継(2024)『それでもなぜトランプは支持されるのか−アメリカ地殻変動の思想史』東洋経済新報社

- 菅原出(2024)『GLOBAL RISK WEEKLY』12月6日号及び12月14日号

- 坂本正弘(2024)「中国・三中全会の波紋―デフレ下の対外摩擦」外国為替貿易研究会『国際金融』1383,2024.8.1

- 日本総研(2024)『アジア・マンスリー』Vol.24 No.285 2024年12月