いたずらに「今度の波は大きいかもしれない、怖いから高台に逃げよう」といった自然現象の津波の対策と同じようにウイルスの流行への対策を考えるのは、愚の骨頂である。そのように考えると、「全国民毎日PCR検査で感染者を全部あぶりだして周囲にいるかもしれない感染者から逃げよう」という発想しかできなくなる。また、「波」が小さくなったのはウイルスが弱くなったからだ、というふうに、常に外部条件にのみグラフの曲線移動の理由を求めることも、正しいとは思えない。人間的な営みとしての「波」の発生と、抑制策の繰り返しを、あたかも完全に自然現象であるかのようにみなすことに、私は懐疑的である。

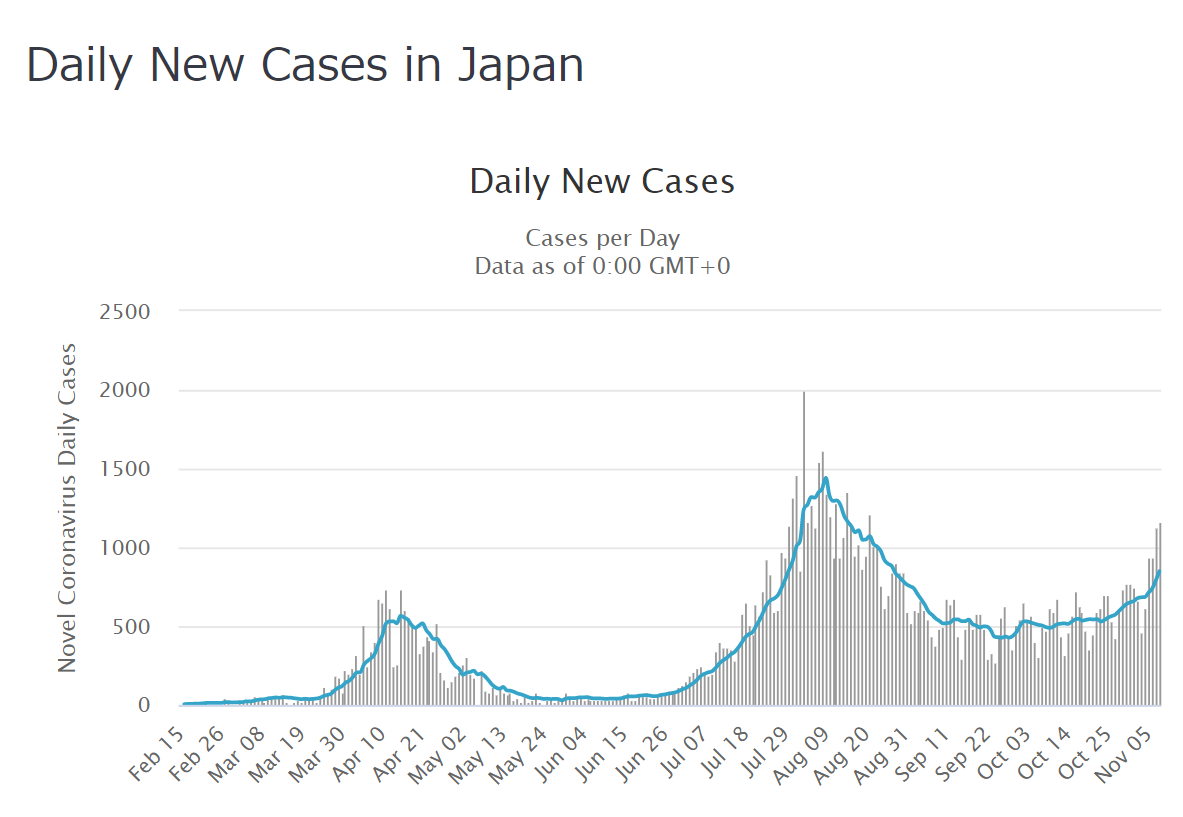

いわゆる「第2波」が到来したとされていた時、日本では新規陽性者数に対して死者数が抑制されていた。これをもってウイルスが弱毒化した云々といった議論もあったが、実際には高齢者や慢性疾患者の致死率(だけ)が高いことがさらに広く知られて社会的防衛の方法が進んだことや、治療方法の進展があって、致死率が下がったのではないか。少なくとも万人に対して等しくウイルスの殺傷性がなくなったわけではない。グラフを見てみよう。日本の「第2波」は、「第1波」と比べて、一日当たり新規陽性者数では2倍程度の大きさになっているように見える。

いわゆる「第2波」が到来したとされていた時、日本では新規陽性者数に対して死者数が抑制されていた。これをもってウイルスが弱毒化した云々といった議論もあったが、実際には高齢者や慢性疾患者の致死率(だけ)が高いことがさらに広く知られて社会的防衛の方法が進んだことや、治療方法の進展があって、致死率が下がったのではないか。少なくとも万人に対して等しくウイルスの殺傷性がなくなったわけではない。グラフを見てみよう。日本の「第2波」は、「第1波」と比べて、一日当たり新規陽性者数では2倍程度の大きさになっているように見える。

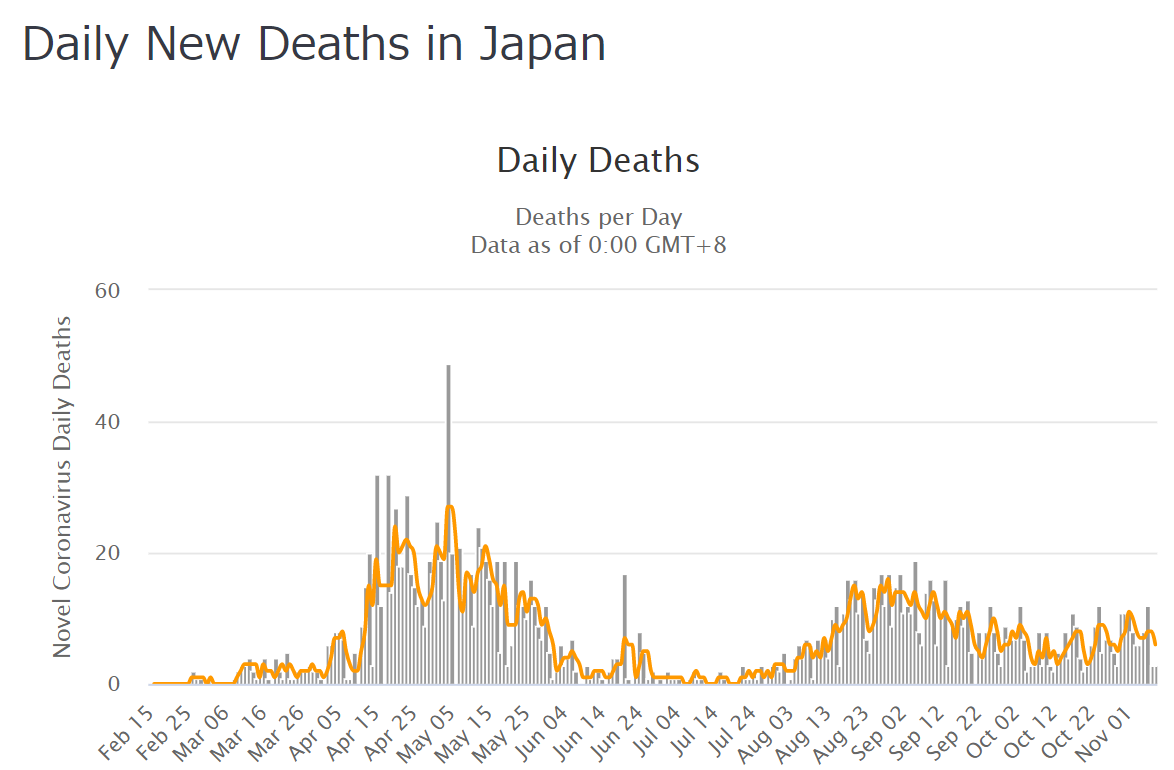

ところが一日当たり死者数で見ると、3分の2程度の大きさで抑制された。これを見てウイルスが弱毒化した、と考える人もいたが、証拠がないと思う。人為的な努力によって死者数が抑制された、「第2波」では、「第1波」の時以上の学習効果が働いた、と評価する方が、より自然だ。

ところが一日当たり死者数で見ると、3分の2程度の大きさで抑制された。これを見てウイルスが弱毒化した、と考える人もいたが、証拠がないと思う。人為的な努力によって死者数が抑制された、「第2波」では、「第1波」の時以上の学習効果が働いた、と評価する方が、より自然だ。

現在、ヨーロッパを巨大な「第2波」が襲っているとされる。これは私に言わせれば、巨大な「第1波」に対する厳しいロックダウンなどの対策の効果が薄れた後に発生している現象である。日本と比したときの欧州諸国の「波」の大きさや長さの違いは、流行の度合いや社会政策の度合いによって決まっている。致死率だけを見ると、ヨーロッパ全域で劇的な改善が見られる。「第1波」を大きく超える新規感染者が発生しているにもかかわらず、「第1波」を上回る死者数を記録している国はない。日本と同じで、学習効果が働いていると評価することができる。日本と異なるのは、絶対数が大きい(波が大きい)まま振れていることだ。抑制していても、感染拡大の規模が大きくなりすぎれば、やはりなお看過できない絶対数にまで死者数も達する恐れがあるために、次々とロックダウンに踏み切ることになる。欧州でとられているのは、日本の「第2波」対策よりも、強い措置だ。しかし、春先の「第1波」に対する措置と比べれば、各国とも緩和した措置だけをとっている。なぜなら、死者数の相対的な抑制を図りながら、日本と同じように「医療崩壊を防ぐ」を判断基準にして、社会政策の内容を決定しているためである。(つづく)